Великая и оболганная. Советская литература как жертва либеральной пропаганды

Как ни странно, но одной из самых мифологизированных либеральной пропагандой областей общественного сознания является русская литература советского периода. Ни о художниках, ни о композиторах, ни даже об артистах театра и кино этого периода не было придумано столько небылиц разной степени фантастичности, как о писателях.

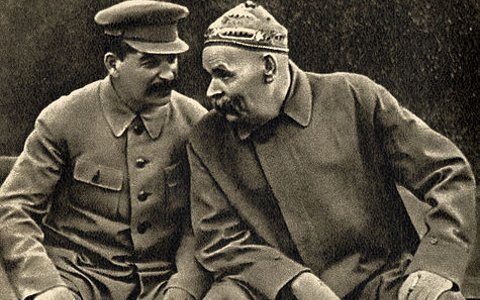

Причина такого внимания именно к «инженерам человеческих душ», впрочем, понятна: в России писатели всегда были больше, чем писателями. Попробуем разобраться в нескольких наиболее одиозных легендах, которые насочиняли либеральные публицисты. Насочиняли в строгом соответствии с канонами Голливуда: тут есть и главный злодей (Сталин), и его прислужники (Горький и Шолохов в частности), и несчастные жертвы (например, Платонов).

Попробуем вернуть доброе имя тем литературным гениям советской эпохи, которых нещадно полоскали в разнообразных либеральных изданиях со времен перестройки. Ну а начнем с основоположника советской литературы, во многом предопределившем направление ее развития и метод (социалистический реализм), – Алексея Максимовича Горького (Пешкова).

Итак, либеральный миф № 1: «трубадур Сталина» Горький не умер своей смертью, а был умерщвлен по приказу диктатора

Тут, правда, в самом посыле противоречие. Если Горький был «трубадуром Сталина», то зачем тогдашнему главе советского государства нужно было его убивать? Концы с концами как-то не сходятся.

С 1928 г., то есть с момента, когда Горький окончательно сделал свой выбор и решил вернуться в СССР, он действительно активно пропагандистски поддерживал советскую власть. Но именно ее в целом, а не кого-то в ней персонально. Это было его осознанное решение, которое сформировалось в течение всей жизни беспартийного писателя-большевика.

Да, он часто был не согласен с многими советскими лидерами, особенно с Зиновьевым и Троцким, не принял, по сути, эксцессы Октябрьской революции в своих легендарных «Несвоевременных мыслях», но это никак не сказывалось на его принципиальных взглядах, а они всегда, а не только в 1930-е гг., были социалистическими.

После возвращения в СССР они только укрепились, что писатель подтвердил серией очерков «По Союзу Советов». Он увидел гигантскую работу, которая проводилась тогда в Советской стране. Все менялось, преображалось буквально на глазах, росли фабрики и заводы; народ, живущий по-прежнему небогато, был охвачен каким-то не имеющим аналогов в истории энтузиазмом. И, конечно, Горькому захотелось найти свое место в этом великом строительстве. Он решает заняться преобразованием писательского труда, стремится приблизить его к народу, сделать массовым через рабкоров. В конечном счете – выстроить единую, как сейчас бы сказали, вертикаль – Союз писателей.

Вместе с тем у Горького росла тревога за судьбу социалистического проекта. Он, не понаслышке знающий пороки капитализма, искренне боялся его возвращения, пытался предостеречь тех, кто хотел бы предпочесть уютную обывательскую жизнь той гигантской стройке, которую осуществляли большевики. Именно этим объясняется появление его легендарных статей, обращенных к антисоветски настроенным людям, – «Механическим гражданам СССР» и «Еще о механических гражданах».

Во внутрипартийной борьбе Горький участия не принимал, хотя очень переживал из-за нее. У него были равно хорошие отношения как со Сталиным, так и со многими его оппонентами, в частности, Бухариным и Рыковым. Так что никакого смысла устранять пожилого и уже очень тяжело больного писателя не было ни у одной из противоборствующих сил.

Другое дело, что его смерть по совершенно естественным причинам использовали потом. Сначала – глава НКВД Ежов и прокурор Вышинский для доказательства террористического характера противостоящих Сталину сил, а потом – либеральные пропагандисты для очернения уже самого Сталина.

На самом деле Горький умер без чьего-либо вмешательства, и никаких отравленных конфет ему точно никто не подсовывал. Для этого достаточно ознакомиться с опубликованной ныне историей болезни. От одного перечисления хворей, приведших к фатальному исходу, даже неспециалисту в медицине понятно, что смерть писателя была неизбежной: «Фиброзно-легочный туберкулез... сердечная недостаточность... бронхопневмония... инфекционная нефропатия». И это только часть списка.

Вопросы были только по лечению, в частности, использованию неапробированных методов и препаратов. Но пациент уже был в критическом состоянии, и врачи шли на определенный риск, не имея злого умысла. К сожалению, потом все это использовали для их обвинения в соучастии в мнимом убийстве Горького.

Либеральный миф № 2: Андрей Платонов не принимал советскую власть и был противником социалистического строя

Конечно, великий воронежский писатель далеко не во всем одобрял то, что видел вокруг себя в период Гражданской войны и коллективизации. Но, как бы этого ни хотелось апологетам либерализма, Платонов никогда не противопоставлял частного Макара целостному масштабу. Скорее, он пытался примирить интересы и заботы маленького человека и то огромное преобразование страны, которое происходило тогда.

Парадоксально, но левацкие критики упрекали Платонова ровно в том же, за что пытались превознести либеральные критики, – в мифическом «кулацком уклоне» в его творчестве. На самом деле ничего этого в платоновских произведениях ровным счетом нет. Поэтому он был просто поражен огульными обвинениями (а узнай, что ему припишут во времена перестройки, сокрушался бы еще больше). На самом деле Платонов принимал народную советскую власть, сражался за нее в Гражданскую войну в ЧОН, пытался в своем творчестве показать ее вдохновляющий (креативный, как сейчас бы сказали) характер, особенно для таких, как он, – инженеров не только человеческих душ, а самых настоящих.

Андрей Платонов вообще-то был электриком, так что планы ГОЭЛРО и вообще модернизации страны ему были близки. С 1928 г. он – член партии большевиков. Оттого ему особенно горько было видеть обвинения в несуществующем антисоветизме. После разгрома его критической повести «Впрок» он прямо написал об этом Горькому: «Я классовым врагом стать не могу и довести меня до этого состояния нельзя, потому что рабочий класс – это моя родина, и мое будущее связано с пролетариатом».

Те, кому очень хотелось сделать из Платонова противника социализма, чаще всего ссылаются на его легендарную антиутопию «Котлован». Мол, там он метафорически закапывает в этом самом котловане свою былую веру в справедливость социализма, в его перспективы в России. Такое впечатление действительно могло сложиться без послесловия, которое лишь недавно стало публиковаться и в котором Платонов объясняет трагедию героев этого произведения, смерть девочки Насти, не злорадством, а как раз переживанием за судьбу их дела: «Автор мог ошибиться, изобразив в смерти девочки гибель целого социалистического поколения, но эта ошибка произошла лишь от излишней тревоги за нечто любимое, потеря чего равносильна разрушению не только прошлого, но и будущего».

Как это ни удивительно, но доброе имя коммунисту Платонову во многом возвратило (и вместе с тем привело к утрате интереса к нему либеральных пропагандистов) открытие архивных дел о нем. Сохранилась там и весьма показательная запись слов самого писателя: «Все думают, что я против коммунистов. Нет, я против тех, кто губит нашу страну. Кто хочет затоптать наше русское, дорогое моему сердцу. А сердце мое болит. Ах, как болит!»

Как настоящий талантливый писатель, он действительно пропускал все боли народа через свое сердце и выплескивал на страницах своих книг, но не из желания очернить то, что сам защищал и любил, а из стремления сделать жизнь простого частного Макара лучше, чтобы целостный масштаб социализма был бы еще целостнее. Так что падение социализма в 1991 г. повергло бы воронежского писателя, как и миллионы его соотечественников, в шок и уныние, какой бы трудной ни была его судьба в конце 1930-х гг.

Либеральный миф № 3: И.В. Сталин жестко контролировал и при малейшем отклонении от генеральной линии сурово наказывал оппозиционно настроенных литераторов

То, что глава советского государства И.В. Сталин уделял литературе немалое внимание, – это правда. Об этом, в частности, свидетельствует опубликованная ныне его переписка с А.М. Горьким. Сталин лично знал очень многих литераторов и действительно воспринимал их как своего рода проповедников, к которым народ может прислушиваться и действительно прислушивается. Но представлять дело так, что он вмешивался едва ли не во все дела и многочисленные склоки во внутриписательской среде, было бы явным преувеличением.

Внимание же к литературе было свойственно всем большевистским руководителям, начиная с В.И. Ленина. Сталин в этом смысле «влезал» в литературные дела гораздо меньше, нежели, скажем, оппозиционные ему Н.И. Бухарин и уж тем более Л.Д. Троцкий, который, похоже, вообще считал себя, помимо всего прочего, заправским критиком и литературоведом.

Что касается роковой роли, которую, дескать, сыграл в судьбе многих писателей И.В. Сталин, то и это не более чем миф. Если бы он действительно был таким душителем свободы слова, то вряд ли смог бы работать в советской России не скрывавший своих антикоммунистических убеждений М.А. Булгаков. Его «Дни Турбиных», как известно, советский вождь очень и очень любил и смотрел пьесу неоднократно. Да и «Тихий Дон» М.Шолохова, на страницах которого не только белые, но и красные выглядят неоднозначно, вряд ли увидел бы свет.

Упомянутый нами Платонов был гоним, но не партийной верхушкой, а, так сказать, перестраховщиками из среднего звена, прежде всего Авербахом, который сам «загремел» в период репрессий. Сын Андрея Платонова Платон попал в лагерь, но его освободили благодаря вмешательству того же М.А. Шолохова. Вот только, к сожалению, полученный им в заключении туберкулез оказался фатальным.

Если бы Сталин был таким надсмотрщиком над литературой, каким его расписывает либеральная пропаганда, не помогла бы никакая помощь со стороны даже такого авторитетного писателя, как автор «Тихого Дона» и «Поднятой целины». Не смогли бы вернуться на Родину Алексей Толстой и Марина Цветаева. Ну а Горький и вовсе был правой рукой вождя в литературных вопросах. И, кстати, не только в них, а вообще в области идеологии: они дискутировали по самым разным темам, прежде всего, по изданию «Истории Гражданской войны».

Одним словом, представлять роль И.В. Сталина в области литературы как демоническую, как делают либеральные пропагандисты, совершенно неверно. Она, эта роль, была далеко не однозначной. А то внимание, которое он уделял писательскому сообществу, сыграло и немалую положительную роль, в частности, в виде огромных тиражей, которыми издавались книги в Советской стране.

Либеральный миф № 4: при капитализме существует та самая свобода творчества, о которой только и могли мечтать советские писатели, работавшие в условиях цензуры

Конечно, любой писатель мечтает о том, чтобы ничто и никак не ограничивало его в полете творческой фантазии. Но, как совершенно справедливо заметил В.И. Ленин, «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Весь вопрос лишь в том, в каком обществе и в какой степени зависимым от него.

По-настоящему великому писателю абсолютно все равно, какой общественный строй за окном его рабочего кабинета. Но именно как художнику, а как человеку и гражданину – конечно, нет. Увы, для слабого автора общественные катаклизмы – лишь повод для оправдания творческих неудач.

Советское время либерально ориентированные критики представляют как эпоху тотальной цензуры, которая-де подавляла все живое. Тем не менее именно тогда создавались великие произведения искусства. 1920-1930 гг. стали одним из пиков в развитии русской литературы, хотя из-за Гражданской войны она фактически поделилась к этому моменту надвое – на советскую литературу и литературу русского зарубежья.

Но нам равно важны и ценны произведения Шолохова и Бунина, Горького и Шмелева, Булгакова и Набокова, Платонова и Аверченко. Объединяло, несмотря на существенные идейные расхождения, условно белых и красных литераторов неприятие стяжательства, потому что служили они искусству, а не золотому тельцу.

Именно рыночный подход убивает искусство, а не цензура, доказательством чему является поэзия. Ни Николай II, ни Временное правительство, ни лихолетье Гражданской войны не мешали русскому Серебряному веку приближаться к веку Золотому – к эпохе, к слову, тоже не только Пушкина, Лермонтова, Батюшкова и Крылова, но и жестокого крепостничества и самой настоящей царской цензуры.

Поэты приняли Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Она придала лишь новое дыхание их творчеству. И имажинист Есенин, и футурист Маяковский, и символист Блок, и акмеистка Ахматова мечтали о творческом преображении мира – и оно случилось, придав им вдохновение.

А вот свержение социалистического строя в 1991 году никакого прилива творческой энергии не вызвало. Никакого Бронзового века в поэзии России пока что-то не видать. Может быть, все еще впереди, и нас ждет третья великая волна великой русской поэзии, но боюсь, что при рыночном подходе ждать придется долго.

Ну а поэтам первой трети XX в. никакая цензура не мешала, потому что они в подавляющем большинстве всей душой были с Советской властью, несмотря ни какие издержки первых послереволюционных лет. Но вот гений их, дарованный Богом, принадлежал только им и нам, их почитателям. Очень точно это выразил С.А. Есенин в «Руси советской»:

Приемлю все.

Как есть все принимаю.

Готов идти по выбитым следам.

Отдам всю душу октябрю и маю,

Но только лиры милой не отдам.

Либеральный миф № 5: первый том романа «Тихий Дон» написал не Михаил Шолохов

Это, пожалуй, самый грязный и самый позорно провалившийся миф о советской литературе. Правда, как часто бывает, дорога к истине была долгой и тернистой: лишь совсем недавно была найдена считавшаяся утраченной рукопись первого тома, и все встало на свои места. Шолохова подло и мерзко оклеветали, все части «Тихого Дона» – его и никого другого.

Особенно неприятно, что начал эту гнусную антишолоховскую кампанию другой писатель, правда, антисоветчик – Александр Солженицын. Именно он в работе «Стремя «Тихого Дона» публично предположил, что первый том написал на самом деле писатель Федор Крюков. Потом выдвигались иные версии, но крюковская всегда была основной.

Делались попытки компьютерного анализа текстов Крюкова и Шолохова, но это был изначально неверный путь: ведь смотреть нужно не только на случайно совпадающие обороты, но и на стиль, поэтику, характерные образы и даже диалекты. Тут машинный разум вряд ли мог чем-то особенно помочь исследователям. Нужна была рукопись, в которой было бы видно, как автор работал над текстом – что-то менял, удалял, добавлял. Ну, то есть делал то, что делают все люди, составляя, например, важное письмо.

Теперь, когда рукопись выкуплена и хранится в Институте мировой литературы им. А.М. Горького, никаких сомнений в том, что Шолохов тщательно работал над текстом, а самое главное, что именно он – его автор, у специалистов больше нет. Жаль только, что никто не принесет своих извинений великому писателю. Его нет в живых с 1984 г., умер и главный его обвинитель – Солженицын.

Зачем все это потребовалось? Ну, это как раз понятно: для дискредитации, пожалуй, самого великого советского писателя, советского без каких-либо кавычек, оговорок и сомнений. Ударить побольнее, подорвать веру в творческий потенциал социализма – вот какова была задача этой лжи.

К счастью, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Ну и еще, к счастью, рукописи не горят. Последнее мудрое изречение Булгакова те, кто инициировал еще в начале 1970-х гг. всю эту историю, явно подзабыли.

Конечно, при работе над таким гигантским историческим полотном Шолохов наверняка использовал различные документы, но именно как материал, а не переписывал что-либо из них слово в слово. Это источники, а не заимствования, так что ни о каком плагиате речь в данном случае не идет.

Так что текст первого тома метафорически мог бы повторить, обращаясь к каждому из нас, любящих Россию и ее великую литературу, трогательные слова мальчика Ванюшки, когда его усыновил Андрей Соколов, главный герой «Судьбы человека»: «Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!»

У произведений литературы и вообще искусства судьба бывает не менее удивительной, чем у людей. И хорошо, что в данном случае финал истории оказался счастливым: справедливость восторжествовала.

Принципы не стареют

В этой статье мы сосредоточились на мифах о советской литературе и умышленно не стали спорить о художественных достоинствах классических произведений социалистического реализма – например, «Как закалялась сталь» Николая Островского.

Между тем в Китае его по-прежнему изучают в школе. Почему? Потому что литература содержит в себе не только эстетическое, но и морально-нравственное начало. Собственно, поэтому ее и изучают в средних учебных заведениях гораздо подробнее и тщательнее, чем все другие виды искусств вместе взятые.

Пример мужества и несгибаемости Павки Корчагина оказался важным для китайского общества даже в условиях рыночной экономики. Ведь от способности страны и всех ее граждан преодолевать трудности, их умения добиваться результата в самых сложных условиях зависит успех государства при любом общественном укладе, любом социально-экономическом курсе.

Ни в коем случае нельзя было изымать из программы произведения, которые, как вышеупомянутый роман «Как закалялась сталь», учат подрастающее поколение не сдаваться даже в критической ситуации, или, как «Молодая гвардия» Александра Фадеева, верить в победу своей Родины, оставаться преданным ей и своим друзьям до конца.

Может быть, это главный миф, который нужно развеять: что советская литература и ее моральные принципы устарели. Напротив: сейчас, в условиях, когда в соседней братской стране власть захватили неофашисты, а Запад грозит нам всем чем угодно, они стали даже актуальнее, чем в эпоху могучего Советского Союза.

Комментарии читателей Оставить комментарий

Обывателю вовсе не трудно понять произведений Горького, он их просто не читает. Вы думаете, что "крючок" читал "Клима Самгина"? Вы ошибаетесь, он читал лишь пасквили на Горького и больше ничего. Эта публика не читает первоисточники, она читает лишь статьи либералов да и то самых отвязных типа Сванидзе. Кстати, интересно, куда это запропастился наш вездесущий пострел?

Вряд ли вам хватит времени на прочтение многотомного издания Дюма

и, откровенно говоря, поднадоест. У него есть с десяток романов, которые действительно заслуживают внимания, все остальные - на

большого любителя, точно как и у других писателей с их полным

собранием сочинений - что-то читабельно, а остальное - нет.

Лучше собирать такие книги, которые захочешь перечитать не один

раз, или по тематике: мемуары известных лиц (политиков, актёров,

писателей, полководцев и проч.), приключения, детективы, поэзия,

фэнтэзи, фантастика, исторические повести, зарубежная и русская классика, советские писатели, писатели-эмигранты и т.д. и т.п.

И потом - книги некоторых авторов надо читать в соответствии с

вашим возрастом: одни - рано, другие - поздно, а иные - как раз

то, что именно надо и для ума, и для сердца. Хороших вам книг!

Очень высоко ценил талант и творчество М.Горького Антон Павлович Чехов.О чем свидетельствуют письма А.П.Чехова,в которых великий русский классик неоднократно упоминает о талантливом писателе. А в одном из писем своей жене О.Л.Книппер-Чеховой он писал:"Горькому после успеха придется выдержать или выдерживать в течение долгого времени напор ненависти и зависти.Он начал с успехов - это не прощается на сем свете." И я так понимаю,что "ненавистники и завистники" до сих пор не успокоились,и не прощают Горькому его талант и успех... Да и трудно понять обывателю произведения М.Горького,надо же пошевелить всеми фибрами души и мозга... Не для обывателей и мещан писал великий писатель. М.Горький творил для людей,которые,как и он сам,могут подняться над повседневной суматохой к звездам...

Надеюсь, вы не мало-мальский образованный человек, читали пьесу Горького "На дне" и прониклись его словами:

"Кто слаб душой… и кто живет чужими соками – тем ложь нужна… одних она поддерживает, другие – прикрываются ею. Ложь – религия рабов и хозяев".

Или вновь слова Сатина:

"Человек – вот правда… существует только человек, все же остальное – дело его рук и его мозга! Че-ло-век! – Это великолепно! Это звучит гордо!".

Ваша неприязнь к произведениям Горького "Песня о Соколе" и "Песня о буревестнике", очевидно, связана с их революционной направленностью против капиталистических порядков начала 20 века, которые схожи с порядками 21 века. Не так ли?!

Школьники, которые пишут сочинения по теме "Литературные шедевры Горького", используют для анализа "Песню о соколе" и "Песню о буревестнике". Любой мало-мальски образованный человек только рассмеется по поводу этой глупости. Может кто-то приведет выдержки из действительно талантливой литературы пера Буревестника революции?