Эгейское искусство

Ильина Т.

В

формировании искусства народов, живших в бассейне Средиземноморья, огромную

роль сыграло так называемое эгейское, или крито-микенское искусство. Эгейская

культура сложилась и развилась в III—II тысячелетиях до н. э. и была создана

племенами, обитавшими на острове Крит, Пелопоннесе, Западном побережье Малой

Азии. В

Города Крита начали застраиваться в начале II тысячелетия до н. э. Еще с XVIII в. до н. э. главным среди городов Крита стал Кносс. Кносский дворец, насколько можно судить по раскопкам, был создан древними зодчими с большим мастерством, с учетом особенностей ландшафта.

Дворец расположен на невысоком холме, центром архитектурного комплекса является прямоугольный двор (60х28 м). Вокруг двора свободно и естественно группируются помещения, в разных своих частях дворец был разноэтажным. Царские апартаменты сменялись более скромными жилыми комнатами, святилища — гимнастическими залами, бассейнами (критянам был известен водопровод), открытыми площадками (как предполагают ученые, для театральных представлений и религиозных церемоний). Особенностью строительной техники Кносского дворца, построенного из кирпича-сырца и камня, являются деревянные на каменной базе колонны, расширяющиеся кверху. Стены парадных зал дворца были расписаны фресками (водяными красками по сырой штукатурке). Черная, белая, синяя, красная, желтая краски составляют праздничную гамму. Изображения — это запечатленная реальность, цветы, папирусы, листья пальм —пальметты, лилии, птицы, кошки, обезьяны. Особенно часто появляется фигура быка: игры с этим животным, видимо, имели особое распространение и какой-то ритуальный смысл. В Тронном зале Кносского дворца на красном фоне стены изображены среди папирусов сказочные существа — грифоны (львы с орлиными головами). На стенах Кносского дворца множество человеческих фигур, то исполняющих какой-то религиозный обряд, то являющих собой данников с дарами, участников театральных представлений, пиров. Все это изображено живо, непосредственно, свободно, с непременными яркими реалиями быта. Условность изображений человеческих фигур сказывается в том, по лицо обычно изображено в профиль, а глаза (глаз) — в фас. В сценах с быком несоразмерны фигуры быка (всегда очень крупного) и людей.

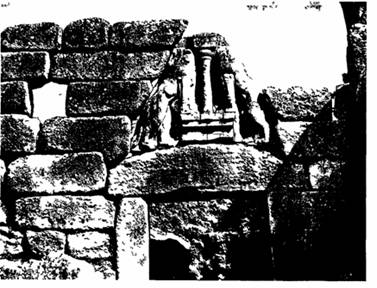

Львиные ворота в Микенах

Монументальной

скульптуры на Крите не найдено. Не было и огромных статуй богов, так же, как и

культовых сооружений — храмов. Видимо, критяне поклонялись богам на природе, в

священных рощах или пещерах. Но известен большой (более

Это вазы стиля «камарес» (по названию пещеры, где они были найдены) со стилизованным геометрическим, растительным и звериным орнаментом. Критяне особенно искусно умели передавать мир подводного царства: изображенный на одной из ваз осьминог кажется движущимся по ее поверхности, хищно охватывающим сосуд, как свою жертву.

В середине II тысячелетия до н. э. критским городам был нанесен удар иноземцами (ахейцами), вторгшимися с материка. Катастрофа (извержение вулкана и последовавшее за ним наводнение) ускорила разрушение критских городов. При греческом правителе Миносе, имя которого связывается со знаменитой легендой о Минотавре, Крит являл собой могучее еще государство (XV в. до н. э.). Кносский дворец вполне мог превратиться в воображении греков в легендарный Лабиринт, а фрески, изображавшие игры с быком, породили образ полубыка-получеловека, владетеля Лабиринта Минотавра, пожиравшего прекрасных юношей и девушек — дань, которую платили Афины грозному Криту каждые 9 лет, пока афинский царь, герой Тезей, не убил чудовище и не выбрался из Лабиринта при помощи нити, которую ему дала Ариадна.

С

XV—XIV вв. до н. э. центр эгейской цивилизации перемещается на юг Балканского

полуострова, в Микены и Тиринф. Жители этих мест — греки-ахейцы строили свои

города-крепости на высоких холмах, укрепляли их стенами. Отсюда появилось

название «акрополь» — верхний город, где и возводились царские дворцы. Так,

стены Микен длиной

Ахейцы отличались большей воинственностью, чем критяне. Это отразилось и в сюжетах фресок, где явно предпочтительнее сцены охоты и битв, но сам рисунок суше и четче, композиции статичнее и более склонны к симметрии, как более условен и стилизован орнамент на вазах.

О

зодчестве ахейцев можно судить по сохранившимся гробницам ахейских царей. Они

имеются двух видов: шахтовые, т. е. прямоугольные могилы в скале (XVI—XV вв. до

н. э.), и купольные, так называемые толосы (XV—XIV вв. до н. э.). Самая

знаменитая гробница была найдена Шлиманом у подножия Микенского акрополя и

названа им сокровищницей Атрея — по имени царя Атрея, отца Агамемнона,

владетеля Микен и героя гомеровской «Илиады». К гробнице ведет коридор —дромос

Гомер назвал Микены златообильными, и это справедливо. Археологи нашли немало золотых масок, которые накладывались на лица умерших; целые тонкие пластинки листового золота украшали одежду умершего владыки, его оружие, утварь, отправляемые с ним в загробный мир. В женском уборе много драгоценностей: золотые диадемы, браслеты, кольца. Особенно любили микенцы золотые сосуды в виде голов каких-либо животных и птиц или с рельефным изображением бурных сцен охоты.

Около

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.gumer.info

Дата добавления: 02.02.2010