Основы автоматики и систем автоматического управления

Студент Лебедев А.В

Московская государственная академия приборостроения и информатики

Москва 2003

Задание на выполнение курсовой работы

Объектом исследования на первом этапе является электронный термометр для систем автоматического контроля и управления (Рис 1)

R2

|

|

ТД |

R1

R1

![]()

![]()

![]() Т0С

Т0С

ТД - датчик температуры;

K0 - инвертирующий операционный усилитель.

Рис.1. Схема электронного термометра

Исходные данные электронного термометра:

Wтд=Ктд/(tтдр+1); Ктд=0, 2; tтд=1с; Rтд=100 Ом.

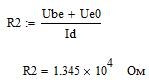

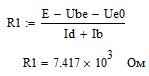

Wк0=K0 = - R2/R1 = - 50; Wэт= Wтд*Wко.

Задание на выполнение работы

Изменить быстродействие электронного термометра, сохраняя тип (параметры) ТД, математическую форму Wэт (апериодическое звено) и величину Кэт = Ктд*К0 = - 10, при следующих исходных данных: t =1/XY, где X и Y — две последние цифры индивидуального шифра студента,

Для выполнения задания использовать корректирующие цепи двух типов - последовательную и антипараллельную. Рассчитать схемотехнические параметры корректирующих цепей и модернизированного электронного термометра в целом, Выбрать оптимальный вариант схемотехнической реализации соответствующей корректирующей цепи.

Исследовать устойчивость типовых звеньев САУ, охваченных положительной и отрицательной обратной связью (Табл. 1).

|

W(р) |

Кр |

К/р |

К/(Тр+1) |

К/(Т1р2 +Т2р+1) |

|

Wос |

+1; - 1 |

Таблица 1

Исследовать и обеспечить в случае необходимости области устойчивости САУ, заданной структурной схемой (Рис.2)

|

Рис.2. Структурная схема САУ

Т1=1/Х; T2=1/Y; К=X*Y, где

Х- последняя цифра шифра студента;

Y- предпоследняя цифра шифра студента.

Теоретические основы методов расчета корректирующих цепей САУ и исследование их устойчивости

Корректирующие цепи вводятся для реализации определенных (заданных) свойств САУ — устойчивости, быстродействия, качества, математической формы передаточной функции и т.д. Например, исходную передаточную функцию САУ вида

W0(p) = K/ (T1p2+Т2р+1)

требуется преобразовать к виду

W(p) = K/(T3р+1)

Подобные задачи математически решаются на основе процедуры введения соответствующей корректирующей цепи Wк(р):

W(р) = W0(p)*Wк(р)

W(р)= [К/(Tlp2 + Т2р+1)]*[(T1p2+Т2р+1)/(Т3р+ 1) = К/(Т3р+1)

где: Wк(р) = [Т1р2 + Т2р +1|/(Т3р + 1)]

Практическое решение таких задач включает схемотехническую реализацию передаточной функции соответствующей корректирующей цепи.

Различают корректирующие цепи последовательного, параллельного и антипараллельного (с обратной связью) типов. Между ними существует взаимно однозначное соответствие, т.е. САУ с определенной передаточной функцией можно реализовать с помощью любого из перечисленных типов корректирующих цепей:

последовательная цепь W(р) = Wо (р)* Wк1(р);

параллельная цепь W(p) = Wо (р) + Wк2(р);

антипараллельная цепь W(р) = Wо (р)/(1-Wк3(р)*W0(р)

При этом, естественно, математическая форма и схемотехническая реализация соответствующих корректирующих цепей Wк1(р), Wк2(р), Wк3(р) будут различными.

Необходимым условием реализации САУ является ее устойчивость. Исследование устойчивости является обязательной процедурой при реализации корректирующих цепей, т.к., во-первых, введение корректирующей цепи любого вида всегда изменяет область устойчивости САУ, во-вторых, часто корректирующие цепи вводятся с цепью изменения областей устойчивости САУ. Устойчивость является «внутренним» свойством САУ и не зависит от вида и характера входного воздействия. Алгебраические критерии устойчивости линейных САУ основаны на исследовании передаточной функции вида

W(р) = K(p)/D(p)

И соответствующего характеристического уравнения, представленного в нормализованной форме

D(p) = а0рn + а1рn-1 + ... +аn:= 0

Необходимыми условиями устойчивости являются строго положительные значения всех без исключения коэффициентов характеристического уравнения

ао>0; а1>0 … аn>0

Для САУ с характеристическими уравнениями первого и второго порядков необходимые условия являются и достаточными. Для САУ выше второго порядка остаточные условия устойчивости формируются на основе матрицы Рауса-Гурвица. Например, для САУ третьего порядка

аор3 + а1р2 +а2р + a3 = 0

Алгебраическая форма достаточных условий устойчивости может быть представлена в виде

(а1а2-а0а3)>0

Совместный анализ необходимых и достаточных условий позволяет выделить области устойчивости САУ по соответствующим параметрам аi. При отсутствии областей устойчивости система является структурно неустойчивой. В этом случае для реализации условий устойчивости необходимо или изменить значения параметров САУ (если такие изменения не противоречат условиям задачи), или ввести соответствующую корректирующую цепь одним из рассмотренных выше способов. Конечным результатом такой коррекции должна стать система, обладающая определенной (заданной) областью устойчивости по соответствующим параметрам характеристического уравнения аi. Следует отметить, что в ряде случаев необходимо наоборот обеспечить определенную область неустойчивости САУ, например, для генераторов автоколебаний.

Целями настоящей работы являются проектирование и расчет математических и электрических параметров корректирующих цепей для заданной передаточной функции САУ, выбор оптимального варианта схемотехнической реализации соответствующей корректирующей цепи, исследование и обеспечение устойчивости типовых САУ с применением корректирующих цепей.

Расчет курсовой работы

Модернизация электронного термометра с использованием корректирующей цепи последовательного типа.

Для решения задачи данным способом необходимо использовать схему следующего вида. (рис. 2).

R21

|

|

ТД |

R11

R11

|

WK1 |

Представим передаточную функцию такой схемы

Wэт(р)=Wтд(р)×Wк1(р)×К1

Условия выполнения последнего равенства в соответствии с исходными данными и заданием включает:

Кэт = - 10; t = 1/(X×Y) = 1/(9×7) = 1/63;

Тогда:

Wк1(р) = (1/К)×(tТДр+1)/tр+1) при выполнении условия

(КТД/К) ×(-R21/R11) = Кэт

Для реализации передаточной функции Wк1(р) необходимо использовать схему вида (рис. 3):

C

|

![]() R3

R3

R4

Представим передаточную функцию такой схемы:

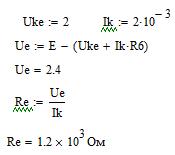

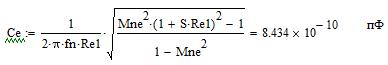

Условия выполнения задания включают:

1/К = R4/(R3+R4) = Кэт/[КТД×(-R21/R11)]; Кэт = - 10; КТД = 0, 2;

R3×C = tТД = 1с; t = R3×R4×C/(R3+R4); t = 1/X×Y = 1/63.

Для расчета элементов схемы R11, R21, R3, R4, С, по заданным условиям и записанным выше уравнениям необходимо использовать дополнительные схемотехнические условия:

R3 >> RТД; R11 >> R4.

R3 >> RТД = 1000 Ом

R3×C = tТД = 1с Þ С = tТД/R3 = 0, 001

t = R3×R4×C/(R3+R4), т.к. t = t/3 = 1/189 = 0, 0053 , тогда

0, 0053 = 1000×R4×0.001/(1000+R4);

5, 3+0, 0053R4 = R4;

R4 = 5, 3/0.9947;

R4 = 5, 32 Ом;

1/К = R4/(R3+R4) , отсюда К = (R3+R4)/ R4 = (1000+5, 32)/ 5, 32 = =188, 97;

R11 >> R4 Þ R11 = 53 Ом;

(КТД/К)×(-R21/R11)=Кэт , отсюда (-R21/R11)=Кэт×К/КТД = - 10×188, 97/0, 2 = = - 9448, 5

(-R21/R11) = - 9448, 5 Þ R21 = - 9448, 5 /(-53) = 500770, 5 Ом =

= 500, 8 кОм

3.2. Исследование устойчивости типовых звеньев САУ

Wр=Кр

Wобщ.=Кр/(1±Кр)

К>0

К<0

Wр=К/р

К>0

К<0

W(р)=К/(Тр+1)

К+1>0 Þ К > - 1

1-К>0 Þ К<1

W(р) = К/(Т1р2+Т2р+1)

Т1>0

Т2>0

К>-1

Т1>0

Т2>0

К<1

3.3. Исследование области устойчивости САУ

T1=1/7

T2=1/9

K = 63

1)

1/63>0

16/63>0

10>0

63>0

Проверка:

16/63*10-1/63*63>0

160/63-1>0

97/63>0

Система устойчива

2)

![]()

1/63>0

1/63>0

-10<0

-63<0

Система не устойчива, т.к. не выполняется необходимые условия устойчивости.

3) Для того, чтобы система стала устойчивой, возьмем значения, при которых будет выполнено достаточное условие устойчивости (при К не равном X*Y):

Т1=5

Т2=3

К=-2

Получим:

15>0

8>0

9>0

2>0

Проверка:

8*9-15*2>0

72-30>0

42>0

Система устойчива

Список использованной литературы:

Фельдбаум А. А., Бутковский А. Г. Методы теории автоматического управления. – М.: Наука, 1991г.

Задания и методические указания к курсовой работе по дисциплине «Основы автоматики и системы автоматического управления».

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://referat.ru/

Разработка приёмника радиолокационной станции обнаружения

Пояснительная записка к курсовому проекту

Выполнил Vanish588

Московский Авиационный Институт

Москва 2010

Содержание

Введение 3

Исходные данные для расчёта 4

1 Выбор и обоснование структурной схемы приёмника 5

1.1 Определение параметров структурной схемы приёмника 6

1.1.1 Определение эквивалентных параметров антенны 6

1.1.2 Расчет полосы пропускания линейного тракта РПрУ 6

1.1.3 Определение структуры радиотракта 8

1.1.4 Обеспечение необходимого усиления трактом ВЧ 9

1.1.5 Обеспечение необходимого усиления трактом НЧ 10

1.1.6 Окончательная структурная схема приёмника 10

2 Расчёт усилителя промежуточной частоты 10

3 Конструкция приёмника 18

Заключение 19

Список литературы 20

Приложение Схема электрическая принципиальная узла УПЧ 21

Введение

Радиолокационный приёмник является составной частью радиолокационных станций, предназначенных для обнаружения, определения координат и параметров движения удаленных объектов (радиолокационных целей). Для извлечения информации используется зондирование пространства радиосигналами, с последующим приемом отражённой от целей электромагнитной энергии, причем информация о целях может содержаться в изменении во времени амплитуды (или отношении амплитуд) и частоты (или спектра) сигналов. Такой способ носит название активной радиолокации с пассивным ответом. Передатчик и приёмник в таких системах, как правило, работают на общую антенну.

Различают РЛС импульсного и непрерывного излучения. В РЛС с непрерывным излучением используются немодулированные и ЧМ колебания. Однако наибольшее применение нашли импульсные приемопередающие радиолокационные станции, излучающие в направлении цели короткие зондирующие СВЧ-радиоимпульсы с фиксированным периодом следования, длительностью импульсов, амплитудой и несущей частотой, что обеспечивает высокую разрешающую способность и точность при измерении дальности. Радиоприемные устройства таких станций служат для приема части энергии излучаемых радиоимпульсов, отраженной от цели.

Исходные данные для расчёта

1. Спроектировать приёмник радиолокационной станции обнаружения

2. Составить и рассчитать структурную схему приёмника.

3. Провести электрический расчёт узла УПЧ.

4. Исходные данные для проектирования:

-

рабочий диапазон частот: ![]() МГц

МГц ![]() см

см

-

вид сигнала: импульсный ![]() мкс

мкс

-

чувствительность: 4∙10![]()

![]() Вт

Вт ![]()

-

ослабление побочных каналов приёма: ![]() дБ

дБ

- изменение уровня входного сигнала: 60 дБ

- уровень выходного сигнала и его изменение: 10 В; 4 дБ

- оконечная нагрузка: Rн=100 Ом, Сн=5 пФ

- источник электроэнергии: сеть 220 В

-

условия эксплуатации: Токр= - 10…+40![]() С

С

5. Узел для конструирования: плата УПЧ

6. Дополнительные требования: использование микросхем

1 Выбор и обоснование структурной схемы приёмника

Существенное улучшение всех показателей РПрУ достигается на основе принципа преобразования частоты принимаемого сигнала - переноса его в частотную область, где он может быть обработан с наибольшей эффективностью. Самое широкое распространение во всех радиодиапазонах получила построенная на этом принципе схема супергетеродинного приемника. Эта схема в настоящее время наиболее совершенна.

Приемники супергетеродинного типа позволяют успешно решать задачи получения требуемой фильтрации принимаемого сигнала, обеспечение заданного усиления, решение проблемы селективности, простоты перестройки, которая обеспечивается с помощью простых колебательных систем преселектора.

Относительная широкополосность приемников импульсных сигналов позволяет, как правило, строить такие приемники с однократным преобразованием частоты.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что построение проектируемого РПрУ целесообразно выполнять по супергетеродинной схеме, наилучшим образом удовлетворяющей заданным техническим требованиям.

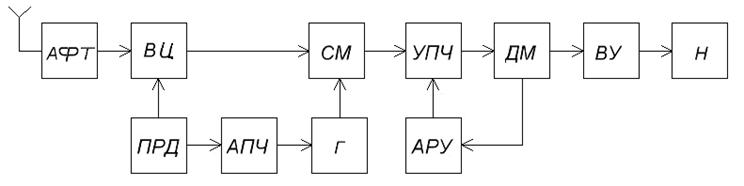

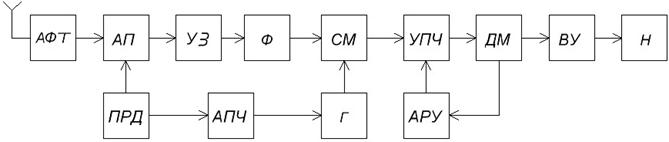

Структурная схема приемника с однократным преобразованием частоты:

АФТ – антенно-фидерное устройство; ВЦ - входная цепь; СМ - смеситель; Г - гетеродин; ДМ - демодулятор; Н - нагрузка; АРУ - автоматическая регулировка усиления; АПЧГ - автоматическая подстройка частоты гетеродина; ПРД – передатчик.

Амплитуда сигналов, поступающих на вход радиолокационного РПрУ, изменяется в широких пределах, т.к. мощность отраженных от цели сигналов обратно пропорциональна четвертой степени расстояния до цели (которое может меняться) и, кроме того, зависит от типа цели и её эффективной поверхности рассеивания. Работа РЛС в реальных условиях сопровождается действием разного рода активных и пассивных нестационарных помех естественного и искусственного происхождения, уровень мощности которых зачастую значительно (на 20..60 дБ) превышает уровень полезного сигнала, а параметры априорно неизвестны. Воздействие помех еще больше расширяет диапазон изменения сигналов, поступающих в антенну РЛС.

1.1 Определение параметров структурной схемы приёмника

1.1.1 Определение эквивалентных параметров антенны

Проектируемый радиолокационный приемник имеет настроенную антенну, т.е. её сопротивление чисто активно и равно сопротивлению фидера:

![]() Ом

Ом

Относительная шумовая температура антенны:

![]() ;

;

где T0 - стандартная температура приёмника Т0=290 0 К ;

ТА - абсолютная шумовая температура антенны.

Для нашей приемной антенны примем: ТА =140 0 К.

![]()

1.1.2 Расчет полосы пропускания линейного тракта РПрУ

Для импульсных сигналов полоса пропускания приемника выбирается исходя из получения максимального отношения сигнал/шум на выходе радиотракта. Такая полоса называется оптимальной и определяется как:

![]() кГц

кГц

Ширина полосы пропускания линейного тракта П складывается из ширины спектра принимаемого сигнала Пс, доплеровского смещения частоты сигнала fд и запаса полосы, требуемого для учета нестабильностей и неточностей настроек приемника Пнс:

![]()

Доплеровское смещение:

![]() кГц,

кГц,

где Vц - скорость цели относительно антенны РЛС (у нас 600 м/с);

с - скорость света в вакууме.

Запас полосы для учёта нестабильностей:

,

где бс - относительная нестабильность несущей частоты принимаемого сигнала; при использовании в передатчике кварцевой стабилизации частоты несущей можно получить бс =(10-5...10-6)

бг- относительная нестабильность частоты гетеродина, которую на данном этапе можно оценить лишь приблизительно. Выбрав транзисторный однокаскадный гетеродин с кварцевой стабилизацией, можно получить бг=10-6

бпр - относительная погрешность и нестабильность настройки контуров тракта промежуточной частоты, принимаем бпр=(0, 0003...0, 003);

бн - относительная нестабильность частоты, вызванная неточностью настройки контуров гетеродина, бн = (0, 001...0, 01);

Промежуточная частота выбирается исходя из условий:

![]() МГц

МГц

где

Sзкз - заданное ослабление зеркального канала, которое принимаем равным 25 дБ (320 раз);

n - число колебательных систем в преселекторе, n=2,

Qк – добротность резонансного контура в ППФ в радиотракте, для обеспечения требований избирательности по зеркальному каналу.

В РЛП миллиметрового и сантиметрового диапазонов промежуточная частота равна либо 30, либо 60 МГц. Выберем промежуточную частоту из стандартного ряда:

fпр=60 МГц

Частота гетеродина: fг=fc-fпр=7, 5-0, 06=7, 44 ГГц

![]() =

=

= 15 МГц

Пнс>(1, 2...1, 5)×Пс, следовательно придётся использовать частотную автоматическую подстройку частоты (ЧАПЧ) или фазовую автоподстройку частоты (ФАПЧ).

При использовании ЧАПЧ с Кчапч=10 полоса пропускания приемника:

![]() кГц .

кГц .

При использовании ФАПЧс Кфапч полоса пропускания приемника:

![]() МГц .

МГц .

ПФАПЧ получилась уже, чем ПЧАПЧ, поэтому будем использовать ЧАПЧ.

Полоса пропускания:

![]() МГц

МГц

Необходимо учитывать потери в отношении сигнал/шум, возникающие из-за следующих причин:

потери при распространении радиоволн 1 = 1...3 дБ

потери в антенно-фидерном тракте 2 = 1 дБ

потери при амплитудном детектировании 3 = 1...5 дБ

потери на квантование 4 = 2 дБ ( при двухуровневом квантовании )

Суммарный коэффициент потерь: = Si = 5...10 дБ.

Примем = 10 [дБ] = 3, 16 [раз]

Отношение сигнал/шум с учетом потерь:

(Рс/Рш)`= (Рс/Рш)× = 0, 45×3, 16 » 1, 42

1.1.3 Определение структуры радиотракта

АФТ представляет из себя волновод соединяющий антенну с последующими каскадами. Оценим коэффициент шума линейного тракта РПрУ, после чего решим вопрос о включении или невключении УРЧ в состав радиотракта.

Также в радиотракте следует установить устройство защиты УЗ, которое защитит приёмник от протикающей через антенный переключатель из передатчика ПРД 1% мощности излучаемого сигнала (≈10Вт). УЗ представляет из себя полупроводниковый диодный ограничитель.

Коэффициент шума радиотракта без использования усилителя радиочастоты:

Все коэффициенты шума ориентировочно:

Швц=1, 3 Квц=0, 8 коэффициент передачи входной цепи

Шпч=5 Кпч=8 (при использовании транзисторного ПЧ)

Шупч=10

КФ=0, 8 коэффициент передачи фильтра

< Шдоп=28 можно обойтись без УРЧ.

< Шдоп=28 можно обойтись без УРЧ.

1.1.4 Обеспечение необходимого усиления трактом ВЧ

Обеспечение достаточного усиления радиосигнала трактом ВЧ необходимо для нормальной работы детектора, а так же получения низкого уровня шума. Основное усиление обеспечивается в тракте ПЧ. Основными требованиями к усилительным каскадам линейного тракта являются их достаточная устойчивость (возможно меньшее число каскадов) и построение на основе наиболее экономичной и современной электронной базы.

Требуемая амплитуда сигнала на выходе УПЧ определяется амплитудой напряжения, необходимой для нормальной работы детектора: Uвых=1В.

Расчет коэффициента усиления линейного тракта:

![]()

Коэффициент передачи по мощности для транзисторного преобразователя частоты

примем равным:

КРпч = 8

Амплитуда напряжения на входе УПЧ :

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() Uвх= 4Рвх×Rвх = 2×Ра×Квц×Кпч×Rвх

= 2×4×10-13×0,

8×8×103

= 0, 03 мВ.

Uвх= 4Рвх×Rвх = 2×Ра×Квц×Кпч×Rвх

= 2×4×10-13×0,

8×8×103

= 0, 03 мВ.

Коэффициент усиления УПЧ по напряжению:

Купч=Uвых/Uвх=1/(0, 3×10-4)=33, 3×103

1.1.5 Обеспечение необходимого усиления трактом НЧ

Коэффициент передачи диодного детектора KД примем равным 0, 7. Следовательно, коэффициент усиления видеоусилителя КВУ будет равен:

![]()

1.1.6 Окончательная структурная схема приёмника

2 Расчёт усилителя промежуточной частоты

Начнём расчёт усилителя в выбора транзистора. Для УПЧ используют высокочастотные биполярные транзисторы.

В

качестве транзистора выбираем 2N2478, т.к. ![]() МГц.

МГц.![]()

![]() = 120 МГц и

выполняется условие

= 120 МГц и

выполняется условие ![]()

![]() (2-3)

(2-3)![]()

Параметры транзистора 2N2478:

![]() = 200МГц, 0.5

= 200МГц, 0.5![]() = 60МГц,

= 60МГц, ![]() = 30 мА/В, g

= 30 мА/В, g![]() = 2 мСм, С

= 2 мСм, С![]() = 70пФ, g

= 70пФ, g![]() = 6мкСм, С

= 6мкСм, С![]() = 8пФ, С

= 8пФ, С![]() = 2пФ, h

= 2пФ, h![]() = 50, Nм= 5дБ,

Iкбо= 2мкА.

= 50, Nм= 5дБ,

Iкбо= 2мкА.

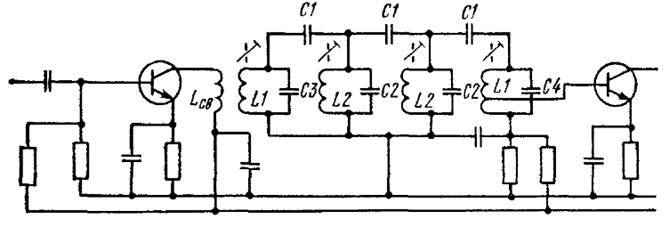

Для обеспечения избирательности по соседнему каналу применяют фильтр сосредоточенной селекции (ФСИ) на ПЧ, т.к. ФСИ может дать лучшую избирательность , чем УПЧ с распределенной избирательностью. При этом каскад УПЧ содержит каскад с ФСИ, который обеспечивает требуемую избирательность и ряд апериодических или слабоизбирательных каскадов, создающих основное усиление на ПЧ.

Исходные данные для расчёта:

![]() = 60 МГц – промежуточная частота,

= 60 МГц – промежуточная частота,

П= 15.75 МГц – полоса пропускания,

![]() =35×103

– коэффициент усиления УПЧ,

=35×103

– коэффициент усиления УПЧ,

Особые требования по избирательности по соседнему каналу на предъявляются.

Принципиальная схема каскада с ФСИ.

Расчёт:

Определим

величину ![]()

![]() :

:

![]()

![]() =

=  ;

;

где

![]() -

промежуточная частота,

-

промежуточная частота,

![]() - собственное

затухание контура,

- собственное

затухание контура,

П - полоса пропускания УПЧ.

d = 0.004, П = 15.75 МГц.

![]()

![]() =

= ![]() = 0.03

= 0.03

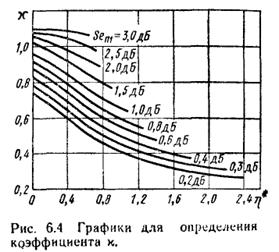

Задаемся числом звеньев и в качестве начального приближения выбираем n= 4.

Находим ослабление на границе полосы пропускания, обеспечиваемое одним звеном:

![]() ,

,

где

![]() - ослабление

на границе полосы пропускания.

- ослабление

на границе полосы пропускания.

![]() = 3дб.

= 3дб.

![]()

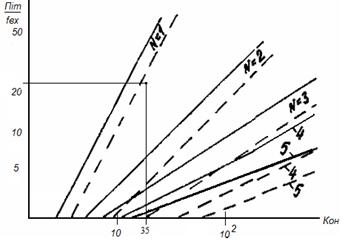

По

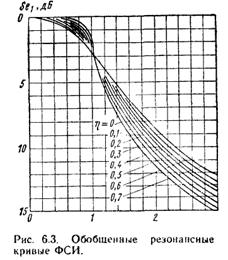

графику для ![]()

![]() = 0.03 и

= 0.03 и ![]() = 0.75 находим

параметр

= 0.75 находим

параметр ![]() .

.

Из

графиков параметр ![]() получился

равным

получился

равным![]() = 0.9.

= 0.9.

Определим разность частот среза:

![]()

![]() =

= ![]() =

= ![]() = 17.5 МГц.

= 17.5 МГц.

Определим

вспомогательные величины y![]() и

и ![]() :

:

y![]() =

= ![]()

![]() =

= ![]()

y![]() =

= ![]() 1.8

1.8

![]() =

= ![]()

По

графику находим для ![]() = 0.027 и y

= 0.027 и y![]() = 1.8:

= 1.8:

Из

графиков параметр S![]() = 10.3 дБ.

= 10.3 дБ.

Определяем

расчетное ослабление соседнего канала, задавшись величиной ![]() :

:

S![]() = n

= n![]() ,

,

где

DS![]() - ухудшение

избирательности из-за рассогласования фильтра с источником сигнала и нагрузкой.

- ухудшение

избирательности из-за рассогласования фильтра с источником сигнала и нагрузкой.

S![]() = 4

= 4![]() = 38.2 дБ

= 38.2 дБ

Особых

требований к избирательности по соседнему каналу не предъявлялось, будем

считать, что S![]() = 38.2 дБ нам

подходит.

= 38.2 дБ нам

подходит.

Для расчета элементов фильтров зададимся величиной номинального характеристического сопротивления: Wo= 20кОм.

Вычисляем коэффициенты трансформации по формулам:

m![]() =

=

m![]() =

=

![]() = 20∙10

= 20∙10![]() ∙6∙10

∙6∙10![]() = 0.12

= 0.12![]() 1

1![]() ,

,

![]() = 20∙10

= 20∙10![]() ∙2∙10

∙2∙10![]() = 40

= 40![]() 1

1 ![]() .

.

По

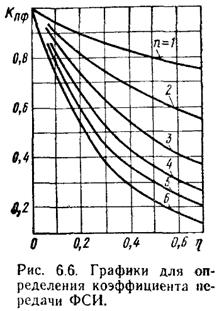

графикам определяем коэффициент передачи ФСИ для n = 4, ![]() = 0.027

= 0.027

Из графика коэффициент передачи ФСИ получился равным, Кпф= 0.75.

Получилось

что ![]() , то для согласования

фильтра с коллекторной цепью параллельно входу фильтра включаем шунтирующий

резистор с проводимостью:

, то для согласования

фильтра с коллекторной цепью параллельно входу фильтра включаем шунтирующий

резистор с проводимостью:

![]()

![]() См →

См → ![]() Ом

Ом

Рассчитаем коэффициент усиления каскада с ФСИ:

![]()

![]()

Рассчитываем элементы, образующие звенья ФСИ:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

где

m![]() -

соответствует коэффициенту трансформации m

-

соответствует коэффициенту трансформации m![]() ,

,

![]() - коэффициент

связи (0.7-0.9).

- коэффициент

связи (0.7-0.9).

Расчёт параметров усилительных каскадов:

Площадь усиления:

![]() ,

,

где

![]() - коэффициент

усиления одного каскада (

- коэффициент

усиления одного каскада (![]() ),

),

![]() - требуемая верхняя граничная частота (

- требуемая верхняя граничная частота (![]() ).

).

![]() Гц

Гц

![]() Гц

Гц

Определим

число каскадов из номограмм, где построены зависимости, отношения площади

усиления к верхней частоте усиления ![]() , от

коэффициента усиления АУ

, от

коэффициента усиления АУ ![]() . При этом

. При этом ![]() - верхняя граничная частота с учётом числа

каскадов

- верхняя граничная частота с учётом числа

каскадов ![]() .

. ![]() в нашем случае

равно

в нашем случае

равно ![]() .

.

![]() Гц

Гц

![]()

Из номограмм видно, что нам потребуется два каскада усиления после каскада ФСИ.

Будем использовать тот же транзистор, что и в каскаде с ФСИ.

Для

требуемого усиления (35∙![]() ) в УПЧ

необходимо 3 каскада. Тогда коэффициент усиления составит:

) в УПЧ

необходимо 3 каскада. Тогда коэффициент усиления составит:

![]()

Напряжение на выходе 3-х каскадного УПЧ с ФСИ составит:

![]() В

В

Превышением усиления в нашем случае можно пренебречь.

Исходные данные для расчёта усилителя:

П= 15.75 МГц – полоса пропускания,

![]() Гц – верхняя

граничная частота с учётом количества каскадов,

Гц – верхняя

граничная частота с учётом количества каскадов,

![]() - диапазон рабочих температур,

- диапазон рабочих температур,

|

Технологический параметр для кремния: |

|

|

Коэффициент температурного сдвига: |

|

|

Ток эмиттера: |

|

|

Обратный ток коллектора: |

|

|

Источник питания: |

|

|

Сопротивление коллектора: |

|

|

Транзистор: |

2N2478 |

|

Напряжение коллектор-эмиттер: |

|

|

Напряжение эмиттер-база: |

|

|

Коэффициент усиления по напряжению: |

|

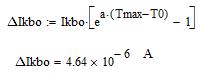

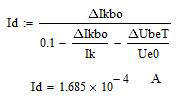

Изменение обратного тока коллектора:

Ток делителя:

Сопротивления в цепи базы:

Сопротивление в цепи эмиттера:

Емкость в цепи эмиттера:

![]() - влияние

ёмкости в цепи эмиттера.

- влияние

ёмкости в цепи эмиттера.

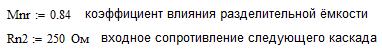

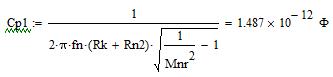

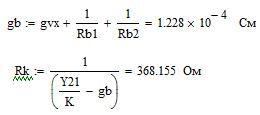

Разделительные ёмкости:

Сопротивление в цепи коллектора:

Принципиальная схема трёхкаскадного УПЧ с ФСИ приведена в приложении.

3 Конструкция приемника

Основной задачей конструирования приемника является обеспечение работоспособности устройства с параметрами заложенными в его электронный расчет.

Необходимо добиться такого взаимного расположения каскадов и узлов на печатной плате, чтобы минимизировать паразитные связи; обеспечить жесткость конструкции, коррозийной и стойкости устройства; обеспечить удобство управления, контроля, ремонта и транспортировки; уменьшить габаритные размеры и массу; согласовать конструктивно приемник с аппаратурой, с которой он работает.

Для уменьшения паразитных связей необходимо тщательно продумать размещение каскадов. Используют размещение схемы ‘в линейку’, либо ‘по периметру’.

Для обеспечения жесткости конструкции печатные платы крепятся на прочном основании. В профессиональных устройствах, имеющих блочную конструкцию такие рамы в виде кассет вставляются в кожухи.

При использовании приемника в тяжелых климатических условиях отдельные элементы и блоки помещают в специальные герметические кожухи.

При работе приемника необходим отвод тепла через естественную конвенцию воздуха.

Проектирование внешнего вида приемника является одной из важнейших задач и должно производиться в содружестве с художником. Форма и расположение ручек управления влияет на работоспособность оператора.

Заключение

В процессе эскизного проектирования, мы получили практические знания в области проектирования радиоприёмных устройств. Пробовали и применяли различные способы подхода к выбору структурных схем блоков, узлов и радиоприёмника в целом, учитывая особенности каждой отдельной схемы, исходя из области её применения. Рассчитывали отдельный блок приёмника, что позволило более точно понять работу этого блока, и его вклад в общую работу схемы. Изучили особенности работы радиолокационного приёмника.

Список литературы

1.Методические указания по проектированию радиоприёмных устройств. - Бакалов В.П., Белоусов Н.Н., Выборный В.Г (под редакцией Протопопова А.С.) Москва1999г

2. Проектирование РПУ. | Под редакцией Сиверса. 1976г. |

3.Расчет радиоприемников. | Бобров Н.В. и др. 1971г. |

4.Справочник по п.п. диодам, транзисторам и интегральным микросхемам.

5.Проектирование радиолокационных приемных устройств.| Под редакцией Соколова М. А. 1984г.

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://referat.ru/

Дата добавления: 28.05.2011