Эволюция. Чарлз Дарвин

175 лет отделяет нас от рождения Чарлза Дарвина, 150 - от рождения Эрнста Геккеля, 125 - от публикации книги Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых рас в борьбе за жизнь».

Историческая заслуга Дарвина состоит не в том, что он выдвинул принцип органической эволюции (об этом писали в течение тысячелетий от древнеиндийских и античных материалистов до французских трансформистов второй половины XVIII - начала XIX в.), а в том, что он вместе с Альфредом Уоллесом (и оба независимо друг от друга) увидел движущий фактор эволюции - естественный отбор. Именно это открытие сделало необычайно доказательными как краткую статью Уоллеса «О стремлении разновидностей к неограниченному отклонению от первоначального типа», так и знаменитую книгу Дарвина. Для того чтобы «дарвинизм» (термин, сначала употреблявшийся как бранный - вспомним историю термина «импрессионизм», - а затем введенный в научный обиход Уоллесом) совершил свое победное шествие по университетским городам мира, чтобы он не только в корне изменил научное, но и общественное мировоззрение представителей европейской и мировой культуры, самим своим зарождением тесно связанной с креационистскими догмами христианства, нужна была активная пропаганда новой теории и ее дальнейшее развитие. И в пропаганде, и в дальнейшем развитии эволюционного учения огромную роль сыграл Эрнст Геккель.

Дарвин имел верных соратников в Англии - в первую очередь здесь надо отметить огромное историческое значение той поддержки, которая была оказана новой теории старшим коллегой и научным попечителем Дарвина - Чарлзом Лайелем, а также активную борьбу за признание нового учения со стороны более молодых ученых - Альфреда Уоллеса, Томаса Гексли (с гордостью называвшего себя «бульдогом дарвинизма») и американского ботаника Азы Грея. Но эта была поддержка Дарвина в англоязычных странах, а наука XIX в. в большей степени была германоязычной. Учению Дарвина надо было шагнуть на Европейский континент. Но в какой степени была подготовлена к этому континентальная Европа?

«Преддарвинист» Чемберс

Одним

из предшественников Дарвина был шотландец Роберт Чемберс (1802-1871), книгоиздатель

и популяризатор науки. В

Книга

Чемберса была переведена на немецкий в знаменательном

Дарвин и Геккель

Геккель, в отличие от Дарвина, не чурался философии, не боялся умозрительных гипотез, наоборот, сам их создавал и активно проповедовал.

«Здесь лежит глубокая разница между ним (Геккелем. - Н.В.) и Дарвином. Мысль его была постоянно направлена в сторону общего: идеи, учение, миросозерцание шли впереди - факты имели подчиненное значение. Дарвин же, по выражению Оскара Гертвига, был эмпириком до мозга костей (“durch und durch Empiriker”). Мысль Дарвина была прикована к фактам, и обобщения были строго с ними согласованы, не выходя ни на йоту из-под контроля. Он долго и упорно работал для выяснения вопроса о происхождении видов, над собиранием фактического материала “в истинно бэконианском духе”, не имея какой-либо предвзятой мысли, и лишь изучение этого материала привело его к выводу о важной роли отбора. Геккель же приступил к своим работам уже с некоторыми предвзятыми идеями, вынесенными им из раннего знакомства с Гете и из своих университетских впечатлений; идеи эти были - единство и цельность природы; неразрывность духа и материи, что привело его потом к учению о “душе” атомов; единство сил, господствующих в органической и неорганической природе; механическое мировоззрение, по которому в природе главенствует закон причинности; идеи “развития”, которым подчиняются миры, наша Солнечная система, Земля и населяющие ее организмы; клеточная теория, по которой организмы состоят из клеток, как химические соединения из атомов»[3].

В чем источники столь существенных отличий в подходах - индуктивного-дедуктивного у Дарвина и дедуктивного-натурфилософского у Геккеля? Биографии их во многом сходны. Если Дарвин провел пять лет в плавании на «Бигле», то Геккель путешествовал по Средиземноморью (1859-1860), работал на Канарских островах (1866-1867) вместе со своим ассистентом Н.Н. Миклухо-Маклаем, в Норвегии (1869), на Красном море (1873), на Цейлоне (1881-1882), на Суматре и Яве (1900-1901). Но если Дарвин и Уоллес начинали свои карьеры естествоиспытателей со странствий, то путешествия Геккеля были поездками сложившегося заслуженного профессора и вряд ли они могли изменить установившееся мировоззрение, систему взглядов Геккеля.

Дарвин не получил специального естественнонаучного образования - он изучал в 1825-1827 гг. медицину в Эдинбургском университете, а затем теологию в Кембридже. Фактически же Дарвин вполне самостоятельно в пору своих экскурсий по родине изучил геологию и палеонтологию под общим руководством А. Сэджвика и ботанику под руководством Дж. Генслоу, а как широкий натуралист он оформился во время путешествия на «Бигле».

Геккель прошел через три университета (Берлинский, Вюрцбургский и Венский), где имел выдающихся учителей. В Берлине он начинал у крупного ботаника Александра Брауна (1805-1877); одного из ведущих анатомов растений того времени, занимавшегося разработкой клеточной теории М. Шлейдена. В Вюрцбурге его учителями были один из создателей гистологии Альберт Рудольф Келликер (1817- 1905) и Франц Лейдиг (1821-1908), основатель сравнительной гистологии. У них Геккель учится также и эмбриологии, в развитии теоретических основ которой ему в дальнейшем суждено было сыграть большую роль.

Вернувшись

в Берлинский университет, Геккель продолжил свою работу на кафедре Иоганна

Мюллера (1801- 1858) - известного исследователя сравнительной физиологии, анатомии

и эмбриологии морских беспозвоночных и выдающегося педагога. Помимо Геккеля, учениками

Мюллера были: один из создателей клеточной теории Теодор Шванн, А.Р. Келликер, автор

теории клеточной патологии Рудольф Вирхов, Э. Дюбуа-Реймон и Г. Гельмгольц.

Именно Иоганн Мюллер привил Геккелю интерес к исследованию морской фауны.

Внезапная смерть Мюллера в год окончания Геккелем Берлинского университета

нарушила все планы молодого ученого. К счастью, Геккель успел подружиться в

Вюрцбурге с одним из выдающихся сравнительных анатомов прошлого века Карлом

Гегенбауэром (1826-1903), старшим учеником Келликера. Именно благодаря

Гегенбауэру, Геккель в

Иенская школа

Расположенная в живописных окраинах Тюрингинского леса, ставшая колыбелью многих великих явлений немецкой культуры, Иена стала центром не только сравнительной анатомии и эмбриологии. Дух соседнего Веймара, где творил теоретик сравнительной морфологии И.-В. Гёте, давно витал над Иеной: здесь еще до Гегенбауэра сравнительная анатомия была представлена Лоренсом Океном (1779-1851), автором позвоночной теории происхождения черепа: эмбриологом, анатомом и последователем шеллинговской натурфилософии. Важнейшая теоретическая книга Геккеля «Общая морфология» насыщена цитатами из поэтических и натурфилософских сочинений Гёте, Геккель воздает должное также трансформистским идеям Окена.

Здесь

в Иене Геккелем будет создана школа сравнительных анатомов, эмбриологов и

филогенетиков. Вот некоторые из его учеников: Антон Дорн (1840-1909), который

сформулировал «принцип смены функций» - одно из важнейших обобщений

эволюционной морфологии, в

Зоолог и этнограф Н.Н. Миклухо-Маклай (1846-1888) и палеонтолог В.О.Ковалевский (1842-1883) - самые известные, но не единственные из русских учеников Геккеля. Был еще у Геккеля ученик из Англии Э. Рей Ланкастер (1847-1929), многолетний директор Британского музея естественной истории и переводчик трудов Геккеля на язык Дарвина. Вот какую могучую поросль дало «древо» иенской школы Геккеля! Конечно же, личность Геккеля как мыслителя и трибуна привлекала к нему молодежь со всех сторон Европы. М.М. Давыдов - музыкант, с успехом окончивший Московскую консерваторию, увлеченный книгами Геккеля, - приезжает в Иену, поступает в Иенский университет и в зрелом возрасте начинает обучаться эмбриологии и сравнительной анатомии; он становится известным ученым и руководителем русской морской биостанции в Италии - Виллафранко, где сделал свои первые самостоятельные шаги один из первых русских экспериментальных биологов Николай Константинович Кольцов.

Здесь

в Иене в

Здесь же в Иене друг Дорна оптик Эрнст Аббе (1840-1905) создаст теорию микроскопа, а Карл Цейсс на ее основе начнет производство современных микроскопов, которые сделали возможным зарождение цитологии как науки.

Здесь

же в Иене друг Аббе - Эдуард Страсбургер (1844-1912), возглавлявший кафедру

ботаники, впервые описывает поведение хромосом при делении клетки - митоз, устанавливает

последовательность стадий митоза и обращает внимание на общность картин митоза

в растительных и животных клетках. Открытие Страсбургера и его современников О.

Бючли и В. Флемминга вызвало бурный прогресс цитологии, которая в 80-90-х годах

наряду с другими областями экспериментальной биологии привлекала большинство

талантливой молодежи. Ряды сравнительных анатомов, эмбриологов, филогенетиков, напротив,

начали заметно редеть, а младший современник Дарвина и его соратник Геккель, вместе

с Уоллесом в Англии, К.А. Тимирязевым в России, должны были пережить период

взаимного недопонимания между дряхлеющим дарвинизмом

классически-ортодоксального толка и зародившейся в

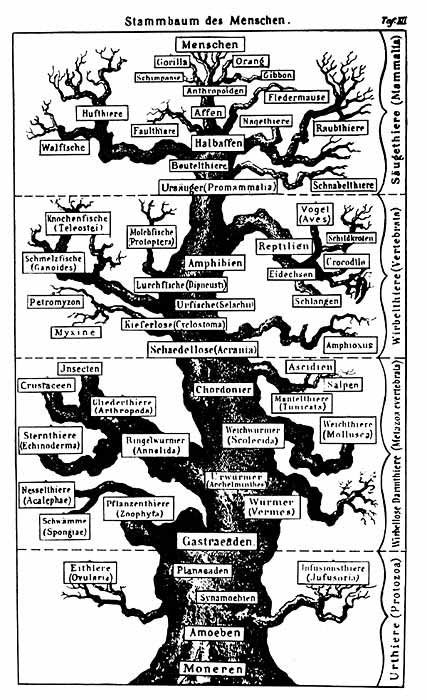

Филогенетическое древо живых организмов

Геккель сделал третий логический шаг вслед за Карлом Линнеем и Дарвином. В середине XVIII в. Линней предложил иерархический принцип соподчинения таксонов. Этот принцип у Линнея не носил трансформистского характера. Однако иерархическая схема соподчинения таксонов Линнея (виды объединяются в роды, роды - в отряды, отряды - в классы и т.д.) проложила путь в мышлении ботаников и зоологов додарвинского периода к восприятию дарвиновской схемы дивергенции (разветвления) видов - второго шага на этом пути. Интересно, что против раннего додарвинского эволюционизма, а затем против эволюционной идеи в ее дарвиновской трактовке выступали в основном эмбриологи, морфологи, палеонтологи, но не систематики.

Линнеевская систематика, созданная отнюдь не трансформистом Линнеем, в большей степени подготовила почву для последующего восприятия принципов эволюционизма, нежели наивный трансформизм Ж. Бюффона, Ш. Боннэ, Ж.-Б. Ламарка и И. Жоффруа Сент-Илера. Однако, выдвинув принцип дивергенции, Дарвин не попытался указать, кто от кого происходит. Он лишь в общей осторожной форме указал, что один вид может со временем дать несколько видов. Но если это так, то как глубоко идет процесс «схождения» ветвей? На этот вопрос попытался дать ответ Геккель.

При построении первого древа жизни Геккель сразу же отказался от аристотелевской двухцарственной схемы деления живой природы. Это нельзя не поставить в заслугу Геккелю хотя бы потому, что двухцарственная система органического мира до сих пор господствует в среднем и высшем биологическом образовании, хотя ее несостоятельность бесспорна. Геккель построил первое трехцарственное филогенетическое древо. Но на основе каких принципов следует восстанавливать ход исторического развития организмов? И здесь мы подходим ко второй исторической заслуге Геккеля.

«Родословное

древо человека» из книги Э. Геккеля «Антропогения». Возникновение представлений

о родословном древе органического мира имеет столетнюю историю. Последователь

Н. Линнея немецкий ботаник И. Рюлинг в

Принцип тройного параллелизма

Геккель широко пропагандировал сформулированную Ж.Л. Агассисом знаменитую триаду - «принцип тройного параллелизма»: филогенетические схемы, родословные древа должны строиться на основе сочетания сравнительно-анатомических, сравнительно-эмбриологических и палеонтологических исследований. Эта действительно прекрасная идея тройного параллелизма, подогретая личным энтузиазмом самого Геккеля, захватила современников. Начался период безраздельного господства филогенетики. Все сколько-нибудь серьезные зоологи, анатомы, эмбриологи, палеонтологи принялись строить леса филогенетических древ. В общем плане одна работа была похожа на другую, но конкретные результаты каждого отдельного исследования имели непреходящее значение для науки. Все то, что сейчас читается в курсах зоологии, - разделение многоклеточных на двухслойных и трехслойных, на радиально-симметричных и билатеральных, деление позвоночных на анамний и амниот и многое другое - все это было наблюдено, добыто и сформулировано филогенетиками, так или иначе связанными с самим Геккелем, с его школой или с его принципами и идеями.

Однако легко было в общей форме декларировать принцип тройного параллелизма и нелегко было его применить на практике. Годы и десятилетия были затрачены лучшими умами и самыми умелыми руками на то, чтобы хотя бы на основе двойного параллелизма построить конкретную систему той или иной группы. Но то, что было сделано в тот период, было сделано на века. Непреходящее значение имеют филогенетические работы самого Геккеля по системам радиолярий, губок, медуз. Двухтомные «Исследования по морфологии и систематике птиц» (1888) Макса Фюрбрингера (1846-1920) - младшего товарища Геккеля по кафедре сравнительной анатомии - непревзойденный до сих пор по глубине морфологического анализа труд, оказал большое влияние на таких отечественных орнитологов, как М.А. Мензбир, П.П. Сушкин, К.А. Юдин. Итог 44-летней работы Тихо Фредерика Хуго Тулльберга (1842-1912), праправнука Линнея и идейного последователя Геккеля - книга «О системе грызунов» (1899), по сей день служит образцом морфологического анализа для современных териологов. Среди наших соотечественников труд Тулльберга широко использовался С.И. Огневым, Б.С. Виноградовым, И.М. Громовым, П.П. Гамбаряном, В.А. Топачевским, автором этих строк.

Почему Геккель уделял столь большое внимание пропаганде своей триады? Здесь мы должны перейти к рассмотрению значения следующего цикла работ Э. Геккеля по формулировке «основного биогенетического закона».

Биогенетеческий закон

В двухтомной «Общей морфологии организмов» (1866) Геккель не только вводит в научный обиход ныне общепринятые термины «онтогенез» (индивидуальное развитие) и «филогенез» (историческое развитие), но и формулирует «основной биогенетический закон», согласно которому онтогенез есть краткое и сжатое повторение (рекапитуляция) филогенеза.

Явление рекапитуляции, которому Геккель придал форму закона, было известно давно. Карл-Эрнст фон Бэр (1792- 1876) еще в дороссийскую пору своей деятельности, когда он занимался эмбриологией, в своей «Истории развития животных» описал явление рекапитуляции. Он знал, что зародыши птицы на ранних стадиях имеют жаберные щели. Однако, согласно Бэру, индивидуальное развитие идет от общего к частному, т.е. наличие жаберных щелей есть общий признак эмбрионов всех позвоночных, а не свидетельство прохождения рыбообразной стадии предками птиц. Дарвин в «Происхождении видов» в робкой форме пытается дать историческую трактовку явлению рекапитуляции: «Интерес эмбриологии значительно повысится, если мы будем видеть в зародыше более или менее затененный образ общего прародителя, во взрослом или личиностном его состоянии, всех членов одного и того же большого класса»[4].

Эти

идеи Дарвина были развиты Фрицем Мюллером (1821-1897) - немецким зоологом, который

в

Как

отметил Геккель, из работ Мюллера «непосредственно вытекает причинное значение

филогении для онтогении». В двухтомной монографии по известковым губкам (1872)

Геккель впервые формулирует свой «основной биогенетический закон». Поскольку в

«Общей морфологии» Геккель уже пытался выделить с полдюжины таких законов, которые

сейчас интересны лишь историку науки, то новый закон был назван «основным». В

Здесь мы не можем останавливаться ни на дискуссиях вокруг закона Мюллера - Геккеля среди их современников, ни на современной интерпретации явления рекапитуляции. Существенный вклад в развитие идей рекапитуляции внес А.Н. Северцов (1866-1936) и его школа. Здесь важно лишь отметить логическую связь между причинным толкованием явления рекапитуляции и декларированным Геккелем принципом «тройного параллелизма».

Единство происхождения многоклеточных. Теория гастреи

Создав однокорневую, монофилетическую схему родословного древа всех живых существ, Геккель тем самым выступил против теории типов, согласно которой каждый из четырех типов многоклеточных построен по принципиально различному плану. Теория типов была в общей форме создана самым блестящим из морфологов прошлого века Кювье, а затем имела таких сторонников среди современников Дарвина и Геккеля, как Р. Оуэн и К. Бэр. В отличие от натурфилософов-трансформистов, сторонники теории типов были представлены широкообразованными эмпириками, блистательно владевшими сравнительным материалом. Жоффруа Сент-Илер проиграл в знаменитом диспуте с Кювье именно потому, что его фактическая аргументация в пользу общности плана строения животных разных типов оказалась надуманной и научно несостоятельной. Помня об этом, и здесь Дарвин проявляет осторожность; он говорит об общности плана строения у представителей одного класса (но не более того), для чего у эмпирика Дарвина было достаточное количество свидетельств. О связях между разными типами Дарвин не говорил ни слова - слишком был памятен провал Жоффруа. Но то, что смущало эмпирика Дарвина, мало беспокоило Геккеля. Опираясь на биогенетический закон как на доказанную теорему, он создает теорию происхождения многоклеточных - теорию гастреи, согласно которой общий предок всех многоклеточных животных походил на двухслойный зародыш - гаструлу, наружный слой клеток которого дает экзодерму, а внутренний - эндодерму. Таким образом, Геккель должен был считать гомологичными зародышевые листки у представителей разных типов. В чем видел Геккель поддержку своей смелой гипотезе?

«Для доказательства подлинной гомологии обоих первичных зародышевых листков у всех многоклеточных, доказательства, без которого теория гастреи не могла бы существовать, для меня основную ценность представляли выдающиеся исследования онтогении различных низших животных, опубликованные А. Ковалевским за последние семь лет (в “Мемуарах Петербургской Академии”); являвшиеся, на мой взгляд, важнейшими и наиболее плодотворными из всех новейших работ в области онтогении».

Далее вдруг следует неожиданный поворот со стороны Геккеля.

«Правда, Ковалевский не признает утвержденную нами гомологию обоих первичных зародышевых листков у различных типов животных... и в оценке вторичных зародышевых листков он значительно расходится с нашими взглядами. Однако в общем я осмеливаюсь утверждать, что открытые им важные факты представляют собой доказательства правильности теории гастреи» [6].

В

этих словах весь Геккель, для которого идея имела большее значение, чем факты, который

шел во многих случаях впереди фактов, подчас и впереди времени. Увидев эту

работу, А.О. Ковалевский писал И.И. Мечникову 25 января

В борьбе за идеи Дарвина

Начало

60-х годов - решающий период в распространении идей Дарвина и признания его

учения. В

В

Появление базаровых не очень щадит христианское милосердие «отцов».

«Родиться на свет - самая простая штука, но прожить на свете - это уже очень мудрено, - так излагал Писарев идеи Дарвина в очерке “Борьба за жизнь”, - огромное большинство органических существ вступает в мир, как в громадную кухню, где повара ежеминутно рубят, потрошат, варят и поджаривают друг друга; попавши в такое странное общество, иное существо прямо из утробы матери переходит в какой-нибудь котел и поглощается одним из поваров; но не успел еще повар проглотить свой обед, как он уже сам, с недожеванным куском во рту, сидит в котле и обнаруживает чисто пассивные достоинства, свойственные хорошей котлете»[9].

Логика публичных дискуссий постепенно заставляла Э. Геккеля в Германии, К.А. Тимирязева в России забывать об академичности, а иногда и об объективности. Так прослеживал эволюцию Геккеля Мечников:

«Маленький

городок Иена, уже бывший несколько десятков лет назад, во времена Окена, центром

натурфилософской деятельности, сделался и теперь главным очагом новейшей

натурфилософии благодаря профессору зоологии Геккелю. Бывший ученик Иоганна

Мюллера - Геккель сначала работал в положительном направлении, обнаруживая не

столько таланта и глубины мысли, сколько терпения и прилежания. В

...Уже в сочинении о лучистых корненожках Геккель высказался в пользу трансформизма, но рядом с горячим сочувствием этому направлению он обнаружил столь необходимую в научном деле трезвость и осторожность. Впоследствии же, обращая чересчур серьезное внимание на нападки на Дарвина и трансформизм вообще, исходившие из лагеря отставших закоренелых специалистов, он принялся изо всей силы бичевать их и мало-помалу развил в себе чересчур сильный парциальный дух и неизбежную при этом нетерпимость. Благодаря именно этим свойствам, он приобрел себе большую популярность в Германии и получил огромное значение в качестве руководителя партии противника обскурантизма и клерикализма в этой стране; но, становясь популярным человеком, он все более и более делается популярным писателем, мало-помалу меняя научность на дилетантизм. Сделавшись безусловным поклонником дарвинизма, “апостолом” его... он отбросил строго научные приемы своего знаменитого учителя и не привил к себе неподражаемых высоких достоинств своего нового наставника в деле теорий... Приемы, подобные указанным, Геккель перенес из своих популярных книг в область научных трактатов. Последние его специальные сочинения носят на себе уже резкие следы дилетантизма»[10].

К сожалению, этот путь от науки к дилетантизму в пропаганде и развитии эволюционного учения был вспоследствии повторен и другими исследователями, а стремление некоторых эволюционистов быть большими дарвинистами, чем сам Дарвин, наносило и наносит ощутимый вред развитию эволюционного учения, вызывая в качестве ответной реакции на попытки показать незыблемость всех канонов теории Дарвина очередную волну антиэволюционизма и антидарвинизма.

Любопытна

реакция Л.Н. Толстого на вульгаризацию учения Дарвина применительно к человеку.

В письме к П.И. Бирюкову 24 мая

«Только гораздо позднее, когда я стал исследовать те доводы, которыми церковь и наука стараются поддерживать и оправдывать существование государства, я увидел все явные и грубые обманы, которыми и церковь, и наука, скрывают от людей злодеяния, совершаемые государством. Я увидел те рассуждения в катехизисах и научных книгах, распространяемых миллионами, в которых объясняется необходимость, законность убийства одних людей по воле других... Об уголовном праве и нечего и говорить: оно все есть ряд самых очевидных софизмов, имеющих целью оправдать всякое насилие человека над человеком и самое убийство. В научных же сочинениях, начиная с Дарвина, ставящего закон борьбы за существование в основу прогресса жизни, это самое подразумевается. Некоторые же enfants terribles этого учения, как знаменитый профессор Иенского университета Эрнст Геккель, в своем знаменитом сочинении “Естественная история миротворения”, евангелии для неверующих, прямо высказывает это: “Искусственный подбор оказывал весьма благотворное влияние на культурную жизнь человечества. Как велико в сложном ходе цивилизации, например, влияние хорошего школьного образования и воспитания! Как искусственный отбор, и смертная казнь оказывает такое же благодетельное влияние, хотя в настоящее время многими горячо защищается, как ‘либеральная мера’, отмена смертной казни, и во имя ложной гуманности приводится ряд вздорных аргументов.

Однако на самом деле смертная казнь для громадного большинства неисправимых преступников и негодяев является не только справедливым возмездием для них, но и великим благодеянием для лучшей части человечества... неослабное истребление всех закоренелых преступников не только облегчит лучшей части человечества ‘борьбу за существование’, но и произведет выгодный для него искусственный подбор, так как таким образом будет отнята у этих выродившихся отбросов человечества возможность наследственно передать человечеству их дурные качества”.

И люди читают это, учат, называя наукой, - продолжает Толстой, - и никому в голову не приходит сделать естественно представляющийся вопрос о том, что если убивать дурных полезно, то кто решит: кто вредный. Я, например, считаю, что хуже и вреднее г-на Геккеля я не знаю никого. Неужели мне и людям одних со мною убеждений приговорить г-на Геккеля к повешению? Напротив, чем грубее заблуждения г-на Геккеля, тем больше я желал бы ему образумиться и ни в коем случае не желал бы его лишить этой возможности»[11].

Вероятно,

публицистичность стиля таких пропагандистов учения Дарвина, как Писарев и, в

особенности, Геккель, упрощенчество вызывали ответную реакцию. Ее предвидел в

какой-то степени и сам Писарев, когда в

«Я думаю даже, что и у нас, в России, великий естествоиспытатель Страхов прочтет эти творения с наслаждением, и сам произведет нечто в таком же роде»[12].

Но

лишь через 20 лет Н.Н. Страхов - друг Л.Н. Толстого, А.А. Фета и Ф.М.

Достоевского, зоолог по образованию, критик и публицист по профессии, неославянофил

по взглядам - выступил с серией статей, направленных против учения Дарвина.

Борьба еще более обострилась, когда в

В то время как Дарвин продолжал успешно трудиться в своем даунском затворничестве, иенский профессор Геккель бился в университетских аудиториях и на конгрессах, в широкой печати и в специальных сочинениях за признание учения Дарвина. И если бы он участвовал только в борьбе за Дарвина, то мы, потомки, с благодарностью вспоминали бы его имя наряду с именами Гексли или Тимирязева.

Исследователь и художник

Однако, в отличие от Гексли и Тимирязева, Геккель не только пропагандировал новое учение, но и активно развивал его. Нам трудно представить современную науку без таких введенных Геккелем понятий, как «экология», «онтогенез», «филогенез». В своих конкретных исследованиях по системе и филогении радиолярий, известковых губок, медуз Геккель не только продемонстрировал продуктивность разработанных им методов филогенетического анализа, но и как художник смог показать красоту и разнообразие форм жизни. Во всех старых университетах мира преподавание курса зоологии начинается с демонстрации поразительных по точности и красоте рисунков радиолярий, выполненных самим Геккелем. Хорошо известны не только зоологические зарисовки Геккеля, но и его прекрасные акварели.

Мы уже говорили о том, сколь широки были связи

Геккеля и сколь велико было влияние его идей на зоологов, морфологов, эмбриологов,

филогенетиков. Но Геккелю суждено было еще повлиять и на антропологию. Именно

Геккель, несмотря на отчаянное сопротивление современников, постулировал

существование промежуточного между обезьяной и человеком существа, названного

им питекантропом. Ни одна из фантазий Геккеля не вызывала такой критики. Все

это предвидел Дарвин, когда писал Уоллесу еще 22 декабря

«Вы спрашиваете, буду ли я обсуждать «человека». Думаю обойти весь этот вопрос, с которым связано столько предрассудков, хотя я вполне допускаю, что это наивысшая и самая увлекательная проблема для натуралиста»[14].

Неистовая пропаганда Геккелем гипотетического

родословного древа человека с придуманным питекантропом подействовала на

молодого голландского врача Эжена Дюбуа, который уехал на Зондские о-ва в

***

Когда в

Опубликовано в журнале «Природа» в №8, 1984.

Список литературы

1. Provine W. в. - Bioscience, 1982, v. 32, № 6, p. 501.

2. См: Сковрон С. Развитие теории эволюции. Пер. с польск. Р.М. Лозовской. Под ред. и с предисл. Н.Н. Воронцова. Варшава, 1965.

4. Дарвин Ч. Соч. М.-Л., 1939, т. 3, с. 636.

5. Мюллер Ф. - Геккель Э. Основной биогенетический закон. М. - Л., 1938, с. 149.

6. Там же, с. 201.

7. Письма А.О. Ковалевского И.И. Мечникову. Под ред. и с предисл. Ю.И. Полянского. М.-Л., 1955.

8. Малахов В.В., Незлин Л.П. Трихоплакс - живая модель происхождения многоклеточных. - Природа, 1983, № 3, с. 83; Иванов А.В., - Зоол. ж., 1973, вып. 8, с. 1117.

9. Писарев Д.И. Собр. соч. СПб, 1894, т. 3 с. 342-343.

10. Мечников И.И. О дарвинизме. М.-Л., 1943, с. 204-206.

12. Писарев Д.И. Цит. соч., с. 492.

13. Цит. по: Некрасов А.Д. Чарлз Дарвин. М., 1957, с. 415.

14. Дарвин Ч. Избр. письма. Пер. А.Е. Гайсиновича. М., 1950, с. 92.

15. В настоящее время Дом-музей Геккеля возглавляет доктор Хорст Франке, который любезно предоставил нам иллюстрации для настоящей статьи.

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://scepsis.ru/

Дата добавления: 25.03.2012