Новое направление в иллюстрировании лирической поэзии, или попытка научить компьютер иллюстрировать стихи

Я. Л. Либерман

Обычно считают, что наука — это одно, а искусство — другое, алгебра и гармония — две вещи несовместные. Между тем посвященным хорошо известно, что наука и искусство тесно связаны друг с другом: ни один художник не обходится без использования законов начертательной геометрии, физиологии зрения, химии и многого подобного. Художники-иллюстраторы не исключение. Более того, в дополнение к научным знаниям, применяемым художниками-станковистами, монументалистами и другими, художники, работающие в сфере книжной графики, должны знать и уметь применять различные методы литературоведческого анализа, в частности психологические или психоаналитические. Лишь владея этими методами, читая и перечитывая иллюстрируемое произведение, художник способен проникнуть вглубь него, понять и осмыслить замысел его автора. Как отмечал один из крупнейших советских художников-графиков Н. В. Кузьмин, только от такого «чтения “вдоль и поперек” в произведении обнаруживаются черты, бывшие дотоле скрытыми, вы получаете доступ в творческую лабораторию писателя, становитесь, можно сказать, “участником в деле”» [Кузьмин, 1985, 55].Однако «участвовать в деле» можно по-разному. Естественнее всего, используя классические приемы фигуративного искусства, изображать предметный мир произведения, характеры населяющих его персонажей, происходящие в нем события. Именно так было проиллюстрировано гигантское множество книг, ставших неотъемлемой частью нашего бытия с раннего детства до старости. Вместе с тем нельзя не обратить внимания на то, что среди этих книг не так уж много лирической поэзии. Причина в том, что в лирике отображается чаще всего не предметный мир, а мир чувств и эмоций, который фигуративно представить либо чрезвычайно трудно, либо просто невозможно. Стремясь все же это осуществить, художник-иллюстратор идет кружным путем: изображает мир, содержащийся не в тексте произведения, а в его контексте. Он иллюстрирует эпоху, личность автора, жизнь природы, сопряженную, по его мнению, с текстом, пытается передать чувства и ощущения, возникающие при прочтении произведения, с помощью достаточно конкретных образов, навеваемых им. В результате может получиться интересное и впечатляющее решение. Оно может быть и довольно точным, работающим «в резонанс» с тем, что хотел выразить автор текста, но может быть и совсем другим. В таком подходе есть риск, и потому издания лирической поэзии зачастую оформляются политипажами и другими «универсальными» иллюстрациями. Вряд ли это помогает читателю в восприятии произведения, хотя, несмотря на самостоятельность книжной графики как рода искусства, она имеет целью прежде всего именно такую помощь. Как же быть, как проиллюстрировать лирическое стихотворение так, чтобы иллюстрация действительно помогла нам его лучше прочувствовать, легче ощутить его дух, войти в его атмосферу? Очевидно, нужно отказаться от изображения предметного мира, т. е. от фигуративного изображения. Вместо него, по-видимому, целесообразно обратиться к нефигуративному, свойственному абстрактному искусству.

Произведения абстрактного искусства, как известно, представляют собой сочетания отвлеченных геометрических форм и цветовых пятен [см. об этом: Ожегов, 1984; Модернизм…, 1980]. Эти формы и пятна могут оказывать на зрителя различные психологические воздействия. Так, красный цвет возбуждает, синий — угнетает, зеленый — успокаивает… Острый угол усиливает воздействие заполняющего его цвета, тупой — ослабляет… [см.: Юиг, 1966; Кандинский, 1992, 48]. Используя свойства абстрактных цветовых пятен и их форм, художник может иллюстрировать лирическое поэтическое произведение, «изображая» почти напрямую его эмоциональное воздействие на читателя. Чтобы иллюстрация при этом помогла нам войти в атмосферу произведения, а не отдалиться от нее, он должен лишь согласовать цветовую гамму иллюстрации с цветовой насыщенностью стиха, с его цветосемантикой, цветосмыслом, сделать скрытый цвет стиха зримым. Этим и будет достигнуто то, что требуется. Но как определить цветовую насыщенность стиха? Ответ находится в сфере психолингвистики[см.: Горелов, Седов, 1997], в частности в ее разделе, называемом фоноколористикой[см. об этом: Либерман, 2001].

Фоноколористика изучает цветовые впечатления, бессознательно возникающие в мозге человека под воздействием даже семантически нейтральной (внешне кажущейся бессмысленной) человеческой речи. Такое возникновение обусловлено, как считают, тем, что нейропроводящие пути в подкорковой зоне мозга расположены близко друг от друга и нервные импульсы, идущие от одних наших органов чувств, индуцируют, возбуждают импульсы, как будто идущие от других органов чувств. Это явление, названное синестезией — соощущением, приводит к тому, что всякий текст, воспринимаемый человеком, оказывается для него определенным образом окрашен. «Окрашены» и отдельные фонемы и графемы — элементарные «кирпичики», из которых состоит и которые материализуют живой человеческий язык. Впрочем, более точно следует говорить о впечатлениях, вызываемых фонографемами — звукобуквами, поскольку звуковое и графическое изображения букв на бессознательном уровне восприятия их грамотным человеком между собой связаны: звучащее слово человек, как правило, соотносит с печатным, а печатное подтверждает внутренней речью.

Окрашенность звукобукв во многом обусловлена психологией носителей языка, на котором составлен текст: у человека, воспитанного на том или ином языке, всякая звукобуква i алфавита ассоциируется с более или менее определенным цветом той или иной интенсивности ri. Ассоциативная зависимость существует, конечно, не функционально, а статистически. Тем не менее она практически одинакова для «одинаковоязычных» людей и довольно устойчива (для русскоязычных людей — см. табл. на с. 235).

В соответствии с тем, как звукобуква располагается в тексте, ее окрашенность, однако, по сравнению с табличной несколько меняется. Как показали эксперименты, всякая согласная, за исключением Ж, Ш, Щ, Ц и Ч, воспринимается как «более светлая» раза в полтора, если она стоит перед Ь, Е, Ё, И, Ю и Я и смягчается. Меняется в зависимости от расположения в тексте и значимость, заметность звукобуквы. Первая звукобуква каждого слова в тексте заметнее прочих в три раза, ударная гласная вдвое заметнее, чем безударная; согласная, стоящая перед ударной гласной, заметнее в полтора раза. Но увеличение заметности эквивалентно соответствующему увеличению количества звукобукв i в тексте по сравнению с реальным их числом. Если последнее равно Ni , то с учетом заметности их количество равно Niусл. Принимая это во внимание, а также исходя из предпосылок, вытекающих из законов психофизики и теории информации, можно рассчитать уровень впечатления от цветовых ассоциаций, вызываемых использованием в тексте звукобуквы i:

где Pi — относительная частота (вероятность) появления звукобуквы i в тексте, а Pi я — то же вообще в языке. Условно говоря, Ri есть «количество» цвета, вносимого в текст звукобуквойi. Совокупность же Ri , вычисленных для всех i, можно, по-видимому, и считать цветовой насыщенностью текста.

|

Преобладающие ассоциации «звукобуква — цвет» для русскоязычных людей |

||

|

Звукобуква i |

Цвет, ассоциирующийся со звукобуквой i |

Балл интенсивности ассоциации, r i |

|

А |

Красный |

6 |

|

Б |

Светло-голубой |

5 |

|

В |

Синий |

2 |

|

Г |

Серо-голубой |

2 |

|

Д |

Сине-зеленый |

3 |

|

Е |

Зеленый |

6 |

|

Ё |

Желто-зеленый |

6 |

|

Ж |

Желто-коричневый |

5 |

|

З |

Зеленый |

4 |

|

И |

Синий |

6 |

|

Й |

Голубой |

4 |

|

К |

Красно-коричневый |

4 |

|

Л |

Голубой |

4 |

|

М |

Малиновый |

3 |

|

Н |

Синий |

3 |

|

О |

Бледно-желтый |

6 |

|

П |

Серый |

5 |

|

Р |

Черно-красный |

6 |

|

С |

Желтый |

3 |

|

Т |

Серо-коричневый |

2 |

|

У |

Сине-лиловый |

6 |

|

Ф |

Фиолетовый |

6 |

|

Х |

Серо-кофейный |

5 |

|

Ц |

Ярко-желтый |

4 |

|

Ч |

Черно-коричневый |

5 |

|

Ш |

Серый |

4 |

|

Щ |

Желто-зеленый |

3 |

|

Ы |

Черный |

6 |

|

Э |

Желто-зеленоватый |

6 |

|

Ю |

Сиреневый |

6 |

|

Я |

Ярко-красный |

6 |

Если изобразить совокупность Ri в виде гистограммы — набора столбиков соответствующего цвета высотой Ri (расчеты и графические построения, разумеется, нужно компьютеризировать), то получится своеобразная «палитра» цветов, с помощью которой можно проиллюстрировать текст, «породивший» эту палитру (в частности, лирическое стихотворение). Но все-таки насколько это правомерно, ведь сформированная палитра отображает лишь звукосимволическую форму стихотворения, а не его семантику? Насколько то, что мы сочли цветовой насыщенностью текста, глубинно, а не поверхностно? По этому поводу могут быть разные мнения, но наиболее объективные из них подсказывают нам, что предлагаемое правомерно. Во-первых, сегодня уже убедительно доказано, что фонетическая форма слов языка является, как правило, мотивированной и в подавляющем большинстве случаев семантически обусловленной. Известный лингвист А. П. Журавлев, в частности, уверенно утверждает, что «фонетическая мотивированность явно существует и вместе со смысловой и морфологической мотивированностью обеспечивает тесную взаимосвязь между содержанием и формой слова» [Журавлев, 1991, 45]. Во-вторых, всякий талантливый поэт выбирает лексику создаваемого им стихотворения не случайно. Мысли, чувства, эмоции он старается выразить словами как можно точнее. Отсюда следует, что семантика стихотворения, его эмоционально-психологическая суть несколько опосредованно, транзитивно, но достаточно точно связана со звукобуквенной конструкцией поэтического текста. Выдающийся отечественный психолог Л. С. Выготский, солидаризуясь с весьма авторитетным ученым Л. П. Якубинским, об этом говорит так: «В стихотворно-языковом мышлении звуки всплывают в светлое поле сознания; в связи с этим возникает эмоциональное к ним отношение, которое в свою очередь влечет установление известной зависимости между “содержанием” стихотворения и его звуками» [Выготский, 1997, 80—81].

Итак, у нас есть палитра красок, соответствующая цветовой насыщенности стихотворения, пригодная для иллюстрирования. Использовать ее можно двояко: предоставить художнику-иллюстратору, имеющему опыт создания нефигуративных произведений (именно так поступал А. П. Журавлев, пытаясь ранее решить рассматриваемую нами задачу), либо снова передать ее компьютеру, предварительно «обучив» его, как формировать из палитры цветообраз стихотворения. Мы остановились на втором направлении.

Вянет, вянет лето красно;

Улетают ясны дни;

Стелется туман ненастный

Ночи в дремлющей тени;

Опустели злачны нивы,

Хладен ручеек игривый;

Лес кудрявый поседел;

Свод небесный побледнел.

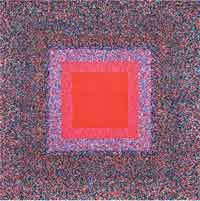

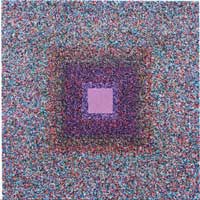

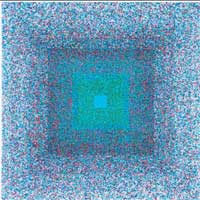

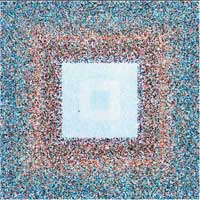

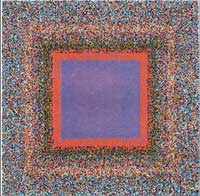

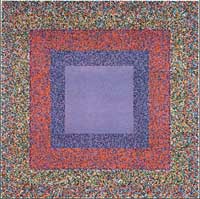

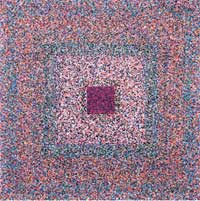

Следуя В. В. Кандинскому, справедливо считавшему, что «новые принципы не падают с неба, а находятся в связи с прошлым и будущим» [Кандинский, 1992, 97], вначале мы обратились к творчеству художников второй половины XIX в., впервые серьезно осознавших значение зарождавшейся тогда научной теории эмоций для практики использования цвета в живописи. Из таких художников наше особое внимание привлек Ж. Сера, разработавший технику пуантилизма. Он исходил из того, что смесь отдельных мелких мазков чистых цветов сливается при восприятии сетчаткой глаза в единый тон. Так можно получать различные тона и полутона и создавать разные цветовые оттенки. Это дает возможность воспроизводить весьма естественные ощущения и впечатления и очень удобно для формирования дискретных по своей природе компьютерных изображений. Кроме того, как отмечает художественная критика, именно благодаря технике пуантилизма живопись Сера «обладает особой лирической эманацией»[Перрюшо, 1992, 177], что для нас не менее важно. Исходя из всего этого, для интересующего нас компьютерного иллюстрирования мы выбрали технику Сера. Далее мы проанализировали различные течения в абстрактной живописи, возникшие в начале ХХ в., и сочли, что наиболее приемлемой формой иллюстрации в нашем случае является супрематический квадрат или прямоугольник. Здесь, конечно, сыграло роль наше субъективное отношение к творчеству К. С. Малевича, но были и существенные аргументы в пользу принятого решения. Знаменитый «Черный квадрат» Малевича [Русская художественная культура, 1980] нам видится окном в бесконечность Вселенной, окном в пространство, в бескрайний космос. Человек — микрокосм, и лирическое произведение дает нам возможность заглянуть в него, в глубину внутреннего мира автора или лирического героя. Иллюстрация поэтического лирического произведения в связи с этим представляется нам окном в пространство текста, в микрокосм автора. Это, а также то, что квадрат — нейтральная фигура без острых и тупых углов, и обусловило выбор именно такой формы представления иллюстраций.

Есть роза дивная: она

Пред изумленною Киферой

Цветет, румяна и пышна,

Благословенная Венерой.

Вотще Киферу и Пафос

Мертвит дыхание мороза;

Блестит между минутных роз

Неувядаемая роза...

Объединив технику пуантилизма, форму супрематизма и современные компьютерные технологии (реализовав все описанное с помощью специальной компьютерной программы, «читающей» стихотворение и «рисующей» иллюстрацию к нему), мы получили качественно новый результат, новое направление в иллюстрировании поэтической лирики, условно названное нами лингвосупрематизмом. Методология лингвосупрематизма проста. Вначале анализируется логическая структура иллюстрируемого стихотворения и выделяются в нем логически замкнутые фрагменты. Затем с помощью компьютера для каждого фрагмента строится палитра-гистограмма, после чего столбцы гистограммы делятся на элементы, эти элементы поочередно выбираются в случайном порядке и располагаются в прямоугольнике или в квадрате по спирали, завершающейся в центре последнего. Полученные изображения и есть иллюстрации.

Сегодня в лингвосупрематической манере проиллюстрировано уже довольно много лирических стихов. Есть иллюстрации к А. Пушкину и В. Хлебникову, М. Шагинян и С. Черному, Г. Шенгели и Д. Бурлюку…[см.: Либерман, Метельков, 2004]. На цветной вкладке к статье в качестве примера приведены иллюстрации к нескольким строкам А. С. Пушкина. Как нам кажется, получилось интересно. Впечатляюще выглядят и самостоятельные лингвосупрематические композиции. Впрочем, наверное, возможны и иные, не менее выразительные результаты и направления решения рассмотренной художественной проблемы. Время идет, и новые идеи, несомненно, не заставят себя ждать. Мы, однако, уверены, что, какими бы они ни были, лежать они будут в любом случае на стыке искусства и науки, ведь на дворе ХХI век.

Список литературы

Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1997.

Горелов И. Н., Седов К. Ф. Основы психолингвистики. М., 1997.

Журавлев А. П. Звук и смысл. М., 1991.

Кандинский В. В. О духовном в искусстве. М., 1992.

Кузьмин Н. В. Художник и книга: Заметки об искусстве иллюстрирования. М., 1985.

Либерман Я. Л. Фоноколористический анализ как метод психолингвистического исследования текста // Пасхи: Науч. психол. журн. 2001. № 2.

Либерман Я. Л., Метельков В. П. Тайные цветы русской поэзии. Екатеринбург, 2004.

Модернизм: Анализ и критика основных направлений / Отв. ред. В. В. Ванслов, Ю. Д. Колпинский. М., 1980.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1984.

Перрюшо А. Жизнь Сера. М., 1992.

Русская художественная культура конца XIX — начала ХХ века / Отв. ред. Д. П. Лбова, Н. А. Алпатова. М., 1980.

Юиг Р. Цвет и выражение внутреннего времени в западной живописи // Психология цвета / Отв. ред. С. Л. Удовик. М., 1996.

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://proceedings.usu.ru

Дата добавления: 07.07.2012