Пятнистая саламандра — Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

(= Salamandra terrestris Двигубский, 1828; Salamandra maculosa — Кесслер, 1853; Salamandra salamandra taeniata — Андреев, 1953)

Внешний

вид. Крупный представитель семейства: максимальная общая длина до

Распространение. Ареал захватывает западную и юго-восточную части Европы, а также запад Малой Азии. Северная граница проходит через Германию, Польшу, восточная — через Карпаты и Балканы. На территории бывшего СССР населяет Украинские Карпаты. Сведения о нахождении вида во внекарпатских районах Украины и Молдавии, а также в Прибалтике (Калининградская область России) нуждаются в подтверждении.

Систематика

вида. Благодаря огромной изменчивости и большому ареалу было выделено множество

подвидов и форм. Недавние исследования с применением биохимических признаков

показали, что фактически имеется 4 вида: магрибская саламандра, Salamandra

algira Bedriaga, 1883 — в северо-западной Африке; корсиканская саламандра, Salamandra

corsica Savi, 1838 на острове Корсика в Средиземном море; самая крупная (общая

длина до

Местообитания.

Обитает во влажных тенистых широколиственных (буковых) или смешанных, реже

хвойных лесах, встречаясь в Карпатах на высоте 150-

Активность.

Пятнистая саламандра — обычно медлительное наземное животное, плавает плохо

(может даже утонуть). Ведет скрытный образ жизни, прячась днем среди влажного

мха, в пустотах, норах, под пнями, среди камней, валежника и т.д. Активны

саламандры в сумерки и ночью, однако во время теплых дождей могут выходить из

своих убежищ и днем. Лежащие на земле гнилые стволы бука, предпочитаемые

саламандрами, предоставляют не только хорошее убежище, но и кормовую базу, так

как их древесина сохраняет высокую влажность даже в летнюю засуху и привлекает

большое количество беспозвоночных. Убежища могут использоваться как одной, так

и несколькими особями. Саламандры привязаны к своим убежищам; меченые особи

были обнаружены в одних и тех же местах даже через 4 года. Ночью саламандры

уходят от своих укрытий не далее чем на 10-

Размножение. Из зимовок появляются в марте — начале апреля в предгорьях или в апреле — начале мая в горах, когда еще не полностью сошел снег. Отдельные особи отмечались даже в феврале. Саламандры, по-видимому, устойчивы к низким температурам и активны при температуре воздуха 8-26°С при относительной влажности 65-96%.

Брачное поведение у пятнистой саламандры своеобразно. Самец, разыскав самку, готовую к размножению, забирается передней частью тела к ней на спину, обхватив передними конечностями шею самки и потирая своим горлом ее ноздри. Затем он отпускает ее, и самка, приподняв туловище, пропускает самца снизу. Самец снова обхватывает ее за шею и извивается, после чего откладывает на почву сперматофор. Самка прижимает брюхо к почве и захватывает его клоакой. После этого самец покидает самку.

Размножение

происходит с апреля по ноябрь, чаще в июне-июле. Самки способны хранить в

сперматеке (эпителиальных углублениях в виде нескольких канальцев, расположенные

в клоаке) сперматозоиды, способные к оплодотворению яиц, сроком более 2 лет.

Некоторые самки, возможно, спариваются дважды в течение года. Яйца крупные, диаметром

около

Способ размножения у пятнистой саламандры достаточно необычен. В зависимости от природных условий и подвидового статуса популяции самки могут откладывать яйца или задерживать их в задней части яйцеводов (матке), где и проходит их развитие. В этом случае самки могут рожать личинок, которые затем развиваются в воде до метаморфоза, или же рожать полностью метаморфизировавших особей. Таким образом, появление потомства может осуществляться на разных стадиях развития. Обычно полагают, что рождение метаморфизировавших особей у саламандр как способ прямого развития связан с адаптацией к горным условиям, однако недавно оно было обнаружено и у равнинных популяций.

Это сложное явление получило название живорождение или яйцеживорождение (чтобы подчеркнуть отличие от настоящего живорождения у млекопитающих, когда зародыш тесно связан с организмом матери питанием, газообменом, кровообращением и т.д.). Однако в последнее время от второго термина отказываются или применяют его только в случае рождения водных личинок. Удобнее живорождение подразделять на две другие категории — лецитотрофное, когда эмбрионы питаются исключительно желтком, и матротрофное, когда они зависят от дополнительного материнского питания. Различия между этими категориями не всегда четкие. Так, у пятнистой саламандры лецитотрофное живорождение, однако зародыши в принципе могут получать питательные вещества и из организма матери. В опытах лизин, меченный радиоизотопом и введенный беременной самке подкожно, был затем обнаружен в зародыше; кроме того, зародыши получают от матери воду, осуществляют газообмен и т.д.

Существует и другой необычный источник питания зародышей, который получил название "внутриутробный каннибализм", или "сиблицид" (т.е. "убийство близнецов"). Оказалось, что часть зародышей может питаться за счет своих более мелких "собратьев" или неоплодотворенных яиц. Это явление было обнаружено у пятнистой саламандры в Испании.

На равнине и в предгорье размножение происходит ежегодно, в высокогорье самки рожают личинок раз в два года (например, в Пиренеях). В Карпатах при благоприятных обстоятельствах овуляция, оплодотворение и рождение личинок могут произойти даже в течение одного сезона. Развитие зародышей длится около 5 месяцев, поэтому рождение личинок, если оно приходится на позднюю осень, задерживается до следующей весны: до апреля в предгорьях или до июля в высокогорье. В Карпатах пятнистая саламандра рожает личинок, но, по наблюдениям в террариуме, может также откладывать и яйца.

При рождении личинок самка заходит в воду таким образом, что передняя ее часть остается на суше, а задняя погружена в воду. После волнообразных сокращений мышц тела личинки оказываются в воде. Одна самка рожает от 6 до 41 личинки, обычно 25-30.

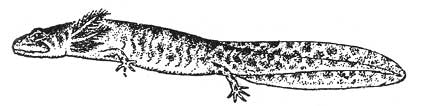

Только

что родившиеся личинки оливкого цвета, имеют общую длину 26-

Личинка пятнистой саламандры

Развитие

личинок в Карпатах от рождения до метаморфоза занимает 3-3, 5 месяца, но может

длиться до 5 месяцев, если температура воды составляет 10- 14°С. В холодных

ручьях высокогорья, где температура воды ниже 10°С, личинки часто не успевают

пройти метаморфоз и зимуют. Развитие личинок зависит не только от температуры

воды, но также от обилия корма и других факторов (плотность скоплений и т.д.).

В Германии около 30% молодых личинок теряется из-за сноса их потоками воды и

только 4% личинок успешно проходят метаморфоз. Общая длина после метаморфоза

65-

Половозрелости

достигают в возрасте двух-четырех лет при длине тела

Питание. Личинки поедают мелких водных животных; главным образом, это — бокоплавы, а также личинки насекомых (двукрылые, поденки и т.д.), олигохеты. После метаморфоза питаются наземными беспозвоночными, как-то: слизни, различные насекомые (бабочки, жуки и другие), дождевые черви, пауки и т.д. Во время охоты успешно ловят подвижную добычу, выбрасывая язык, для чего используют зрение, а неподвижные объекты находят с помощью обоняния.

Зимовка.

На зимовку уходят в октябре-ноябре, в высокогорье в сентябре, но некоторые

животные наблюдались даже в начале декабря. В ручьях с теплой водой и пещерах

могут быть найдены и позже. Зимуют в норах грызунов, в пустотах под пнями (на

глубине до

Хозяйственное

значение. Пятнистая саламандра — ядовитое животное, что было известно с

античных времен. Ее кожные железы, рассеянные по телу, особенно паротиды, выделяют

вязкий секрет молочного цвета. Известны случаи, когда животные умирали после

попытки съесть саламандру. Поэтому в природе у нее мало врагов. Обычно полагают,

что ее яркая окраска имеет предупреждающее значение, извещая возможного хищника

о ядовитости, однако рассмотреть саламандру в сумерках на почве среди веток

листьев не так-то просто. Опыты показывают, что кожный яд саламандры, действительно,

высоко токсичен; средняя летальная доза (ЛД50 ) равна 1, 2 мг на

Яд пятнистой саламандры уникального типа и более нигде в природе не встречается. Он относится к группе так называемых стероидных алкалоидов и получил специальное название (самандарин, самандарон и другие производные); действует как нейротоксин. Наибольшее количество яда в коже у саламандры перед зимовкой, наименьшее весной. Недавно было высказано предположение о том, что наиболее важная (первичная) функция кожного яда связана не с зашитой от хищников, а с его сильным антигрибковым и антибактериальным действием. Иначе говоря, это мощный антибиотик, благодаря которому предотвращаются кожные инфекции, в том числе патогенные, и кожа остается здоровой, а кожа является одним из важных компонентов дыхательной системы саламандры.

Пятнистая саламандра — объект множества мифов и легенд, и в старину она часто изображалась в виде странных чудовищ. Полагали, что она связана с огнем, что она может убить человека; в средневековье она воспринималась как посланец ада. Она была одним из символов колдовства и алхимии. С другой стороны, в немецком фольклоре (сейчас среди студентов) саламандра связана с пивным застольем.

Численность и природоохранный статус. Численность вида сокращается из-за вырубки леса. Обитает в Карпатском заповеднике и Карпатском национальном парке. Как узкоареальный вид пятнистая саламандра была занесена в Красные книги СССР и Украины; планируется включение в Красную книгу России. В Европе охраняется Бернской Конвенцией (приложение III).

Сходные виды. От кавказской саламандры изолирована географически. От обитающих в Карпатском регионе гребенчатого, альпийского, карпатского и обыкновенного тритонов отличается окраской и формой тела (нет гребня, округлый хвост и т.д.).

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.ecosystema.ru/

Дата добавления: 25.03.2012