Проектирование тренировочных заданий в учебных программах для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УОР

Кандидат педагогических наук, профессор Г. Н. Германов

Воронежский государственный институт физической культуры, Воронеж

Доктор педагогических наук, профессор В. Г. Никитушкин

Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, Москва

Введение. Эффективность работы спортивных школ во многом зависит от должного обеспечения учебно-воспитательного процесса юных спортсменов программно-методическими документами, определяющее значение среди которых имеют учебные программы по видам спорта. Поэтому возникла необходимость дальнейшего научного совершенствования и творческой переработки программных документов в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, где обоснование нормативного и методического разделов программ становится актуальной научной задачей текущего времени. Как пример был разработан типовой план-проспект построения программ по видам спорта для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УОР, учитывающий современные принципы спортивной подготовки юных спортсменов и базирующийся на результатах последних научных исследований, передовом опыте спортивной практики [15]. В основу типового плана-проспекта учебной программы легли требования нормативно-правового характера, регулирующие организационно - методическую деятельность спортивных школ, в нем представлены основные разделы типового положения о спортивной школе [11].

Методическая часть программ по видам спорта наряду с содержанием материала по основным видам подготовки, его распределением по годам обучения и в годичном цикле, рекомендуемыми объемами тренировочных и соревновательных нагрузок содержит практические материалы и методические рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий. Материал для практических занятий на этапе начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе рекомендуется представлять в виде тренировочных заданий (ТЗ), сгруппированных в отдельные блоки по принципу их преимущественной направленности: ТЗ разминки, ТЗ для развития отдельных двигательных способностей, ТЗ для комплексного развития физических качеств, ТЗ для совершенствования спортивно-технического и тактического мастерства (табл. 1).

Каждое ТЗ должно ставить и решать конкретные педагогические и воспитательные задачи, включать комплекс упражнений и последовательность их выполнения, характеризоваться величиной нагрузки и режимом ее выполнения (длительность упражнения, интенсивность, количество повторений, режим отдыха), быть снабжено методическими и организационными указаниями. В типовом плане-проспекте учебных программ для ДЮСШ и СДЮШОР приводится примерная схема тренировочного задания для построения микроструктуры подготовки юных спортсменов.

Однако не во всех программах данная методическая установка решена в полной мере. Остаются неясными концептуальные подходы к пониманию сущности ТЗ и технологические аспекты их проектирования.

Опыт многих ведущих и зарубежных тренеров, работающих в различных видах спорта, в том числе со спортивными резервами, показывает, что основной организационной формой и элементом структуры спортивной тренировки является ТЗ. Как мы выяснили, ряд тренеров имеют набор направленных заданий (двигательных, игровых, смысловых и т. п.) с определенной тактикой их использования в тренировочном занятии. Однако многие специалисты рассчитывают на свой личный опыт.

Таблица 1. Примерная схема тренировочного задания

|

Этап и год обучения |

Содержание и характер упражнений |

Дозировка нагрузки, режимы выполнения |

Методические указания |

Организационные указания |

Таким образом, разработка блоков ТЗ, систематизация их по преимущественной направленности и остроте воздействия, обоснование возможности их включения в тренировочный процесс юных спортсменов остаются важным направлением научной и экспериментальной практики, требующим неотложного решения в большинстве видов спорта. Работ по экспериментальному обоснованию программированного построения микроструктуры спортивной тренировки явно недостаточно [4, 7, 8].

Постановка проблемы. Отечественные и зарубежные специалисты утверждают, что теория построения спортивной тренировки [8, 9, 13] продолжает развиваться, пополняясь новыми теоретическими воззрениями и научными положениями, расширяющими наше представление о структуре тренировочного процесса юных и квалифицированных спортсменов. До недавнего времени считалось, что основой спортивной тренировки является уровень микроструктуры, представленный отдельным ТЗ или совокупностью занятий, обозначенных как микроцикл спортивной тренировки. Вместе с тем в рамках отдельного ТЗ выполняется достаточно большое множество разнообразных по структуре и ответным реакциям двигательных действий, порой не только выстроенных по принципу кумулятивного наращивания тренированности, но и создающих отрицательную суммацию эффектов. Именно поэтому многие исследователи выделяют в качестве основы микроструктуры тренировки юных спортсменов ТЗ, целесообразное комплексирование и сочетание которых обеспечит эффективное построение каждого из них.

Итак, что же представляет собой ТЗ? Это - первичный элемент (звено) в структуре спортивной тренировки и процесса физического воспитания [1, 2, 14, 10, 12, 16, 5 и др.]. В системе программно-методического обеспечения подготовки спортивных резервов ТЗ сравнительно недавно получили признание и терминологическое обоснование. Современные теоретические представления о сущности ТЗ как исходном элементе структуры тренировки довольно противоречивы. Многие исследователи при этом отождествляют ТЗ с нагрузкой. Однако нагрузка и отдых как компоненты методов упражнения только тогда приобретают педагогический смысл, когда, объединенные в ТЗ связаны педагогической целью по достижению программируемого тренировочного эффекта.

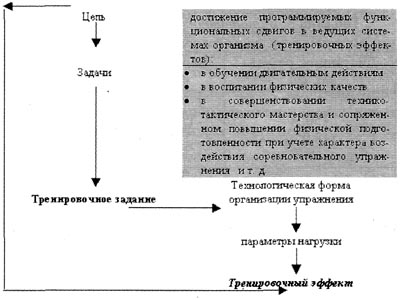

В. Г. Алабин [1, 2] предлагает следующее определение: "тренировочное задание - это часть плана тренировочного занятия, состоящего из одного упражнения или комплекса физических упражнений, выполняемых для решения определенных педагогических задач тренировочного процесса". В своих рассуждениях В. Г. Алабин оговаривает важное условие построения ТЗ - педагогическое и функциональное воздействие на спортсмена в процессе выполнения этого задания. Таким образом, первоосновной в структуре ТЗ следует признать цель - тренировочный эффект, а всю замкнутую структуру представить в виде схемы (см. рисунок).

Тренировочное задание следует определить как технологическую форму организации упражнения для решения целевой педагогической задачи достижения необходимых (должных) проявлений срочного тренировочного эффекта при четком сочетании воздействующих факторов - компонентов упражнения (длительности, интенсивности, числа повторений, интервалов отдыха).

Вероятно, приведенные выше определение и методологический подход требуют уточнений, позиции и взгляды могут носить спорный, дискуссионный характер. Тем не менее данная проблематика представляет определенный научный интерес, требует научно-методического решения, проведения исследовательских изысканий, постановки практических экспериментов.

Экспериментальные

результаты. Воздействие тренировочных нагрузок определяется основными

компонентами методов упражнения - интенсивностью и продолжительностью

выполнения, числом повторений и длительностью пауз отдыха. Строгое сочетание

указанных факторов обуславливает величину и характер достигаемого

тренировочного эффекта, причем варьирование каждого из параметров

предопределяет направленное специфическое изменение в функциональной активности

организма. Анализ научно-методической литературы показывает, что в качестве

воздействующих факторов при планировании нагрузок в ТЗ юных бегуний на

Структура тренировочного задания

Для

программирования нагрузки в ТЗ беговой направленности по методу повторного

упражнения у бегуний на

В

проведенном исследовании изучался характер срочных реакций на нагрузку

собственно соревновательного упражнения, выявлялась роль энергетических

процессов в результативности соревновательной деятельности бегуний на

Использовались следующие стандартные методики определения биохимических показателей крови: определение молочной кислоты (лактат) в мМоль/л, контроль за концентрацией неорганического фосфора в мМоль/л, глюкозы (Гл) в мМоль/л.

Сбор материала осуществлялся в условиях соревновательной и тренировочной деятельности. Пробы капиллярной крови из пальца брали непосредственно перед стартом и на 3-й мин восстановления после финиша. В период обследований все спортсменки были здоровы, а исходные значения биохимических показателей крови соответствовали норме.

Анализ

зависимости скорости бега на дистанции

В проведенном экспериментальном исследовании (факторный эксперимент) в качестве основных факторов, влияющих на процесс энергообеспечения, были выбраны: Х1 - время (скорость) бега на дистанции, с, Х2 - интервалы отдыха (мин), Х3 - количество повторений (раз). Величины варьирования выбранных переменных факторов приведены в табл.3.

Анализ

показателей выхода La'3 мин в стандартной матрице планирования тренировочных

заданий для трех переменных факторов и соответствующая математическая обработка

исходных данных [3] позволили получить уравнения регрессии, отобразившие

влияние отдельных компонентов методов упражнения на параметр оптимизации.

Уравнение регрессии, характеризующее влияние факторов на дистанции

Таблица

2. Характеристика метаболических реакций в СД девушек-спринтеров групп

спортивного совершенствования СДЮШОР в беге на ![]() ±

±![]()

|

Группа и год об учения |

Результат, с |

Биохимические показатели |

|||

|

La'3 мин, мМ/л |

Рн, мМ/л |

Кр, мкМ/л |

Гл, мМ/л |

||

|

УТГ, 3-й |

65, 75 |

13, 68±1, 99 |

1, 69±0, 16 |

106, 0±14, 23 |

4, 94±0, 60 |

|

УТГ, 4-й |

62, 65 |

14, 56±0, 98 |

1, 74±0, 21 |

107, 5±21, 79 |

5, 33±0, 75 |

|

ГСС, 1-й |

59, 08 |

15, 19±1, 34 |

2, 30±0, 35 |

134, 83±26, 58 |

6, 45±0, 47 |

|

ГСС, 2-й |

57, 32 |

15, 83±1, 45 |

2, 45±0, 39 |

158, 11±33, 69 |

7, 23±0, 58 |

|

ГСС, 3-й |

55, 37 |

16, 01±1, 40 |

2, 34±0, 31 |

148, 13±29, 69 |

7, 40±0, 62 |

Таблица 3. Вариативность компонентов упражнения при определении параметров нагрузки в тренировочных заданиях у бегуний экспериментальной группы

|

Дистанция; результат, м/с |

Вариативность факторов |

Центр эксперимента Оxi |

Шаг,

|

Уровень, - 1, 682 |

Уровень, -1 |

Уровень, +1 |

Уровень, +1, 682 |

|

|

I. 7, 937-7, 212 (18, 9-20, 8) II. 2-8 III.3-9 |

7, 574 (19, 8) 5 6 |

0, 363 3 3 |

7, 212 (20, 8) 8 3 |

7, 358 (20, 4) 7 4 |

7, 790 (19, 3) 3 8 |

7, 937 (18, 9) 2 9 |

|

|

I. 7, 407-6, 726 (40, 5-44, 6) II. 3-9 III.3-7 |

7, 066 (42, 5) 6 5 |

0, 341 3 2 |

6, 726 (44, 6) 9 3 |

6, 863 (43, 7) 8 4 |

7, 269 (41, 3) 4 6 |

7, 407 (40, 5) 3 7 |

|

|

I. 6, 227-5, 682 (1.20, 3-1.28) II. 3-9 III.3-7 |

5, 954 (1.24, 0) 6 4 |

0, 273 3 2 |

5, 682 (1.28, 0) 9 2 |

5, 792 (1.26, 3) 8 3 |

6, 116 (1.21, 8) 4 5 |

6, 227 (1.20, 3) 3 6 |

В

экспериментальной работе было проведено обследование СД девушек-спринтеров

группы спортивного совершенствования (ГСС) 2-го года обучения СДЮШОР в условиях

естественного участия в состязаниях (бег на

100 x La инд.(ср.), мМ/л

КИГ400 = - --------------------------------------------, где

V400 инд.(ср.), м/с

КИГ400

- коэффициент интенсивности глюкозы на дистанции

Изучение индивидуальных особенностей СД спортсменок позволило разделить их на три группы на основании временных различий в преодолении контрольных отрезков дистанции. В первую группу вошли спортсменки (условно обозначим их А1 и В1), структура СД которых характеризовалась высокой скоростью на первой половине дистанции, значительно большей, чем на второй (V2001>V2002 ); во вторую группу - спортсменки (А2 и В2), достигавшие относительно высокой скорости именно на второй половине дистанции (V2002>Vср.200 2); в третью группу - спортсменки (А3 и В3), удерживавшие высокую скорость до 300-метрового участка дистанции, после которого скорость значительно падала. Отметим, что индивидуально-групповые отличия бегуний экспериментальной (А) и контрольной (В) групп по характеристикам СД подтвердились данными, отражающими особенности энергетики мышечной деятельности этих спортсменок (табл. 4).

Результаты

проведенных нами исследований свидетельствуют, что отмеченные различия в уровне

спортивных показателей и особенностях соревновательной структуры бега

спортсменок обусловлены их энергетическими особенностями. У спортсменок группы

А1 отмечаются высокие анаэробно-алактатные показатели по коэффициентам КИФ, КИК,

что подчеркивает мощность креатинфосфатного механизма энергообеспечения.

По-видимому, комплекс данных свойств функциональной подготовленности

объясняется их предрасположенностью к достижению значительной скорости на

первых

У спортсменок группы А2, как это можно видеть из сравнительного анализа, намного выше средние групповые значения показателей КИГ, отражающие мощность гликолиза в энергетике мышечной деятельности. Отметим, что индивидуальные значения КИФ и КИК у спортсменок А2 уступают средним данным указанных коэффициентов для группы 17-летних спортсменок. Видимо, индивидуальность спортсменок группы А2 может быть учтена в случае, когда будет нивелирована функциональная недостаточность анаэробно-алактатных способностей.

У

спортсменок группы А3 рассматриваемые коэффициенты находились в пределах

нормальных величин, характерных для бегуний на

Результаты

проведенных исследований свидетельствуют о том, что среди бегуний ГСС 2-го года

обучения встречаются спортсменки с различной структурой СД и функциональными

особенностями. На основании полученных данных нами было рекомендовано

подготовку спринтеров планировать следующим образом: спортсменкам А1 - основное

внимание уделить подготовке к выступлению на дистанции

Таблица

4. Показатели метаболических реакций в СД бегуний на

|

Условное об означение групп спортсменок |

Скорость бега на дистанции, м/с |

Показатели метаболических реакций, мМ/л |

Значения коэффициентов, усл. ед. |

||||

|

Lа |

Рн |

Кр |

КИГ |

КИФ |

КИК |

||

|

А1 |

6, 867 |

15, 38 |

2, 46 |

0, 170 |

224, 0 |

35, 8 |

2, 48 |

|

А2 |

7, 055 |

16, 65 |

2, 22 |

0, 157 |

236, 0 |

31, 5 |

2, 23 |

|

А3 |

6, 960 |

15, 83 |

2, 34 |

0, 157 |

227, 4 |

33, 6 |

2, 25 |

Примечание. Для удобства восприятия все коэффициенты умножены на 100. КИГ - по М. Я. Набатниковой (1988).

Таблица 5. Система тренировочных заданий у спортсменок экспериментальной группы при реализации индивидуалъных программ подготовки

|

Условное обозначение групп спортсменок |

Направленность заданий |

Содержание ТЗ |

Номера микроциклов и колич. повторений ТЗ в них |

||||||

|

Дист м |

Время, с |

Отдых, мин |

Колич. раз |

1 |

2 |

3 |

4 |

||

|

А1 |

Совершенствование анаэробно-алактатного механизма |

150 |

19, 8 |

5 |

6 |

|

1 |

1 |

|

|

150 |

19, 3 |

3 |

8 |

|

|

2 |

2 |

||

|

300 |

42, 5 |

6 |

5 |

2 |

1 |

|

|

||

|

А2 |

Совершенствование анаэробно-алактатного механизма |

150 |

19, 3 |

3 |

8 |

|

1 |

1 |

|

|

300 |

41, 3 |

4 |

6 |

2 |

1 |

|

|

||

|

300 |

40, 5 |

3 |

7 |

|

|

1 |

2 |

||

|

А3 |

Совершенствование анаэробно-гликолитического механизма |

300 |

41, 3 |

4 |

6 |

|

1 |

1 |

2 |

|

300 |

42, 5 |

6 |

5 |

|

1 |

1 |

|

||

|

500 |

1.24, 0 |

6 |

4 |

2 |

|

|

|

Таблица

6. Характеристика индивидуальной структуры СД на дистанции

|

Группы |

Стат. величины |

Время (скорость) бега по отрезкам дистанции, с (м/с) |

|||||

|

400 |

2001 |

300 |

200-300 |

2002 |

300-400 |

||

|

А1 |

X(t) |

57, 70 |

26, 01 |

41, 03 |

15, 02 |

31, 69 |

16, 67 |

|

Х(V) |

6, 933 |

7, 689 |

7, 312 |

6, 658 |

6, 311 |

5, 999 |

|

|

б (V) |

0, 031 |

0, 118 |

0, 071 |

0, 026 |

0, 034 |

0, 056 |

|

|

V, % |

0, 5 |

1, 5 |

1, 0 |

0, 4 |

0, 5 |

0, 9 |

|

|

t (2, 45) |

2, 42 |

3, 12 |

2, 66 |

1, 29 |

1, 04 |

0, 29 |

|

|

Р |

>0, 05 |

<0, 05 |

<0, 05 |

>0, 05 |

>0, 05 |

>0, 05 |

|

|

А2 |

X(t) |

55, 35 |

26, 30 |

40, 25 |

13, 95 |

29, 05 |

15, 10 |

|

Х(V) |

7, 227 |

7, 605 |

7, 454 |

7, 170 |

6, 885 |

6, 623 |

|

|

б (V) |

0, 090 |

0, 081 |

0, 074 |

0, 260 |

0, 182 |

0, 136 |

|

|

V, % |

1, 2 |

1, 1 |

1, 0 |

3, 6 |

2, 6 |

2, 1 |

|

|

t (2, 45) |

3, 95 |

5, 21 |

5, 07 |

0, 10 |

0, 94 |

1, 97 |

|

|

Р |

0, 01 |

<0, 001 |

<0, 001 |

>0, 05 |

>0, 05 |

>0, 05 |

|

|

А3 |

X(t) |

56, 15 |

26, 99 |

40, 90 |

13, 91 |

29, 16 |

15, 25 |

|

Х(V) |

7, 124 |

7, 410 |

7, 335 |

7, 189 |

6, 859 |

6, 557 |

|

|

б (V) |

0, 039 |

0, 057 |

0, 028 |

0, 126 |

0, 031 |

0, 126 |

|

|

V, % |

0, 6 |

0, 8 |

0, 4 |

1, 7 |

0, 4 |

1, 9 |

|

|

t (2, 45) |

5, 65 |

1, 18 |

3, 39 |

1, 77 |

4, 52 |

3, 69 |

|

|

Р |

<0, 01 |

>0, 05 |

<0, 05 |

>0, 05 |

<0, 01 |

<0, 05 |

Таблица

7. Показатели метаболических реакций в СД бегуний на

|

Условное об означение групп спортсменок |

Скорость бега по дистанции, м/с |

Показатели метаболических реакций, мМ/л |

Значения коэффициентов, усл. ед. |

||||

|

La |

Рн |

Кр |

КИГ |

КИФ |

КИК |

||

|

А1 |

6, 933 |

15, 03 |

2, 38 |

0, 177 |

216, 8 |

34, 3 |

2, 55 |

|

А2 |

7, 227 |

16, 43 |

2, 59 |

0, 175 |

227, 3 |

35, 8 |

2, 42 |

|

А3 |

7, 124 |

16, 68 |

2, 08 |

0, 153 |

234, 1 |

29, 2 |

2, 15 |

C учетом закономерностей соревновательной деятельности (показатели скорости) и индивидуальных особенностей в высвобождении энергии у каждой спортсменки была разработана программа подготовки. В ее основу положено использование стандартных ТЗ моделирующих изменения в системах метаболического обеспечения, адекватные происходящим при СД. Коррекция предсоревновательных режимов двигательной деятельности опиралась на знания индивидуальных реакций в системах энергообспечения при СД и предусматривала использование стандартных ТЗ (табл. 5).

Очевидно, что способность к изменению динамики скорости в соревнованиях (табл. 6) достигнута в результате спецификации метаболических проявлений у спортсменок (табл. 7) и связана с освоением предложенных индивидуальных программ подготовки в виде стандартных ТЗ.

Показательно, что спортсменки экспериментальной группы А полностью выполнили нормативные требования к физической подготовленности, определенные программой по легкой атлетике для ДЮСШ и СДЮСШОР [11]. Данный факт связывается нами с индивидуализацией тренировки юных спринтеров при использовании программ подготовки в виде стандартных тренировочных заданий.

Выводы. Если учитывать, что ТЗ является исходным элементом микроструктуры тренировки, то можно утверждать, что качество и результативность тренировочного процесса во многом зависят от выбора и построения наиболее оптимальных ТЗ, соответствующих нагрузке соревновательного упражнения, перспективной модели СД, учитывающих другие факторы подготовки. Выявление основных воздействующих компонентов упражнения приведет к реализации целенаправленного и эффективного управления текущим состоянием спортсмена, а в комплексе и физической, и спортивно-технической подготовленностью. Научно обоснованное построение ТЗ в структуре отдельного занятия и микроцикла содействует индивидуализации тренировочного процесса юных спортсменов. Если все выше рассмотренные подходы программно-целевого построения микроструктуры тренировки окажутся эффективными при проверке в других видах спорта, резонно ожидать, что научно-теоретическое значение проведенной работы перерастает рамки частных знаний и принимает методологический характер.

Список литературы

1. Алабин В.Г., Алабин А.В. Тренировочное задание - первый "блок" в структуре тренировочного процесса // Теория и практика физ. культуры. 1986, № 12, с. 26-29.

2. Алабин В.Г. К проблеме тренировочных заданий как элемента структуры тренировочного процесса в спорте // Теория и практика физ. культуры. 1996, № 12, с. 30-31.

3. Ашмарин И.П., Васильев Н.Н., Амбросов В.А. Быстрые методы статистической обработки и планирование экспериментов. - Л.: изд-во ЛГУ, 1971. - 78 с.

4. Бугаев Г.В. Построение индивидуальных программ тренировки в легкоатлетическом спринтерском беге девушек в соревновательном периоде подготовки на этапе спортивного совершенствования: Автореф. канд. дис. М., 1998. - 26 с.

5. Гожин В.В. Вариативность и двигательная одаренность в спорте. - М.: МНПИ, 1998. - 176 с.

6. Купцов Ю.А. Programarea sarcinilor de antrenament in practicarea exercitiilor cu diferite regimuri de educare a rezistentei de forta locala la alergatorii juniori de semifond = Программирование тренировочных заданий в упражнениях с различными режимами при воспитании локальной силовой выносливости у юных бегунов на средние дистанции: Autoreferat al tezei de doctor in stiinte pedagogice. Chisinau, 2002. - 24 p.

7. Леньшина М.В. Программирование нагрузок скоростно-силовой направленности в микроструктуре спортивной тренировки юных баскетболистов 13-14 лет: Автореф. канд. дис. М., 1999. - 23 с.

8. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учеб. для ин-тов физ. культуры. - М.: ФиС, 1991. - 543 с.

9. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. - СПб.: изд-во "Лань", 2005. - 384 с.

10. Никонов Ю.В. Соотношение объемов тренировочных заданий различной интенсивности при совершенствовании специальной физической подготовленности хоккеистов высокой квалификации. Автореф. канд. дис. Минск, 1988. - 23 с.

11. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ / Сост. В.Г. Бауэр, Е.П. Гончарова, В.Н. Панкратова; Гос. комитет РФ по физ. культуре и спорту. М., 1995. - 31 с.

12. Пархоменко А.Н. Структура тренировочных заданий, направленных на совершенствование работоспособности высококвалифицированных борцов: Автореф. канд. дис. М., 1988. - 19 с.

13. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. - Киев: Олимпийская литература, 2004. - 808 с.

14. Соловцов В.В. Разработка и применение стандартных тренировочных заданий на этапе спортивной специализации юных легкоатлетов 10-12 лет в условиях спортивного класса: Автореф. канд. дис. Минск, 1987. - 22 с.

15. Типовой план-проспект учебной программы для ДЮСШ и СДЮШОР // Сб. офиц. документов и материалов Госкомспорта РФ по физ. культуре, спорту и туризму. 2001, № 5, - с. 27-42.

16. Цандыков В.Э. Структура тренировочных заданий высококвалифицированных борцов вольного стиля на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям: Канд. дис. М., 1993. - 203 с.

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://lib.sportedu.ru

Дата добавления: 17.03.2011