Сергей Угольников: «Как бесплатно снять настоящий шедевр»

После предпремьеры (как утверждается, просто премьеру проводить нельзя, премьерность – условие для отправки фильма на кинофестивали), мы задали ему несколько вопросов.

KM.RU: Почему у фильма такое странное название?

- Названий, собственно, вполне равноценных, два. Одно с числительными, второе – «Самый снежный фильм». Второе действительно полностью отражает содержание, а первое – чтобы было загадочно. Ну, и для приращения смыслов, конечно. С утилитарной, маркетинговой точки зрения – отлично. У меня есть традиция, каждый Новый Год я в своих соцсетях перевешиваю фильм «Маркс book pro». Чтобы люди узнавали, что есть альтернатива фильмам Рязанова. Но по такому названию – не все могут догадаться, что Маркс похож на Деда Мороза, откуда и начинается комедия положений, поэтому смотрят его, как я подозреваю, только политически озабоченные граждане.

А с «14 февраля» – не промахнёшься, сразу намекает, что надо посмотреть в этот, для кого-то праздничный день, «датский» фильм. Сначала начали искать в интернете, неужели не было фильма с таким названием? Оказалось – был, но какой-то тамильский (что само по себе смешно), и английская Википедия сомневалась в его существовании. Так и решили, пусть будет именно два. К тому же это не только отсылка к иностранному фильму, который никто не видел, но и параллель с произведением «2 Капитана-2», прекрасно же. С числительными всё хорошо, вплоть до указанного возрастного ограничения. Сразу должно голову сносить зрителю, без раскачки.

KM.RU: Ну тогда о фильме. Что это за подмосковный Дэвид Линч?

- Это - забавное определение процесса и результата. Дима Карпюк, например, сказал, что это «Тарковщина в хорошем значении слова». А Гордею Петрику всё очень не понравилось. Тоже индикатор. Главное, что понравилось ветеранам СВО. Мы люди туповатые, и сейчас реальный панк-рок выглядит как лозунг «Всё для фронта, всё для Победы». Слава Краснопёров решил, что отлично – значит, отлично.

Так-то можно много смыслов выискать, к тому и стремились. Например, что этот фильм об опасности суккубов. Герой Никиты Сумеркина, будучи человеком молодым и горячим – пал жертвой суккуба и страстей человеческих. А герой Андрея Езерова, будучи человеком мудрым и опытным – избежал соблазна, выстоял и ушёл в нордическую даль. А можно рассматривать и как краеведческий фильм. По местам проживания Егора Летова и персонажей Антона Чехова. Смешно, но это почти правда. Монтаж длился два года (такова специфика съёмок без бюджета). И посередине этого этапа отдыхали на реке Пехорке, а мимо шли парни лет 17-ти. Оказалось, действительно, по местам проживания Летова люди ходят. Из Железнодорожного – в Красково. Очень смешно. Любая трактовка будет верной, их там изначально гораздо больше одной.

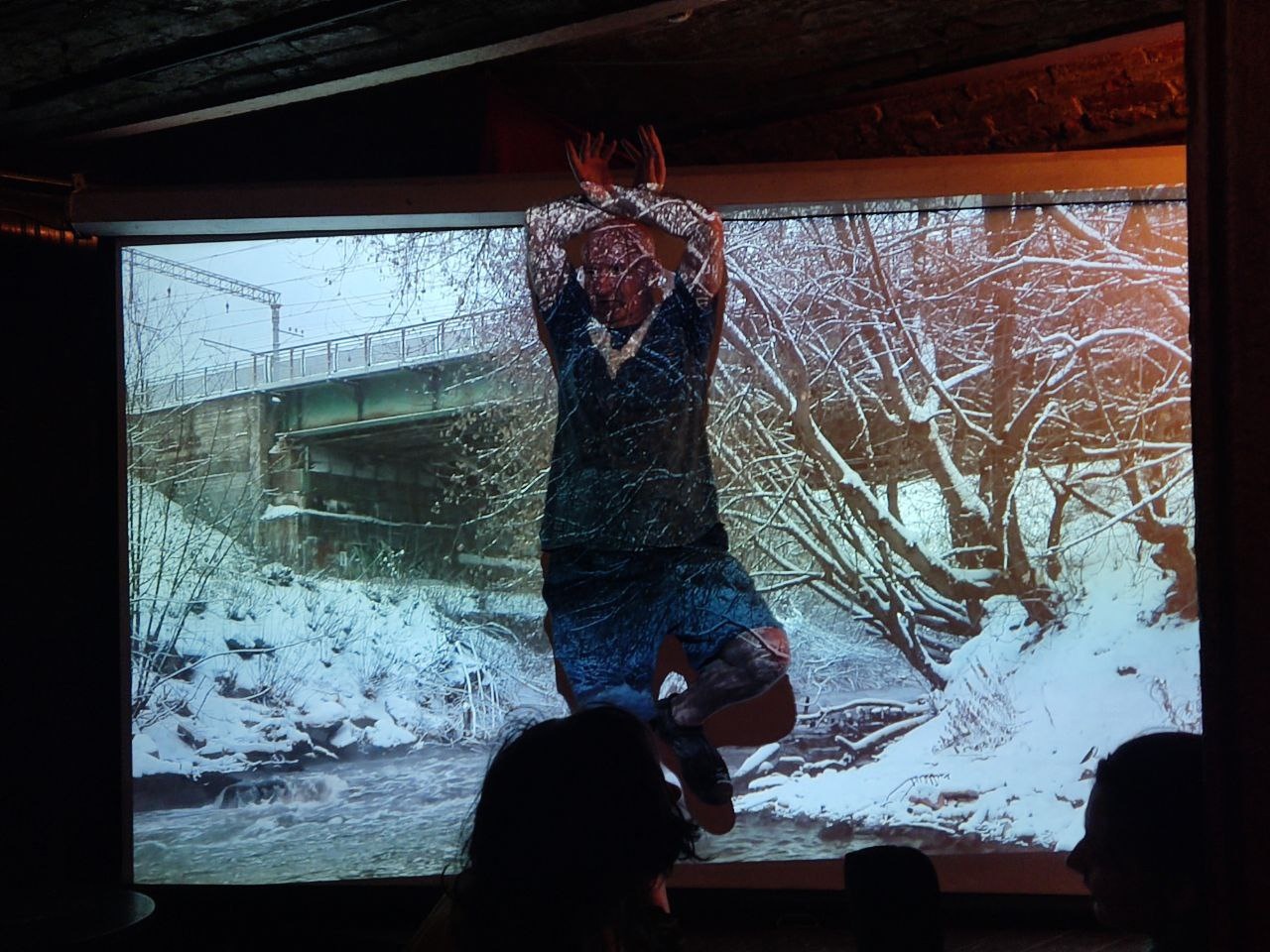

Кадр из фильма «14 Февраля-2»

KM.RU: Почему считаете, что этот фильм – этапный?

- Тут сложный подход. Всё началось даже раньше киноэпопеи. Когда-то мы, арт-группой «Кто виноват?» провели перформанс «Снимись с Петром в последний раз». Тогда, после увольнения Лужкова, Гельману-халдею насыпали денег, чтобы он рассказывал, как вот сейчас снесут Церетелевского монстра. Ну мы и решили «Либо Петра уберут, либо Гельмана, мы в любом случае в выигрыше», проведём акцию. Убрали второго, но не в этом суть. Суть в том, что потом начался кинопроцесс. И при съёмках «Смуthи в портрете ин100грамма» уже использовалось событие, которое не может повториться. «Болотные протесты». То есть, и утилитаризм был «кто же мне ещё когда выдаст такую массовку»? (напомню, смыслов всегда больше одного), но и то, что такое событие не может повториться – тоже подразумевалось.

Потом был «Горбатый Ковид». Который тоже снимался из соображений «кто же мне когда ещё даст такую пустую Москву поснимать», но было понимание, что второй раз, в таком же виде – событие не произойдёт. Будут как-то по-другому над людьми и здравым смыслом издеваться. Не сказал бы, что этот фильм шедевр, но был снят во время Ковида и о Ковиде. Никто больше такого так не делал, уникальность – присутствует.

А для «14 февраля-2» выбрали событие точно одноразовое и финальное. Последний день работы клуба «Вермель». Три раза повторенное – уже можно патентовать. Но тут всё получилось ещё смешнее. Внезапно там, где проходили съёмки – начали возводить эстакаду, и такого места теперь – точно не будет. Озеро, на котором танцевала балерина (прекрасная Марина Волкова) – внезапно начали зачем-то перекапывать, и надежды, что всё вернётся куда было – очень мало. Электрички, по которым ходит Наташа Монахова – перестали быть тёплыми и ламповыми, в которых тянет выпить и поговорить. Теперь это МЦД и «Иволги», где все сидят, уткнувшись в смартфоны. А самое смешное то, что после премьеры решил посмотреть, что там с Фрезером-Андроновкой в интернетах делается. И – бинго. Статью о станции в Википедии - тоже пытаются снести. «Какую биографию делают лысому». Перестать ржать стало невозможно, когда Большой Каменный Мост (место, где был снят эпизод с цветами) – московская мэрия увешала цветами по всей длине.

После такого воздействия концепции «финальности» - предложения снять что-нибудь у самых уродливых зданий Москвы (от калягинского театра до ТЦ «Ереван-плаза»), в надежде на их снос – стали поступать массово. Хотя я выбрал бы сразу Вашингтон и Лондон, конечно, чего мелочиться. Но шутки-шутками, а свою режиссёрскую ипостась я не считаю важнейшей. Изначально я всё-таки изобретатель, и главным своим достижением считаю формулирование «Теоремы Русской Печи». Режиссура – это частный случай изобретательства. Не подозревал, что в таком умирающем жанре как кино, можно придумать что-то новое, но вот, получилась концепция. Всё, теперь буду считать себя основоположником русского киноконцептуализма.

Не уверен, конечно, что буду и дальше эксплуатировать тему «финальности» (не в Фроммовском, а в Ницшеанском значении), но актуальность, конечно, останется. То есть, после анализа работ, несмотря на стилистический и жанровый разнобой произведений, неизменной осталась именно эта черта. Фильмы, снятые на коленке невесть когда – выглядят актуальнее, чем иные телерепортажи. «Аналитический фильм», кстати, тоже интересное определение для кинопроцесса.

KM.RU: Почему для финансирования не используется краудфантинг?

- Из-за простого посыла. Из-за чеканной формулы Маршалла Маклюэна. «Кино – это агрессивная имперская форма». На краудфантинге можно снять фильм «Кунг-фьюри». Или «Железное небо». Или фильмы группы «НОМ». Я хорошо отношусь к фильмам группы «НОМ», «Кунг-фюри» и «Железному небу», но зачем им конкуренты? А всё остальное на крауде не может получиться по определению. Эпопея с «28 панфиловцами» - в помощь. Другие поделки – ещё хуже (хотя и кажется, что хуже быть не может). То, что и с прямым финансированием может получится не фильм, а полная лажа - несомненно. Наши творцы периода нынешнего «многокартинья» демонстрируют это с незавидным постоянством. Но то, что произведение на крауде обязательно станет лажей – тоже, к бабке не ходи. Может, что-то другое можно делать при таком способе финансирования. Книги издавать, например. Или фестиваль нафестивалить. Но не кино.

Выбор невелик, либо снимать без денег, либо искать продюсера с деньгами. Кстати, продюсером фильма «Блогер» должен был стать Саша Бородай. Но его напарник, сын сценариста, требовал доработать сценарий, а мне было лениво (либо фильм снимать, либо сценарий рихтовать под заказчика, время уходит не туда). Решил, что сниму без бюджета, а Александр Юрьевич вскорости стал первым Премьер-министром ДНР. Знать бы, что так всё повернётся, конечно, дожал бы эпопею со сценарием и заполучил себе такого инвестора. Не ради финансирования, конечно, а чтобы в титрах был такой прекрасный человек. Но история сослагательного наклонения – не имеет.

Сергей Угольников (в центре)

KM.RU: Ну и, по традиции, вопрос о потенциальной аудитории.

- А тут начался совершеннейший сюр. Я же, мягко говоря, не Гайдай. И не стремлюсь. Аудитория по определению узкая, и секты своей – не пестую. То есть считаю, что шансы встретить человека, незнакомого со мной, но видевшего мои фильмы, примерно равны шансам встретить инопланетянина. Предпремьеру фильма устроил в клубе «Ла» (рекомендую, кстати, хороший клуб), просто по методу тыка. Чтобы не ходить по кругу, не встречать совсем знакомых людей. И вот в этом клубе на предпремьере оказался бармен, который видел мои фильмы. Говорит, даже с друзьями обсуждал. После такого – я отказываюсь как-то прогнозировать, куда и не какую почву всё ляжет и что вырастет. Это абсолютно непредсказуемо. Может, в какой-то параллельной вселенной я уже Фон Триер. Или даже так, Фон Триер где-то ходит в футболке с принтом «Я тоже Сергей Угольников». Ну их, все эти прогнозы и домыслы. Жизнь гораздо динамичнее, чем это можно напланировать.

KM.RU: Вопросы о творческих планах, наверное, утомили?

- Да нет, почему. Просто как всегда проклятая многозадачность. Надо и новый фильм снимать, и свой фестиваль запускать, и книжку издавать. Да, спектакль же ещё – тоже запустить надо, но даже репетиционной базы пока нет. Так и живём, чуя под собой страну. «Как массовка – так и я», в песне Олега Суркова, являющейся оммажем песне Егора Летова – всё сказано. О, песни Суркова – и в этом фильме звучат. Будет время – посмотрите. С 14 февраля будет на всех видеохостингах страны. Которых точно больше двух.

Фото предоставлены пресс-службой режиссера

Комментарии читателей Оставить комментарий