В России разработают дешевую синтетическую нефть

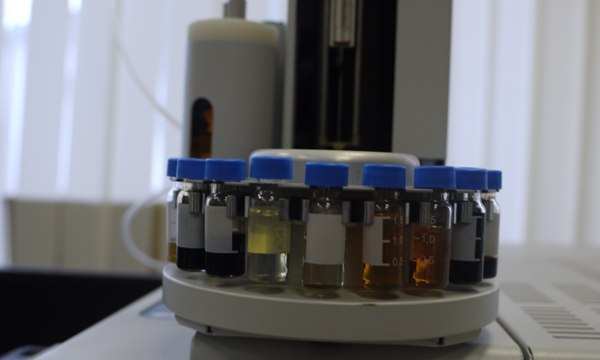

Образцы составляющих синтетической нефти. Фото с сайта strf.ru

В качестве сырья будут использоваться сланцевые породы и остатки от переработки тяжелых сортов этого «черного золота».

Синтетическая нефть, по словам ученых, станет основой для топлива будущего, которое будет более экологичным и энергоемким, сообщает портал «Наука и технологии России».

Как отмечается, применяемые для такого производства технологии очень сложные и относятся к разряду hi-tech.

Впервые способы получать синтетическое жидкое топливо были освоены в Германии (1926–1945 гг.). Это топливо применялось в годы Второй мировой войны, а сам процесс состоял из двух этапов, первых из которых — это получение синтез-газа (смесь моноксида углерода и водорода), а второй - каталитическая конверсия очищенного синтез-газа по методу Фишера-Тропша.

Этот процесс, «уголь в жидкость» (CTL, Coal-to-Liquid), впоследствии был усовершенствован ЮАР (подобно Германии здесь нет собственных запасов нефти) в период антиапартеидного бойкота. Сейчас Южно-африканская компания SASOL имеет четыре завода в ЮАР и один завод в Катаре. Суммарно они производят в день примерно 210 тысяч баррелей нефтяного эквивалента жидких углеводородов.

Процессы получения синтетического жидкого топлива также разработаны в США и некоторых западноевропейских странах. Эти процессы находятся на разной стадии внедрения или опытно-конструкторских работ.

Россия тоже ставит амбициозную задачу по получению синтетической нефти как основы для новых видов топлива. По данным источника, необходимость этого шага можно объяснить ростом требований к качеству бензина, керосина и дизельного топлива по экологическим стандартам и по эффективности в целом. Такое топливо, отмечают ученые, немыслимо без каких-либо синтетических добавок.

По словам Людмилы Гуляевой, заведующей лабораторией гидрогенизационных процессов ОАО «ВНИИ по переработке нефти» и руководителя проекта, в России много сланцев, а на любом нефтеперерабатывающем заводе имеются остатки от переработки тяжелых сортов нефти в виде побочного продукта (гудрон). По ее словам, необходимо только найти подход, который позволит с минимальными затратами и максимальным практическим выходом использовать данное сырье. По сути, необходимо «освежить» советские идеи и наполнить их более современным научным содержанием, а также приспособить для развития гражданских отраслей промышленности.

В упрощенном варианте рецепт, разработанный специалистами России, выглядит примерно так. Предварительно приготовленную эмульсию воды и гудрона перемешивают с размельченными до микронных размеров сланцами. Затем при помощи насоса данная смесь подается в специальный аппарат, в который закачивается окислитель. Процесс подачи идет при определенной температуре, которая не позволяет застыть этой смеси.

При неполном сгорании этого «коктейля» выделяется энергетический газ, который предварительно очистив от сероводорода, цианидов и других вредных примесей, посредством химических реакций преобразуют в синтез-газ, который затем подается в довольно сложную техническую систему с катализатором, где он вступает в реакцию и перерождается в высшие углеводороды – синтетическую нефть.

Такую нефть, говорят ученые, можно разделить на бензиновую, керосиновую, дизельную и другие фракции, что позволит получать необходимые виды топлива. Сложность данной технологии заключается в нахождении всех необходимых условий и параметров, при которых должны осуществляться описанные выше манипуляции.

Разработчики технологии считают, что по качеству полученная таким способом синтетическая нефть будет сравнима с высшим легким норвежским сортом и позволит производить топливо, которое будет отвечать самым высоким стандартам. При этом себестоимость такой нефти не превысит 30 долларов за баррель.

Людмила Гуляева отмечает, что в синтетической нефти вообще не будет серы, что является огромным плюсом. Например, если расположить на Дальнем Востоке, в Сибири и в Арктике небольшие модульные предприятия по производству бензина, керосина и дизельного топлива из синтетики, то эффект будет очень хороший – расширится ассортимент нефтеперерабатывающих заводов, а также значительно повысится качество топлива, благодаря которому снизится нагрузка на экологию.

Комментарии читателей Оставить комментарий

Старый паровоз имеет КПД меньше тепловоза в два раза, а топливо у него в 4 раза дешевле. Получается паровозом возить грузы дешевле в два раза, чем тепловозом.

Сейчас научились делать паровозы с КПД 40% - выше тепловоза, так что паровозом возить грузы сейчас уже в 4 раза дешевле.

Вот такой парадокс на тему эффективности.

Так и с нефтью. Нефть скоро просто закончится, а угля, особенно плохого, у нас и в мире очень много на 6тыс лет.

Правильно, ученые должны работать.

Но задания у них должны быть реальные.

Сланцев у нас сколько - никто не знает, да и бедные они на горючие составляющие.

Мне кажется, что лучше работать на переработку угля в жидкое топливо. У нас много дешевых бурых углей, которые в несколько раз калорийнее сланцев, но всё же слабее антрацита. Сейчас их никто не хочет использовать из-за примесей. Ученые со своей синтетической нефтью может и решат проблему.

Идиоты нужны на майданах, но не цивилизации.

Ваше поколение под заборами будет заканчивать земное пребывание.

У нас работники ДЭЗов или как там они теперь называются, работают не хуже академиков. Дворники-таджики совсем не оформлены, но с них умудряются ровно 50% причитающегося жалованья класть в карман.

А на этом деле можно заработать от души - никто не знает, сколько стоит то, чего нет и никогда не будет.

Это мне напомнило проект противоспутникового оружия, которое предложил военным при советской власти один грузинский ученый - в виде большого космического сачка из лазерных лучей. Военные, конечно, дали несколько лимонов, а грузину больше и не нужно было )).

Учёные должны работать. А применять или нет - определяет экономическая целесообразность. Но лучше бы разработали способ производства бензина или пропан-бутановой смеси из попутного нефтяного газа. Представьте себе - вместо каждого факела агрегатик, из которого капает бензин.