Солженицына можно упрекать в бедах современной России. Но это будет неправда

Отношение к Солженицыну – это определенная концептуальная проблема, особый водораздел. В этом пришлось убедиться недавно, когда один товарищ на литературном мероприятии стал обвинять меня и мое литературное поколение в бессовестности, в том, что мы оправдываем то, что происходило в Советском Союзе.

Прилепин написал «Письмо товарищу Сталину», а я вот и вообще дошел до края – сфотографировался в футболке с изображением Сталина и выложил в соцсеть. Кошмар! Оправдание людоеда! Забыли о том, что писал Александр Исаевич!

Разговор этот происходил при Наталье Дмитриевне Солженицыной и, вероятно, должен был показать всю глубину бессовестности и беспамятства тех, кто пытается объективно и без лишних эмоций рассуждать о советском периоде страны, разумно, без стереотипов, взглянуть на него: ведь история многим сложнее однозначных оценок и односложных реплик.

Тот самый советский период сейчас либо воспринимают зияющей черной дырой, торжеством всего кошмарного и бесчеловечного, либо с ностальгией вспоминают по утраченному величию и грандиозным масштабам второй сверхдержавы. Без Солженицына здесь никак.

Солженицын был страстный человек. А страстность в России часто перерастает в жесткий выбор «или-или», в максимализм. До сих пор многие спрашивают друг друга: «ты за «белых» или за «красных»?» Хотя прошло уже почти сто лет.

Как правило, если человек делает выбор в ситуации «или-или», то он уже открещивается от всего остального. Если за «белых», то «красные» – воплощенное адище и нечего тут рассуждать, и наоборот. Разговоры о том, что вина на тех и на других, как и правда у тех и других, не воспринимаются всерьез. Нужен выбор. За ним идет причинно-следственная связь. Если за коммунизм, то, значит, и за ГУЛАГ. Хотя на самом деле ничего это не значит. Все всегда намного сложнее.

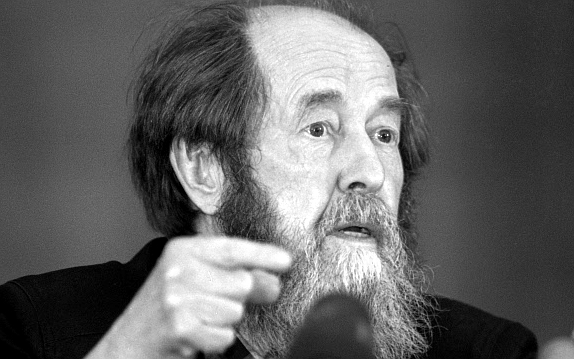

Солженицын – это художник-воин. В своей Нобелевской речи он призывал: «Не отнекиваться безоружностью, не отдаваться беспечной жизни – но выйти на бой!» В состоянии боя он пребывал всю свою жизнь. Он создал себе образ мира, против которого страстно и самозабвенно выступал (надо сказать, что реальность щедро давала ему многие аргументы). Было в этом что-то донкихотское. Но в какой-то момент ты становишься несвободным от этой схватки. Уже не ты, а она тебя ведет, руководит тобой, без нее ты уже не можешь существовать.

Александр Исаевич не просто обличал ГУЛАГ, не просто был последовательным противником коммунизма, но его страстность довела до того, что он обрушился на все, в чем мог увидеть ростки этого самого коммунизма. «Имперский дурман», пробуждающееся русское национальное самосознание его крайне тревожили. Он утверждал, что «надо перестать попугайски повторять: «мы гордимся, что мы русские», «мы гордимся своей необъятной родиной». Теперь вот мало кто гордится, а многие стыдятся…

Он почувствовал и приветствовал энергии разделения, распада и увидел в этом что-то новое, возможно, отличное от коммунистической «казармы». Он возрадовался распаду ненавистной империи, отделению республик. Считал, что через это перед каждым новым государством будут подниматься его настоящие проблемы, и они будут свободны от нацвопроса. Но не смог предусмотреть, что эти энергии, раз запущенные, потом будет крайне сложно остановить. И вот на территории бывшего СССР это разделение свирепствует уже больше двадцати лет, и пока ему не видно предела. Он чувствовал распад, но не в силах был обозреть, насколько далеко он простирается, не понимал всю его опасность. Так сильно захватила его схватка.

Такие пассионарии типа Солженицына – это люди кризисной эпохи. Они – архимедов рычаг, сдвинувший общество с привычной оси. Но дальше это самое общество живет уже своей жизнью, по своим законам, в судорожных попытках найти новую ось. А эти люди становятся либо утопистами, либо на их голову, как и на пророков, осыпаются многочисленные проклятия. Они искренне зовут от реального к идеально-должному, но потом может пойти совершенно непредсказуемое развитие событий – или, наоборот, слишком предсказуемое.

Разрушив коммунизм, компартию, «гранитную громаду КГБ», Солженицын видел свой проект будущего, но это будущее не ответило взаимностью. Надо ли его в этом винить?

Он считал, что с избавлением от государственного гнета, когда тот перестанет нависать «над каждым нашим действием и оплата станет справедливой, сразу поднимется качество труда и повсюду засверкают наши умельцы». Говорил, что «ценою нашего выхода из коммунизма не должна быть кабальная раздача иностранным капиталистам наших недр». Раздача недр произошла, пусть и не иностранным капиталистам. Призывал освоить «дух самоограничения», но главными лозунгами страны, в которую он вернулся, были «Бери от жизни всё» и «Никто никому ничего не должен». Надеялся на построение демократии снизу, на то, что общественные силы будут нарастать снизу. Но вот пришел октябрь 93-го года, когда все низовые общественные энергии были расстреляны из бэтээров и танков…

Счастье и благоденствие не появляются сразу, если убрать что-то кажущееся плохим. В итоге все произошло по его словам: «весь XX век жестоко проигран нашей страной», а «из цветущего состояния мы отброшены в полудикарство. Мы сидим на разорище». Он считал, что это произошло из-за того, что «достижения, о которых трубили, все – мнимые». Прошло два десятилетия, и все чаще возникает мысль: может быть, в это полудикарство привела демократическая революция или контрреволюция, разрушившая ту самую империю до основания, не дав ничего взамен? Кто знает…

Надо понимать простое: как по Льву Толстому не стоит изучать историю Отечественной войны, так и Александр Солженицын в первую очередь художник.

Если говорить за себя, то в конце 80-х казалось, что Солженицын ворвался в школьную программу, в репертуар ее внеклассного чтения, мистически-загадочной и непривычной фамилией, в которой слышатся созвучия со «словом», «солью», «солнцем». Он пришел сказочным, заморским и, казалось бы, таким русским местечком под названием Вермонт, семитомным собранием сочинений, состоящим из клееных томиков в тонком переплете, устрашающей аббревиатурой «ГУЛАГ» и чудовищной объемностью этой книги. Он пришел с простым зэком с простым именем Иван Денисович, с воззванием «Как нам обустроить Россию?», которое было напечатано в стране многими миллионами. Пришел как символ борца.

Тогда казалось, что с его бородой мудреца, с его словами приходит необходимое животворное обновление жизни, что вот она – настоящая литература, плотно связанная с отечественной, вот она – мощь настоящего коренного писателя, рупора совести. Писать по-солженицыновски на каких-то клочках бумажки, которые потом уничтожались, а тексты заучивались наизусть. Не это ли лучшая иллюстрация тезиса о сакральной ценности слова?

Тот же «Архипелаг ГУЛАГ» поразил и привлек твердой уверенностью в важности писательского слова, ради которого можно многим пожертвовать, многое преодолеть. Страдания, боль, кровь, искреннее сопереживание – все это собиралось, копилось, пока не трансформировалось в книгу. Все это вызывало восхищение, воспринималось некой реинкарнацией русской классики. Солженицын представлялся реликтом, занесенным в наше время драгоценным ветром, которым дышали Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Толстой.

К сожалению, так получается, что он переходит в разряд особых символов. О нем можно ничего не знать, не читать его книг, но иметь представление как о некоем водоразделе, как одинокой глыбе, которая стояла на развилке русских дорог, но линия ее истории опять пошла в каком-то совершенно ином направлении.

Теперь есть большие сомнения в том, что современный школьник будет испытывать подобные эмоции по отношению к тому же «Архипелагу», и что он вообще будет его читать. Эта книга важна была тогда, в ситуации общественного бурления, когда легкие хватили свежего воздуха, и от него закружилась голова, трещали по швам ризы старого мироустройства, и мы с восторгом ожидали чего-то чудесного и замечательного.

Солженицын говорил о справедливости и совестливости, стремился к подобию Царствия Божьего на земле. А как же иначе? Он – максималист.

Это уже практически ушедшая натура, исчезающий вид писателя, ориентированного исключительно на творчество, которое, в свою очередь, главным образом ставит перед собой задачу переобустройства мира с позиций морально-этических принципов. Мир всегда входит с ним в конфликт. Справедливости в мире не прибавилось, а может быть, даже и наоборот.

Шаламов в свое время обвинял русскую классику в тех бедах, которые свалились на страну в ХХ веке. По этой логике, в бедах современной России можно упрекать Александра Исаевича. Но это будет неправда.

Комментарии читателей Оставить комментарий

развалили не страну а коммунистическую империю лжи человек который нашел себя в новой россии не ностальгирует по советам

Высоцкий был агентом кгб,академик сахаров подкаблучником у своей жены.Солженицын Великий писатель а эти двое так себе.

Да, откуда вам Чуковского знать...

Балабол?

Вроде тебя что ли?!

А Вам, я рекомендую, прослушать потрясающую аналитическую програму С.Кургиняна " Смысл игры 47".