Представлен первый отечественный трехмерный биопринтер FABION

Трёхмерная печать органов и тканей человека еще два года назад, даже считаясь очень перспективным направлением, всё же казалась чем-то из области фантастики. Сейчас 3D-биопринтинг – уже вполне реальная технология, бурно развивающаяся в 12 странах, включая Россию.

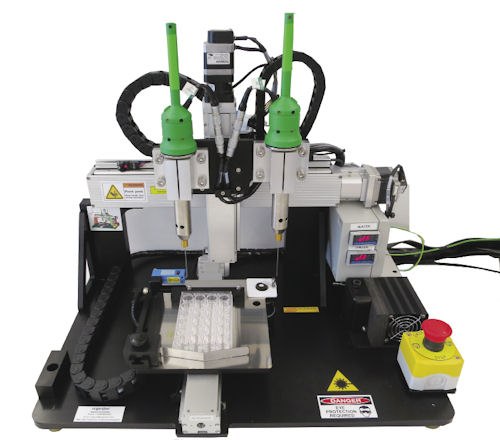

На форуме «Открытые инновации» российская Лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions представила первый отечественный трёхмерный биопринтер FABION – роботическое устройство для печати живого функционального конструкта по цифровой модели органа или ткани с использованием «строительного материала» – тканевых сфероидов.

Владимир Миронов. Фото с сайта strf.ru

Один из создателей технологии печати органов и биофабрикации и признанный авторитет в этой области – Владимир Миронов, профессор Университета Вирджинии (США) и научный руководитель 3D Bioprinting Solutions. Сейчас в команде лаборатории – высококвалифицированные биоинженеры, многие из которых прошли продолжительную стажировку за рубежом в ведущих научных центрах. «Работа нашей лаборатории показала, что руки и головы российские не такие и плохие», – улыбается профессор Миронов и начинает буквально на глазах генерировать идеи для применения технологии трёхмерной биопечати, объясняя по ходу дела её суть.

Биопринтинг: что это такое

Технология 3D-печати за последние несколько лет отработана и поставлена на коммерческие рельсы. Биопечать органов – её биомедицинский вариант – пока в роли догоняющих, но, вероятно, ненадолго. В основе технологии – идея создания органов и тканей из сфероидов, особых клеточных кластеров, в которых клетки удерживаются благодаря клеточной адгезии и способности тканей к самосборке и самосортировке, «распыляемых» на последовательные слои гидрогеля (биобумага). «Сборка» органа происходит на биопринтере, где в качестве «чернил» для картриджа выступают сфероиды.

«Принципиальное отличие нашей технологии заключается в том, что мы повторяем происходящее в развитии. У каждого из нас на эмбриональном этапе было две аорты, которые потом слились в одну, то есть слияние – нормальный процесс развития.

Мы не используем никакой магии, а лишь берём этот эмбриональный феномен слияния тканей и эксплуатируем его в нашем устройстве», – рассказывает Владимир Миронов.

Сначала создаётся объёмная модель органа с вертикальными срезами, а затем вся информация передаётся на принтер в виде инструкции – куда какой сфероид помещать. Шарики (тканевые сфероиды), расположенные в горизонтальной и вертикальной плоскости, при печати сливаются подобно каплям масла в воде под действием сил поверхностного натяжения, перегруппировки и миграции. Так образуется трёхмерная структура. Сфероиды для печати культивируются в каждом случае индивидуально из аутологичных (своих собственных) стволовых клеток из жировой ткани пациента, но возможно использование и других типов стволовых клеток. Три группы учёных в России: в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске – уже умеют выделять индуцированные полипотентные стволовые клетки из подкожного жира.

Метод выигрывает у ближайших конкурентов в первую очередь тем, что он обходится без каких-либо донорских органов, каркасов и клеточного материала. Самое сложное – обеспечить стерильные условия процесса биопечати. Для этого биопринтер должен находиться в стерильном боксе, к которому подключены различные системы, создающие оптимальную среду для работы с живой тканью. Напечатанные органы могут содержаться без каких-либо консервантов в специальном растворе в перфузионном биореакторе в течение нескольких дней.

Что можно распечатать на 3D-биопринтере

Уже удалось напечатать сосуды, хрящи и фрагменты кожи, которые испытаны на животных. Для создания более сложных органов требуется васкуляризация – формирование сосудистой сетки внутри органа.

Сосудистая сетка будет встраиваться в орган на этапе печати на основе всё тех же тканевых сфероидов. Свойства сфероидов зависят от того, из каких клеток они «приготовлены». Если это, например, клетки эпителия, то шарики получаются однородные, а из эндотолиальных клеток образуются люминизированные сфероиды с просветом – для будущей кровеносной системы. Технология 3D-биопринтинга предполагает использование сфероидов различного тканевого происхождения, что и открывает возможность собирать сложные органные структуры.

«Когда мы сделаем почку – пока сказать не могу, – признаётся Владимир Миронов. – Теоретически на трёхмерном биопринтере можно напечатать любой орган. Наверное, когда-нибудь это будет именно так. Но если мы сделаем что-то попроще почки, наш уровень самооценки станет настолько высоким, что и почку мы сможем напечатать гораздо раньше, чем предполагаем сейчас».

Вот, например, всем известная проблема: волосы на голове редеют. Почему бы не напечатать недостающие с помощью этой же технологии?

Сначала – биофабрикация зачатков волос, а затем – биопечать волос прямо на голове человека.

И это уже не говоря о перспективах метода в косметологии с использованием аутологичных клеток для устранения морщин…

У 3D-биопринтинга есть перспективы и в области стоматологии, поскольку вполне реальна биопечать трёхмерной костной ткани с использованием васкуляризированных тканевых сфероидов. В планах лаборатории – даже первый биопринтер в космосе. Но если говорить о ближайших задачах, биоинженеры лаборатории сейчас работают над созданием «тканевого пистолета» – ручного 3D-биопринтера «биопен», который в будущем может оказаться в «руках» робота-хирурга с шестью степенями свободы.

Планируется и выпуск первого продукта биопринтинга – бесклеточной матрицы для «заплаток» в зубах, в глазу, на коже и т.д. «Конечно же, это клеточная технология с использованием сфероидов.

Потом мы все клетки убьём – получится бесклеточный продукт, который вывести на рынок гораздо проще, – объясняет Владимир Миронов, – ведь у нас даже закона нет – как использовать стволовые клетки. Мы же хотим действовать легально, по закону. И производить продукт, у которого срок хранения 2 года».

Путь от идеи до патента занимает обычно 15–20 лет, цена же на любой продукт высоких технологий со временем неизбежно падает порой в тысячи раз. По прогнозам, биопринтеры будут только дешеветь. Сегодня персональные 3D-принтеры можно приобрести за $1–2 тыс., а завтра то же самое может произойти и с биопринтерами, цена которых сейчас колеблется от $150–200 тыс. до миллиона (в мире уже продано 10 коммерческих биопринтеров).

Биопринтер NovoGen MMX разработки Organovo. Фото с сайта strf.ru

«Уже сейчас наш российский принтер лучше по ряду параметров и функциональным возможностям, чем, например, у американской компании Organovo. Наша задача – сделать самый лучший принтер и всё время бежать вперёд: получить право на собственность (мы уже подали заявку на патент), опубликовать статью в Science, а потом начать тестировать напечатанную щитовидную железу на модели… Да, да, мы уже можем на своём 3D-биопринтере напечатать васкуляризированный перфузируемый функциональный тканевый конструкт щитовидной железы. Это произойдёт в марте следующего года, – уверен профессор Миронов. – Почему начнём именно со щитовидки? – Потому что это самый простой орган. Кстати, щитовидка стала первым органом, который пересадил Эмиль Теодор Кохер (в 1883 году), за работы по щитовидной железе он в 1909 г. получил Нобелевскую премию по медицине».

Что будет дальше?

А это самый главный вопрос. Потому что ничего нельзя вводить человеку, если это не стерильно и не сертифицировано. «Мы через несколько месяцев напечатаем трёхмерную щитовидную железу. Но не человеческую, а крысиную или мышиную, – продолжает Владимир Миронов. – Чтобы выйти на человека, на клинические испытания, нужно пройти всю непростую систему сертификации. В США о стволовых клетках 20 томов написано – и это только протоколы испытаний. Такой объём работы – вот что самое сложное. Никто не хочет отвечать за риск. Безопасность – превыше всего».

Науку и инновации – не остановить, они будут пробиваться к цели. Однако неизбежно возникает вопрос: когда пациенты смогут получать продукты 3D-биопринтинга? Если их внедрение затягивается на долгие годы из-за непринятых законов и стандартов, инвесторы (а именно от них подчас зависит успех или неуспех) могут отвернуться от разработки, которая длится годами, и нет выхода ни для пациентов, ни для производителей. По оптимистичным оценкам клинические испытания, выводящие разработку на уровень практики, должны начаться в течение 10–15 лет.

Срок достаточно большой, но приемлемый с точки зрения совершенствования метода. Ведь по сути технологии предстоит поспорить с природой, оптимизируя «сборку» функционирующих живых органов, а в будущем раз и навсегда ликвидировать дефицит органов для трансплантации.

«Алюминий – не наш бизнес, – любит пошутить профессор Миронов. – Если мы будем заниматься алюминием, сталью или пластиком, у нас не останется времени на сборку самолёта». Под «самолётом» в данном случае понимается трёхмерный биопринтер, на дальнейшее совершенствование которого и будут направлены усилия лаборатории.

Источник: «Наука и технологии России»

Комментарии читателей Оставить комментарий

я в восторге. Удачи им!