Школьный отличник Илья Кормильцев применит свои выдающиеся знания по химии для того, чтобы попытаться взорвать...

Исхоженные вдоль и поперек волгоградские хутора Растеряев описывает как исконно казачьи земли, не имеющие при этом никакого отношения к современным «ряженым»

Игорь Растеряев берет тем, что в нем нет никакой нарочитости. Форсирование событий — это абсолютно не его метод, хотя и «куда кривая вывезет» тоже никак не назовешь его жизненным кредо. Некогда он вполне довольствовался должностью актера в театре «Буфф», а написанную и нарисованную им книгу зарисовок о знакомых деревенских парнях «Волгоградские лица» считал своего рода кустарной поделкой для души.

Так получилось, что 10 лет назад Растеряев стал востребованным музыкантом. Рассказы из «Волгоградских лиц» пригодились для прозаических интермедий его первого диска «Русская дорога». Но, опять же, по законам шоу-бизнеса он существовать не хотел, отказываясь, например, собрать для гастрольных туров собственную группу и подчеркивая, что если вдруг песни писаться перестанут, то себя насиловать он не будет, и с концертами тоже завяжет. Скромность и вдумчивость были вознаграждены свыше сполна — сейчас в арсенале исполнителя уже 4 номерных альбома, не считая «трибьюта» «Песни дяди Васи Мохова» и живого диска «Концерт с оркестром».

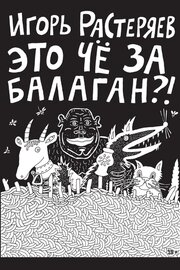

Театр и беллетристику Растеряев тоже все это время не забывал. С 2002 по 2019-й он неспешно писал о своих земляках книгу «Это чё за багаган?!», продолжающую на новом уровне идеи «Волгоградских лиц». По этому произведению уже готова театрально-музыкальная постановка, о которой мы, даст Бог, напишем отдельно. Речь сейчас именно о книге…

Недавно проведенное социологическое исследование показало, что нынешняя молодежь уважает патриотизм, но абсолютно не ведает, что такое почвенничество, существуя как перекати-поле. У Игоря Растеряева с ощущением и осмыслением родных корней — полный порядок. Книга «Это чё за балаган» - это не только рассказы о дорогих автору людях, но и взгляд на землю его предков в исторической перспективе.

Исхоженные вдоль и поперек волгоградские хутора Растеряев описывает как исконно казачьи земли, не имеющие при этом никакого отношения к современным «ряженым». В книге увлекательно рассказано, как непокорные предки автора были притесняемы своими же собратьями, присягнувшими царю. Такими же своенравными оказываются и многие герои книги.

Прежде всего — это Гриша Выпряжкин, который оказывается в центре повествования. Несмотря на значительную разницу в возрасте, молодой Игорь Растеряев крепко сдружился с этим необъятным стариком, литрами поглощающим пиво и самогон. Конек Гриши — байки в стиле барона Мюнхгаузена (вроде истории о подвешенном на дереве тракторе) и смачные диалектные словечки («разжелужить» - вывести из себя и проч.)

Выпряжкин — носитель иного, совершенно недоступного для нас уровня мышления. Невольную улыбку вызывают, например, у читателя, его обращенные к повествователю просьбы привезти из северной столицы немолодую историчку, с которой они будут миловаться на печке и не знать нужды в добывании себе хлеба насущного.

Не менее колоритными оказываются и ровесники автора. Взгляд Растеряева подробно фокусируется на Витьке Рогачеве, поражающем невероятной начитанностью, но не умеющем найти на хуторе применения своим способностям. Сердце щемит, когда читаешь, что Витька испытывает безысходность от того, что окончит лесной тезникум — и из-за невостребованности своей профессии вынужденно подастся в город охранником. И таких моментов в книге немало: «Удар — и нет заготзерна, удар — и нет фермы, удар — и нет нефтебазы, удар — и нет хутора».

В книге Игорь Растеряев пообещал рассказать о своей родной земле без очернения и без прикрас — и это ему в полной мере удалось. Да деревня гибнет, да селяне спиваются и маются без дела. Но гораздо важнее то, как ловко поймано пробудившееся в них еще с детства ощущение Родины: «Мы никогда не были на другом берегу, но даже во сне относимся к тополям, как к своим, как могут относиться только дети, еще не познавшие свою Родину, но уже ее чувствуя и любя».

В книге много вставных историй, но, тем не менее, в контексте всего творчества Игоря Растеряева повествование выглядит невероятно цельным. Часть историй продублирована в виде откомментированных иллюстраций, которые сродни старинным лубочным картинкам (дизайн книги вообще вызывает восторг). В ряде эпизодов угадываются аллюзии на такие растеряевские песни, как «Комбайнеры», «Конь», «Костер», «Поезд», «Кореш». Прибавим к этому спектакль — и получим ощущение причастности к чему-то бесконечному и неизбывно родному.

Комментарии читателей Оставить комментарий