Крах изоляционистов

Панорама порта в Генуе, Италия. Современный вид. Фото из журнала «Историк»

Запад, до этого не считавший для себя возможным вступать в контакты с Советами, вынужден был пойти на попятную. Символами успеха первых советских дипломатов стали два слова – «Генуя» и «Рапалло».

Путь к успеху был долгим и сложным. К концу 1921 года советское правительство, образованное после прихода большевиков к власти, все еще оставалось непризнанным подавляющим большинством стран. Впрочем, на Западе скорого падения большевистского режима уже не ждали. Напротив, с каждым месяцем увеличивалось число европейских политиков, осознавших то, что никакая экономическая блокада не заставит Кремль капитулировать и сдаться на милость «цивилизованного Запада». Самой прагматичной оказалась Великобритания, которая к этому времени уже вовсю торговала с большевиками, хотя по-прежнему отказывала их правительству в юридическом признании.

Приглашение в Геную

В начале 1920-х годов многие государства Европы с трудом приходили в себя после Первой мировой войны. 1922-й открылся тем, что на состоявшемся в Каннах заседании Верховного совета Антанты решено было провести весной в Генуе международную экономическую и финансовую конференцию. В резолюции, принятой 6 января, предстоящая встреча была названа «неотложным и необходимым шагом на пути к экономическому восстановлению Центральной и Восточной Европы».

Победившие державы Антанты пригласили в Геную страны бывшего Четверного союза, потерпевшие поражение в войне, – Германию, Австрию, Венгрию и Болгарию. Впервые принять участие в международной конференции предложили и Советской России, которая проводила новую экономическую политику. Кое-кто на Западе, утверждал партийный деятель, большевик Карл Радек, увидел в этой политике отказ «советского правительства от всякого социалистического строительства». В телеграмме, направленной организаторами конференции в Москву, говорилось, что «было бы чрезвычайно желательно для всех союзных держав, чтобы во главе советской делегации был гражданин Ленин».

Советское руководство, выступившее с идеей проведения подобной конференции еще 28 октября 1921 года, приняло приглашение. Обнадеживал первый пункт каннской резолюции, гласивший: «Нации не могут присваивать себе права диктовать другим принципы, на основе которых они желают организовать свою систему собственности, свою внутреннюю экономическую жизнь и свой образ правления. Каждая страна в этом отношении имеет право избирать для себя ту систему, которую она предпочитает». Это открывало возможность отстаивать на конференции интересы РСФСР и пресекать покушения на суверенитет молодого государства.

Впрочем, председатель Совнаркома Владимир Ленин в Италию не поехал, хотя решением Политбюро ЦК РКП(б) он был назначен председателем делегации. Из Москвы в Геную под началом наркома иностранных дел РСФСР Георгия Чичерина отправились дипломаты Леонид Красин, Максим Литвинов, Адольф Иоффе и Вацлав Воровский. В состав делегации также входили представители советских республик (Христиан Раковский, Ян Рудзутак, Буду Мдивани, Нариман Нариманов, Александр Бекзадян) и эксперты (экономист Николай Любимов, бывший царский дипломат Юрий Соловьев, бывший военный министр Временного правительства генерал-майор Александр Верховский). Секретарем делегации стал Борис Штейн.

Ленин, выступавший 27 марта, в день отъезда делегации, с политическим отчетом ЦК на XI съезде партии, заявил: «…в Геную мы идем не как коммунисты, а как купцы. <…> Мы идем в Геную с практической целью – расширить торговлю и создать условия, при которых бы она наиболее широко и успешно развивалась». Был у вождя большевиков и другой интерес. Советское правительство нуждалось в юридическом признании и в установлении дипломатических отношений с ведущими западными государствами. Генуя давала на это шанс…

Лондонский меморандум

Тем временем в Европе кипели нешуточные страсти. Не успели высохнуть чернила на каннских документах, как заявили о себе противники любых компромиссов с новой российской властью. Особенно много их было среди французов, быстро забывших слова маршала Фердинанда Фоша: «Если Франция не была стерта с лица земли в 1914 году, то прежде всего она этим обязана России».

Согласившийся на созыв Генуэзской конференции премьер-министр Франции Аристид Бриан считал, что «Россия не является страной, которой можно пренебречь». Но когда он понял, что его готовность к поиску компромиссов в отношениях с Москвой не найдет поддержки в парламенте, то подал в отставку. К власти пришел Раймон Пуанкаре, который, как отмечал французский историк Франсис Конт, «неизменно отказывался поддержать… идею компромисса с большевиками». Пуанкаре сразу предупредил британского коллегу Дэвида Ллойда Джорджа, что Франция покинет конференцию, если англичане предложат де-юре признать РСФСР.

В конце февраля Ллойд Джордж спешно прибыл в Булонь. Там британский и французский премьер-министры договорились перенести открытие Генуэзской конференции с первых чисел марта, как предполагалось изначально, на 10 апреля, предварив ее совещанием экспертов в Лондоне. Им было поручено выработать рекомендации по части материальных претензий Антанты к России.

28 марта эксперты из Великобритании, Франции, Италии, Бельгии и Японии представили свои предложения. Лондонский меморандум включал 61 статью. Во вступлении высокопарно и лицемерно говорилось об озабоченности судьбой русского народа и стремлении помочь России восстановить разрушенную войной экономику. Однако эти предложения необходимо было держать в тайне от Москвы вплоть до начала конференции в Генуе. Почему?

Дело в том, что государства Антанты готовили правительству большевиков крайне неприятный сюрприз. Для оценки величины обязательств России перед иностранцами и определения порядка их погашения меморандум предусматривал создание Комиссии русского долга. Назначение ее председателя поручалось Лиге Наций, членом которой РСФСР не являлась. В дополнение к такой комиссии планировалось создать смешанные третейские суды, которые должны были заниматься урегулированием долгов России.

Доктор экономических наук Валентин Катасонов по этому поводу пишет: «Слово “смешанные” камуфлировало тот факт, что контроль в судах также был за иностранными представителями. Это была откровенная попытка поставить нашу страну под внешнее управление, лишить ее национального суверенитета. После определения сумм долгов предлагалось все обязательства РСФСР оформить в виде единых облигаций. Вместе с тем эти бумаги должны были быть номинированы в разных валютах с учетом стран – держателей долгов. Облигации должны были быть обеспечены, как сказано в документе, “всем достоянием Российского государства”».

Лондонский меморандум предписывал Кремлю руководствоваться в экономической политике отнюдь не национальными интересами России.

Остановки в Риге и Берлине

В день принятия меморандума ничего не знавшая о нем советская делегация приехала в Ригу. Здесь 29 марта состоялась конференция глав внешнеполитических ведомств Латвии, Эстонии, Польши и РСФСР.

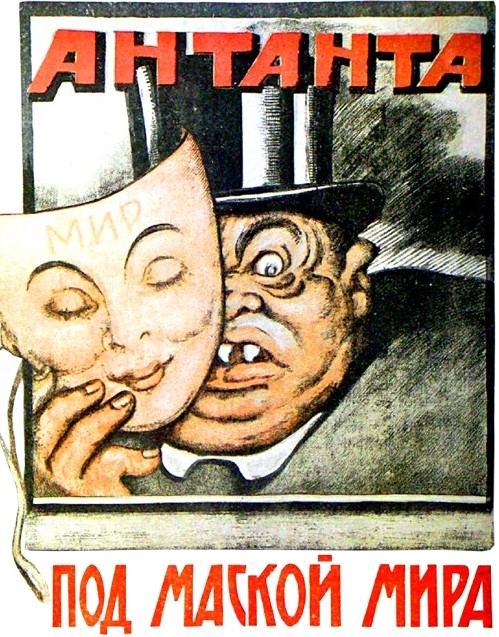

Политический плакат 1920 года. Худ. В.Н. Дени. Фото из журнала «Историк»

Участники Балтийской конференции высказались за упрочение мира в Восточной Европе и активизацию торговых отношений. «Это было победой Москвы, поскольку резолюция

содержала призыв к юридическому признанию Советской России», - констатирует американский историк Тимоти Эдвард О’Коннор.

Следующим пунктом маршрута советской делегации стал Берлин. Чичерин рассчитывал склонить Германию к дипломатическому признанию РСФСР и урегулировать основные спорные вопросы. Для давления на немцев можно было использовать 116-ю статью Версальского договора, которая позволяла России требовать от Германии выплаты репараций. Правда, и у той были свои аргументы и претензии. Они касались национализированного большевиками германского имущества.

В ходе переговоров в Берлине стороны к согласию так и не пришли. Глава МИДа Веймарской республики Вальтер Ратенау надеялся, что в Генуе сможет облегчить возложенное на его страну бремя репараций.

6 апреля российская делегация прибыла в небольшой городок Санта-Маргерита, расположенный в 30 км от Генуи, и остановилась в отеле «Палаццо империале». Вопреки предсказаниям газет, большевики предстали перед взыскательными европейцами не в красных рубахах и сапогах гармошкой, а одетыми так, как подобает дипломатам. В ресторанах они пользовались вилками и ножами и оставляли чаевые.

Обмен претензиями

Конференция с участием 29 государств и 5 британских доминионов открылась под председательством премьер-министра Италии Луиджи Факта 10 апреля в 15 часов 5 минут под сводами старинного палаццо СанДжорджо. Символичным было то, что экономический форум начал работу в Зале сделок.

Георгий Чичерин, произнесший свою речь сначала по-французски, а потом по-английски, заявил: «Российская делегация явилась сюда не для того, чтобы пропагандировать свои собственные теоретические воззрения, а ради вступления в деловые отношения с правительствами и торгово-промышленными кругами всех стран на основе взаимности, равноправия и полного и безоговорочного признания». Далее он подчеркнул, что Советская Россия готова предоставить иностранцам «под обработку миллионы десятин плодороднейшей земли, богатейшие лесные, каменноугольные и рудные концессии».

Выступление советского наркома произвело хорошее впечатление и было встречено аплодисментами. Посол США в Италии Ричард Чайлд доложил в Госдеп: «При открытии Генуэзской конференции ярких выступлений не было, за исключением речи Чичерина».

Посланцы Страны Советов продолжили удивлять европейцев и дальше. Когда Ллойд Джордж предложил обсудить рекомендации экспертов, отраженные в Лондонском меморандуме, делегация РСФСР потребовала дать ей время на их изучение. Почувствовав, что ситуация развивается не по запланированному Западом сценарию, британский премьер решил сменить формат общения. Он пригласил наших дипломатов в свою резиденцию на вилле Альбертис для неофициальной встречи.

14 апреля Чичерин, Литвинов и Красин переступили порог виллы, где подверглись массированной обработке: в течение двух дней их убеждали принять рекомендации Лондонского меморандума. Несмотря на то что «вечеринка» считалась «частной», протокол на ней велся. Согласно ему, на решающем заседании, открывшемся 15 апреля в 16 часов 30 минут, присутствовали 28 человек: 10 делегатов (3 - от России, по 2 - от Англии, Бельгии и Франции, 1 – от Италии), 11 экспертов, 6 секретарей и 1 переводчик. Но заставить российскую сторону признать долг в 18,5 млрд золотых рублей все же не удалось. Более того, советские дипломаты выдвинули контрпретензии, предложив Антанте возместить потери, связанные с интервенцией и экономической блокадой, в размере 39 млрд золотых рублей. Услышав такое, оппоненты раскрыли рты. Переговоры зашли в тупик.

Раппальская встреча

Затянувшаяся «вечеринка» на вилле британского премьер-министра не на шутку обеспокоила немцев. Когда же один из участников итальянской делегации конфиденциально сообщил им, что русские могут признать довоенные долги и оплатить их с помощью долгосрочных обязательств при условии, что союзники признают де-юре большевистское правительство, немецкие переговорщики буквально запаниковали.

Воспользовавшись этим, 15 апреля наши дипломаты сделали коллегам из Германии предложение, от которого те не смогли отказаться. Во время встречи с членом немецкой делегации Адоль фом фон Мальцаном Христиан Раковский поставил вопрос ребром: если Берлин не подпишет договор с Москвой, тогда он должен быть готов к тому, что РСФСР потребует репараций за военный ущерб. По словам Раковского, французы уже посоветовали оплатить царские долги за счет германских репараций. Немцам было о чем поразмыслить.

Однако времени на раздумья у них не осталось: в ночь на 16 апреля Георгий Чичерин позвонил Мальцану, предложив ему приехать к 11 часам утра в «Палаццо империале» для переговоров. Далее последовало ночное совещание германской делегации, позднее названное «пижамным». На нем было решено подписать документы, разработанные еще на берлинской встрече.

Советско-германский договор был заключен в курортном городке Рапалло, расположенном неподалеку от Генуи, в пасхальное воскресенье 16 апреля. Стороны установили дипломатические отношения, отказавшись от всех взаимных претензий. Прорыв внешнеполитической блокады Советской России стал свершившимся фактом.

17 апреля заместитель наркома иностранных дел РСФСР Максим Литвинов, телеграфируя в Москву, не скрывал удовлетворения от проделанной работы: «Наши полуприватные переговоры с Верховным советом [Антанты. –О. Н.] вселили тревогу в души немцев, и Ратенау ни жив ни мертв прибежал к нам вчера и предложил, не сходя с места, подписать то самое соглашение, от которого он уклонился при нашем проезде в Берлине».

Заключение договора между Советской Россией и Германией явилось неприятным сюрпризом уже для Антанты. Пророчества ряда западных экспертов, что в Генуе большевики пойдут на все, что от них потребуют, не оправдались. Юрий Соловьев, дипломат с многолетним стажем, резюмировал: «…Генуэзская конференция имела для многих ее участников неожиданные результаты: вместо общего международного договора, имевшего целью закрепить столь желанное Парижу подчинение России Европе, был заключен Рапалльский советско-германский договор, явившийся первым серьезным шагом по пути умиротворения, хотя бы и неполного, между частью Запада и Советской страной».

Итоги Генуэзской конференции подготовили признание РСФСР де-юре ведущими западными державами и сделали более заметной роль Москвы в международных делах.

Комментарии читателей Оставить комментарий

Что читать?Краткий курс ВКП(б)?

Вот ты и дочитался,заметно.

Я смотрю тут от котовкого текста у всех здешних коммуняк началась форменная женская истерика!

А Белая армия - исключительно рассово чистые арийцы в расписанных под хохлому рубахах - перечитайте мой комментарий выше по-внимательнее.

Одних японцев на стороне белых - более 70 тыс., все вместе китайцы/австрийцы/латыши рядом не валялись. Чехословацкий корпус - 40 тыс. человек. Про их зверства поинтересуйтесь.

"китайские наемники травили газом целые деревни" - почему деревни, может сразу города, континенты - фейерический бред. Поинтересуйтесь историей вопроса и технологией применения ГО в 1 Мировую перед тем как писать это невежество. Про "китайских наемников" это вообще смех.

Или сам придумал?

А почему нет, если в карательных частях присутствовали австрийцы , китайцы, латыши, мадьяры?

Особенно зверствовали китайцы и латыши.

Тамбовское восстание подавили с невиданной жестокостью - китайские наемники травили газом целые деревни.