В России создается технология энергоснабжения Севера

Для обустройства северных территорий нужна современная инфраструктура, обеспечивающая комфортность проживания и работы в нелёгких условиях. Курс на освоение Арктического шельфа и Северного морского пути лишь актуализировал эту задачу. Новые технологии энергоснабжения для труднодоступных мест создаются в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете (СпбПУ) в рамках проекта «Разработка методов и интеллектуальных технологий автономного энергоснабжения на основе традиционных и возобновляемых источников энергии для суровых климатических условий».

Он поддержан ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».

Типичный для Аляски пейзаж. Фото с сайта wikimedia.org

«Энергоснабжение северных территорий осуществляется пока в основном за счёт дизельных электростанций, общая установленная мощность которых – примерно 2,5 миллиона кВт. Однако они находятся в плачевном состоянии. Да и стоимость производимой ими электроэнергии высока – от 15 до 40 и более рублей за один кВт/ч, – рассказывает Виктор Елистратов, директор Научно-образовательного центра «Возобновляемые виды энергии и установки на их основе» СПбПУ, доктор технических наук, профессор, заслуженный энергетик Российской Федерации. – Мы провели анализ существующих систем энергоснабжения в северных регионах, выявили потребителей электроэнергии и поняли, что нужны новые технологии энергоснабжения на основе комбинированного использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), главным образом ветровой, и традиционных органических источников».

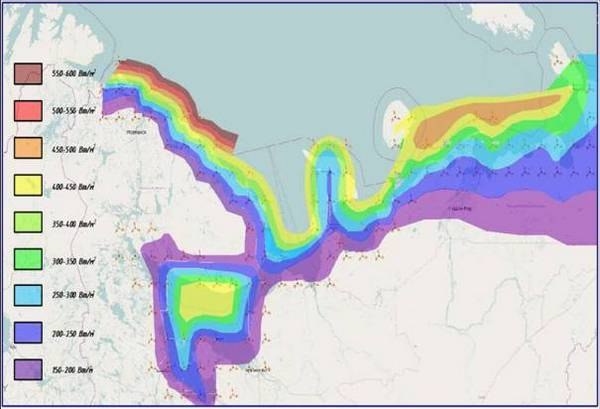

По данным выполненных учёными исследований ветрового потенциала на территории России, северные территории, особенно прибрежные зоны северных и дальневосточных морей, обладают высокой плотностью ветровой энергии, от 400 до 600Вт на м2 на высоте 50м, а во многих местах ещё выше. И этот потенциал может быть эффективно использован для создания высокотехнологичных ветродизельных систем энергоснабжения.

Ветроэнергетические ресурсы в прибрежной зоне Белого и Баренцева морей на высоте 50м (исследование выполнено в НОЦ «ВИЭ»). Изображение с сайта strf.ru

На первом, аналитическом, этапе коллектив проекта изучил ситуацию в российской отрасли, а также международный опыт, чтобы точнее сформулировать последующие действия. «У нас в России это направление довольно слабо развито, в то время как в полярных странах и территориях – Канаде, Норвегии, Аляске и в других местах – подобные системы энергоснабжения давно и неплохо действуют», – прокомментировал директор НОЦ.

На втором этапе, который начнётся в следующем году, учёные будут разрабатывать методологию создания систем автономного энергоснабжения на основе ветра и традиционных топлив, адаптированных для суровых климатических условий Севера. Одна из задач здесь – более детальная, чем сейчас, оценка потенциала ветровых ресурсов, в северных регионах. «Сложность оценки связана с недостаточным объёмом информации о ветре, так как в этих регионах очень слабая метеорологическая сеть. Поэтому необходимо привлечение дополнительных, в том числе спутниковых, данных метеонаблюдений и использование специализированных программных средств обработки и анализа ветрового режима. Нам предстоит сделать интерактивную карту, на которой будут отображаться имеющиеся ресурсы на требуемой высоте расположения оси ветроагрегата. Эта “ресурсная методология” ляжет в основу обоснования параметров энергокомплекса и разработки оборудования, адаптированного к северным условиям по модульному принципу», – поясняет Виктор Елистратов. Таким образом, из отдельных модулей можно будет набирать систему энергоснабжения (электростанцию) требуемой мощности. Мощность модуля оценивается в 150–200 кВт.

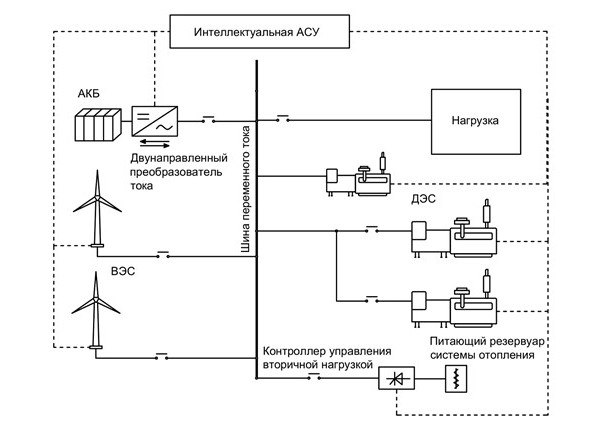

Ещё одна задача – разработка интеллектуальной системы управления энергокомплексом.

«Интеллектуальной мы назвали её потому, что она должна отражать текущее состояние прихода ресурсов и, в зависимости от этого, перераспределять мощности между ветровой и дизельной составляющими электростанции, – говорит Елистратов. – Причём с учётом необходимой для потребителя энергии в каждый конкретный момент».

Этот алгоритм будет отрабатываться на следующем этапе выполнения проекта. В дальнейшем инженеры НОЦ создадут экспериментальный стенд, на котором, в частности, смоделируют режимы замещения дизельного топлива возобновляемыми источниками (с учётом неравномерности поступления энергии от них) при использовании накопителей и аккумуляторов электроэнергии.

Важнейший критерий эффективности системы управления, по словам Виктора Елистратова, – обеспечение «высокой» доли замещения дизельного топлива, весьма дорогого источника энергии, завозимого в северные территории. Ставится задача довести долю замещения до 50% и выше – тогда срок окупаемости устанавливаемой на севере ветродизельной электростанции (ВДЭС) составит всего 4–5 лет.

Схема ВДЭС с высоким уровнем замещения с системой аккумулирования. Изображение с сайта strf.ru

«Наш проект экспериментально-коммерциализируемый. Индустриальным партнёром является известная компания из Санкт-Петербурга «Президент-Нева», которая производит системы энергоснабжения на традиционных видах топлива, прежде всего дизельные электростанции. У неё накоплен большой опыт в строительстве таких систем для северных территорий и адаптации для них оборудования», – уточнил Виктор Елистратов.

В рамках проекта компания «Президент-Нева» разрабатывает типовой модуль дизельного двигателя, который будет интегрирован в общую систему энергоснабжения. Также совместно с учёными СПбПУ индустриальный партнёр делает эскизный проект типового модуля энергокомплекса. В его состав входят ветроэлектрическая установка для северных условий, дизельная установка, система накопления и перераспределения энергии, интеллектуальная автоматизированная система управления.

В условиях бездорожья в собранном виде ветроэлектрическую установку на север не довезёшь. Да и смонтировать без кранов нужной грузоподъёмности и вылета стрелы невозможно, а их на севере не найти и туда не доставить. Поэтому речь идёт о проектировании модульной конструкции, которая могла бы доставляться в северные районы в стандартных контейнерах и монтироваться без кранов. Расчётная мощность установки – 75–100 кВт.

В свою очередь НОЦ СПбПУ разработает методику расчёта и проектирования фундамента для такой установки с учётом её размещения в суровых климатических условиях. Не исключено, что наряду с ветровой энергией, учёные исследуют и возможности использования в ряде северных регионов солнечной энергии и гидроэнергии.

Эскизной документацией с изложением технологий, которую представит к окончанию проекта научный коллектив политеховского центра, может воспользоваться индустриальный партнёр – при создании опытных образцов и организации промышленного производства. «Хотя это весьма непростое, наукоёмкое производство. Лопасти ветрового колеса установки должны противостоять обледенению, иметь очень низкий коэффициент шероховатости, чтобы на них не цеплялась изморось, и даже, возможно, иметь систему обогрева лопастей. А система управления – предусматривать опцию контроля работы агрегата при низких температурах, возможность его отключения при налипании снега на одну из лопастей и появления дебаланса.

Да и генераторы и другое оборудование в гондоле ВЭУ должны работать при температурах ниже –50°С», – размышляет Виктор Елистратов.

И всё-таки дело, по его мнению, очень перспективное – спрос на такие системы есть. Учёные НОЦ «ВИЭ» СПбПУ уже вложили свои идеи в два проекта строительства ветродизельных электростанций: в посёлках Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа и Амдерма Ненецкого автономного округа.

Источник: «Наука и технологии России»

Комментарии читателей Оставить комментарий

У меня есть идея установки, которая без больших затрат позволит ежегодно экономить на отоплении количество топлива, превышающее её вес, при достаточно большом сроке службы и универсальности применения без переделки существующих зданий. Её элементы могут использоваться и по другим назначениям... Прибыль при производстве гарантирована.

придётся осваивать вплоть до созданиях крытых и отопляемых поседений с комфортной температурой. Это проще освоения космоса и с этой проблемой можно справиться в течение полвека. Правда у нас ещё не освоены огромные территории средней и северной Сибири с е

P.S.

хотя чему тут удивляться, если у нас всерьез "оленизация" полиции всерьез рассматривается!

а если оленей заставить по кругу бегать и лопасти крутить?!!!

прогресс!

ИМХО все это напоминает размышлизмы на тему исследования проблемы перехода с гужевой тяги на паровую.

в 2014 г.

мы лет на 50 от всего мира отстали со своими "идеями"...